Aktivis sosial Nursyahbani Katjasungkana

Dalam dua minggu terakhir selain kehebohan soal revisi UU KPK, media juga dipenuhi berita rencana pengesahan RKUHP dan tertinggalnya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RPKS). Pembahasan tingkat pertama RKUHP telah rampung (Kompas, 17/9) sementara pembahasan RPKS belum dimulai. Selasa lalu, secara serentak di berbagai kota, kelompok perempuan menagih janji DPR untuk segera mengesahkan RPKS, sementara kelompok lain menolak adanya UU PKS ini.

Dalam tulisan "Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban" (Kompas, 21/8) Sri Wiyanti Eddyono mengemukakan adanya tarik-menarik antara ahli hukum pidana dan kelompok perempuan pendukung RPKS selain menyinggung perbedaan sejarah perumusan dan penempatan kejahatan seksual di kedua RUU.

Pokok perdebatannya sebetulnya jauh lebih mendalam pada politik hukum nasional berkenaan rezim kodifikasi hukum pidana vs lahirnya berbagai UU yang merupakan lex specialis (aturan khusus) di luar KUHP serta berpangkal pula pada pertarungan antara rezim ketertiban umum dan aturan moral dan kesusilaan (yang berubah menurut tempat dan waktu) vs rezim HAM universal khususnya perlindungan korban yang dipakai sebagai acuan merumuskan UU dan menempatannya dalam prioritas pembahasan. Sejak lama, berkenaan dengan perlindungan perempuan, pembentuk UU telah melahirkan banyak ketentuan di luar KUHP.

Warga membubuhkan tanda tangan saat aksi Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Aksi tersebut untuk mendorong Pemerintah serta DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena akan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi angka kekerasan seksual.

Sejak lama, berkenaan dengan perlindungan perempuan, pembentuk UU telah melahirkan banyak ketentuan di luar KUHP.

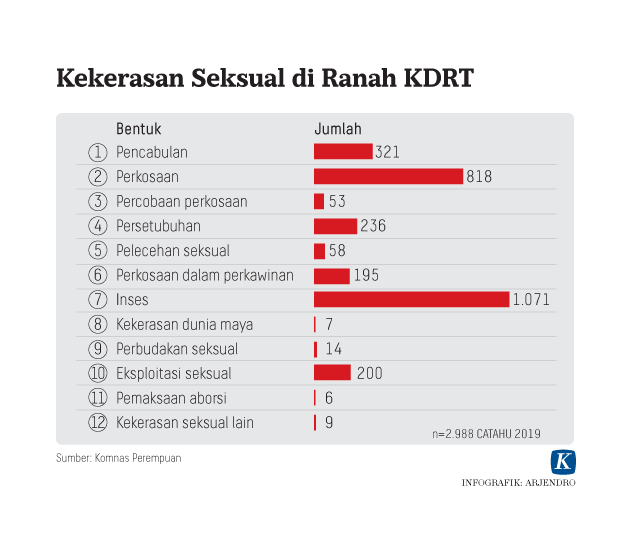

Katakan saja UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang di KUHP diatur di Pasal 356 (kekerasan terhadap ayah, ibu, istri dan anak) di bawah bab tentang penganiayaan. Juga UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang di KUHP diatur di Pasal 297 (perdagangan perempuan dan anak laki-laki) di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 326 (perniagaan budak) dan 526 (perdagangan orang dengan kekerasan dengan tujuan eksploitasi).

Masalahnya berkenaan dengan perlindungan perempuan (korban), KUHP sudah tak lagi memenuhi tuntutan zaman. KUHP peninggalan kolonial itu, berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (hukum sebagai alat pengendalian perilaku dan represi) sedangkan dalam dua contoh terakhir, selain penghukuman UU mewajibkan pemerintah — dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak— mengkoordinasikan upaya-upya preventif dan rehabilitatif/pemulihan korban.

Dalam hal ini, karena kompleksnya persoalan, terutama menyangkut juga cara pandang masyarakat yang pada umumnya menempatkan perempuan lebih sebagai obyek seksual yang berkorelasi dengan relasi gender yang timpang, pembentuk ke dua UU tersebut menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dibandingkan dengan KUHP. Kedua UU itu memang lahir ketika suasana reformasi masih sangat dirasakan dan pikiran-pikiran terbuka berorientasi pada nilai-nilai universal baik di kalangan DPR maupun di kalangan aktivis gerakan perempuan dapat berkolaborasi secara konstruktif.

Sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 3 UU PKDRT, misalnya, asas UU ini adalah penghormatan HAM; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.

Kedua UU itu memang lahir ketika suasana reformasi masih sangat dirasakan dan pikiran-pikiran terbuka berorientasi pada nilai-nilai universal baik di kalangan DPR maupun di kalangan aktivis gerakan perempuan dapat berkolaborasi secara konstruktif.

Rezim HAM vs ketertiban umum

Pada prinsipnya KUHP adalah kumpulan aturan tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan memuat ancaman pidana yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Dengan kata lain KUHP menggunakan rezim ketertiban umum sebagai dasar utama pembentukan dan perumusannya.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam perkawinan dan perdagangan perempuan berada di bawah Bab tentang Kejahatan Kesusilaan. Bab ini juga mencakup berbagai perbuatan yang sangat luas, mulai dari perbuatan atau tulisan yang bertentangan dengan kesusilaan, perzinahan, pedofilia, aborsi hingga perjudian dan penyiksaan binatang.

Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan etika dan kesusilaan umum. Karena itu, para ahli pidana menyatakan bahwa pelaksanaannya sangat tergantung pada rasa kesusilaan masyarakat setempat dan karena itu dapat berubah menurut tempat dan waktu.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) berdemonstrasi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9). Mereka meminta DPR segera membentuk Tim Perumus RUU PKS dengan melibatkan masyarakat selama proses pembahasan RUU PKS.

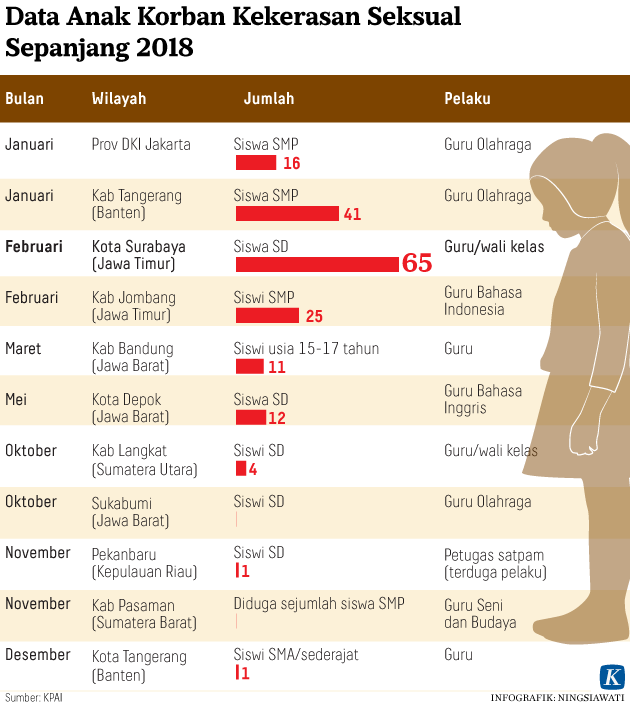

Dalam konteks kekerasan seksual, pandangan ini sangat merugikan korban karena perlindungan terhadap integritas tubuh dan jiwa mereka sangat tergantung pada pendapat umum. Dalam masyarakat patriarki yang pada umumnya dianut oleh banyak komunitas di Indonesia, korban-korban kekerasan seksual menjadi sangat tidak diuntungkan dan bahkan dikorbankan lagi. Tidak heran jika perempuan korban malah sering disalahkan (misalnya karena pakaiannya, keluar malam atau jalan sendiri ) meski faktanya kekerasan lebih banyak terjadi di rumah dan oleh lingkungan dekat.

Karena itu, para ahli pidana menyatakan bahwa pelaksanaannya sangat tergantung pada rasa kesusilaan masyarakat setempat dan karena itu dapat berubah menurut tempat dan waktu.

Karena alasan-alasan bersifat asumtif tersebut pelakunya dihukum lebih ringan dari ancaman pidananya. Dimasukkannya hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai dasar perbuatan pidana (Pasal 2 RKUHP), dengan mengesampingkan asas legalitas, jelas akan memicu persekusi oleh aktor non-negara dan komunitas. Dalam KUHP negara manapun, tak ada yang mengesampingklan asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang universal dan dijamin dalam konstitusi (Pasal 28 I (1) yang merupakan wujud kontrak sosial antara penguasa dan warga negara dalam mencegah kesewenangan dan menjamin kepastian hukum.

Kelompok perempuan telah lama menuntut perubahan paradigma KUHP warisan kolonial Belanda ini. Dalam kasus perkosaan dan perdagangan orang dan kasus-kasus kekerasan seksual yang lain, bukan kesusilaan dan ketertiban umum yang terancam melainkan integritas tubuh dan jiwa, bahkan nyawa korban.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) berdemonstrasi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Mereka meminta DPR segera membentuk Tim Perumus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan melibatkan masyarakat selama proses pembahasan RUU tersebut.

Karena itu, jauh sebelum adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH Apik dan kelompok perempuan lainnya bersiteguh untuk memindahkan kejahatan seksual ke bab tentang kejahatan terhadap keselamatan orang. Pembentuk UU cukup sensitif terhadap tuntutan ini karena itu perkosaan, misalnya, telah dipindahkan ke Bab tentang Kejahatan terhadap Tubuh meski sesungguhnya bukan hanya tubuh yang terancam tapi juga keselamatan dan integritas tubuh dan jiwa.

Kelompok perempuan telah lama menuntut perubahan paradigma KUHP warisan kolonial Belanda ini.

Pada kasus pelecehan seksual yang juga merupakan kejahatan berbasis gender, misalnya, yang terancam bukan tubuh melainkan jiwa, karena pelecehan tidak sampai pada pencabulan, seperti misalnya bersuit atau bersiul-siul sambil mengomentari bagian-bagian tubuh perempuan, jelas bermakna menghina keutuhan tubuh dan jiwa perempuan sebagai manusia. Namun patut disayangkan, perspektif hak perempuan dan perlindungan korban terutama yang terkait dengan relasi kuasa laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, majikan atau atasan dengan bawahannya serta relasi negara dan warga negara kurang mendapat perhatian.

Setelah reformasi, terdapat Bab tentang HAM dalam UUD 1945. Jika dirinci terdapat 40 hak konstitusional yang semestinya menjadi acuan pembentuk UU dan salah satunya yang penting bagi perempuan adalah hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan vide Pasal 28 B92 dan 28 I UUD 1945. Ketentuan ini merupakan hak dasar bagi perlindungan warga negara khususnya perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena dibuat pada zaman pemerintah kolonial Belanda, lebih seabad yang lalu, maka aspek hak warga negara dan khususnya hak perempuan menjadi terabaikan, dan celakanya politik hukum kolonial ini masih dilanjutkan sampai sekarang. Dalam hal perlindungan hak privasi, misalnya, dalam RKUHP tidak jelas arahnya. Misalnya dalam aturan perzinahan dan kumpul kebo, pelaksanaannya digantungkan kepada pengaduan para pihak yang dirugikan.

Dalam hal perlindungan hak privasi, misalnya, dalam RKUHP tidak jelas arahnya. Misalnya dalam aturan perzinahan dan kumpul kebo, pelaksanaannya digantungkan kepada pengaduan para pihak yang dirugikan.

Dalam RKUHP delik pengaduan ini diperluas pelapornya dengan tambahan: orangtua, anak dan lurah setempat (Kompas, 17/9). Bagaimana mungkin, sebuah perbuatan yang terjadi di ruang privat, tanpa kekerasan, dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang artinya kejahatan terhadap ketertiban umum namun digantungkan penuntutannya kepada anggota masyarakat (yang dirugikan)? Bukankah ini sudah melenceng dari asas dan prinsip hukum pidana itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum?

Ketentuan-ketentuan di atas adalah beberapa contoh saja bagaimana tidak jelasnya politik hukum pidana kita terkait dengan kejahatan kekerasan seksual. Karena tidak secara jernih mendefinisikan kepentingan umum yang mana yang harus dilindungi dan siapakah korban yang harus dilindungi dalam RKUHP dan juga dalam RPKS maka kerancuan terjadi baik terkait dengan pemahaman tentang posisi delik aduan dalam hukum pidana maupun dalam hal pengertian kepentingan umum.

Bagi saya, kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas yang mengacu kepada tegaknya HAM yang dijamin oleh UUD 1945, konvensi-konvensi Internasional dan konsensus internasional yang sudah diratifikasi dan ditandatangani, khususnya Konvensi Perempuan dan Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan.

Ketentuan-ketentuan di atas adalah beberapa contoh saja bagaimana tidak jelasnya politik hukum pidana kita terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Lebih jauh lagi kerancuan pengertian antara rezim kodifikasi dan rezim aturan khusus, yang memuat tidak saja pemidanaan, tapi juga pencegahan dan pemulihan, harus diakhiri. Keseimbangan antara kepentingan umum dan penghormatan terhadap HAM dalam hukum pidana harus tercermin dalam seluruh pasal-pasal KUHP guna menghindari kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi hak privasi warga negara yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Utamakan perlindungan korban, hindari kriminalisasi

Banyak kalangan telah memberikan kritik terhadap RKUHP sebagai over-kriminasilisasi dan memasuki terlalu jauh hak pribadi warga negara yang dijamin sepenuhnya oleh konstitusi dan merupakan hak yang tak bisa diganggu gugat oleh penguasa. Namun dalam kaitan RPKS, yang mesti ditegaskan adalah para anggota DPR dan ahli hukum pidana pro kodifikasi tak perlu bersikokoh dengan pendapatnya yang menolak adanya aturan khusus (in casu RPKS) dengan alasan sudah diatur dalam KUHP.

UU khusus diperlukan bukan hanya karena ada kekhususan dalam perbuatan yang hendak dipidana (misalnya karena ketimpangan relasi gender) namun juga dalam rangka memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan penghapusan diskriminasi dan kekerasan, melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban, serta memecah budaya bisu akibat kuatnya sistem nilai patriarki. Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 5 Konvensi Perempuan (CEDAW) yang sampai saat ini belum dijalankan pemerintah.

Namun dalam kaitan RPKS, yang mesti ditegaskan adalah para anggota DPR dan ahli hukum pidana pro kodifikasi tak perlu bersikokoh dengan pendapatnya yang menolak adanya aturan khusus (in casu RPKS) dengan alasan sudah diatur dalam KUHP.

Sementara KUHP hanya berorientasi kepada penghukuman pelaku dan tidak ada kepedulian pada upaya pencegahan dan pemulihan korban. Tak ada dilema dalam reformasi hukum, , yang ada hanyalah pilihan politik hukum yang akan menjadi acuan: berpegang teguh pada asas dan nilai keadilan yang universal, atau berorientasi pada pemahaman kesusilaan yang berubah menurut tempat dan waktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar