Tak ada lawan yang abadi dalam politik. Bahkan seorang tokoh politik Amerika Serikat pun berhasil memenangi pemilihan presiden berkat bantuan rezim yang sedang berkuasa di Rusia. Padahal, dunia tahu betapa tidak akurnya Amerika Serikat dan Rusia.

Kedua negara ini bersaing memperebutkan pengaruh di berbagai kawasan. Kedua negara terlibat perang proksi di sejumlah negara. Namun, itulah fakta yang belakangan ini semakin gamblang terungkap terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Sebuah lembaga riset di St Peterburg, Rusia, yang berafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bernama Internet Research Agency, terbukti telah merancang dan melaksanakan propaganda politik berskala besar untuk memenangkan Trump dan Partai Republik.

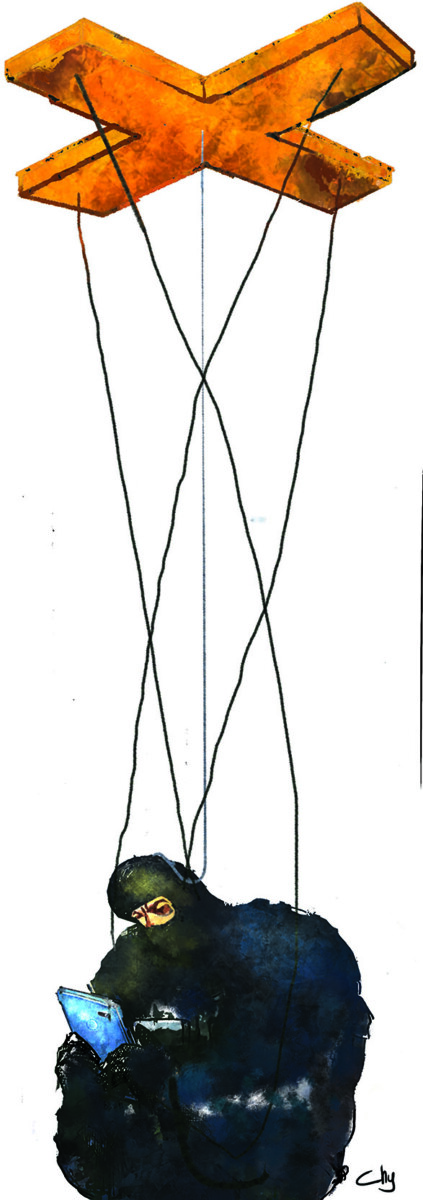

Meskipun berskala besar, propaganda politik terjadi secara senyap dan laten. Sarananya adalah media baru yang sangat familier bagi banyak orang: media sosial (medsos).

Memecah belah masyarakat

Tak ada yang menduga media sosial yang begitu menjanjikan dalam urusan demokratisasi dan deliberasi ternyata telah menjadi sarana operasi politik yang kotor dan merusak. Sebagaimana tidak ada yang menduga Amerika Serikat—negara yang selama ini menguasai jagat media sosial—justru menjadi korban paling absurd dari penyalahgunaan media sosial untuk memecah belah masyarakat.

Untuk mengungkapkan skandal tersebut, Komite Intelijen Senat Amerika Serikat bekerja sama dengan Computational Propaganda Project Universitas Oxford, perusahaan analisis media sosial Graphika, dan perusahaan keamanan siber New Knowledge. Senat Amerika Serikat mengumumkan penelitian tiga lembaga tersebut beberapa saat yang lalu.

Dalam dua laporan yang terpisah, diungkapkan bagaimana proyek manipulasi, disinformasi, dan mobilisasi berskala besar dilakukan agen intelijen Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Mereka menciptakan ratusan akun media sosial palsu untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang provokatif dan insinuatif. Akun-akun tersebut digunakan untuk mengaduk-aduk sentimen primordial masyarakat Amerika melalui diskusi-diskusi yang penuh prasangka ras atau agama.

Dengan sengaja, diciptakan kerumunan politis di media sosial di mana antinomi imigran vs penduduk asli, kulit putih vs kulit hitam, Muslim vs non-Muslim terus-menerus dibicarakan dengan serampangan.

Sasaran propaganda itu adalah kelompok masyarakat yang cenderung konservatif dalam memandang keberagaman dan masih memendam stereotip tentang kulit hitam, imigran, atau Muslim. Sasaran berikutnya adalah kaum awam yang pada dasarnya kurang berminat terhadap politik.

Mereka terus dibombardir dengan desas-desus mengenai ketidakberesan tahap-tahap pemilihan umum dan tata cara pemungutan suara. Kepada mereka ditanamkan opini bahwa penyelenggaraan pemilu penuh kecurangan.

Tujuannya adalah membuat mereka bingung, marah, hingga kemudian memiliki persepsi negatif tentang penyelenggaraan pemilu dan pemerintah yang sedang berkuasa.

Dari mana agen intelijen Rusia mendapatkan data tentang masyarakat yang cenderung konservatif atau awam dalam urusan politik itu? Jawabnya adalah dari data perilaku pengguna media sosial (user behavioral data) yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google.

Bagaimana data itu diperoleh? Facebook berulang-ulang menyatakan tidak tahu-menahu atas penggunaan data perilaku pengguna media sosial itu. Facebook merasa tidak pernah mengizinkan Internet Research Agency atau Cambridge Analityca untuk menggunakan data perilaku pengguna platform media sosial yang mereka operasikan.

Namun, berbagai pihak meragukan Facebook dan lain-lain tidak mengetahui penyalahgunaan data tersebut. Komite Intelijen Senat Amerika Serikat mengkritik respons yang terlambat dan tidak terkoordinasi dari perusahaan-perusahaan media sosial dalam mengatasi penyalahgunaan data tersebut.

Sebuah kritik yang secara implisit menyatakan Facebook, Twitter, dan lain-lain sesungguhnya mengetahui penyalahgunaan data yang terjadi, tetapi tidak segera bereaksi untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi publik.

Dengan demikian, ada dua kesalahan yang dituduhkan kepada perusahaan penyedia layanan media sosial itu. Pertama, mereka membiarkan platform media sosial mereka digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan prasangka rasial yang memecah belah masyarakat.

Kedua, mereka tidak melindungi keamanan data pengguna media sosial yang mereka kelola sehingga data itu dimanipulasi pihak lain. Dengan membobol data tersebut, agen-agen propaganda dapat mengidentifikasi orientasi politik puluhan juta warga Amerika Serikat dan mengarahkan mereka pada pilihan elektoral tertentu.

Akun media sosial puluhan juta orang itu tidak lagi merupakan privasi yang terlindungi, alih-alih terus-menerus terekspos oleh pesan-pesan politik yang agitatif dan propagandis.

Relevan untuk Indonesia

Pengalaman Amerika Serikat tersebut jelas relevan untuk Indonesia. Kita tengah berada dalam suasana politik yang memanas dan bergejolak belakangan. Salah satu lokusnya adalah arus informasi dan diskusi di media sosial. Seperti tidak puas dengan ruang media massa yang sarat dengan batasan etika, para juru kampanye bertindak sebebas-bebasnya di media sosial.

Kebohongan mereka kumandangkan sebagai kebenaran, sikap acuh tak acuh dan ketiadaan nalar-logis mereka adopsi sebagai strategi, ayat-ayat suci mereka perlakukan sebagai properti pentas propaganda. Persis seperti yang terjadi di Amerika Serikat, media sosial memperlihatkan trend negativitas dalam panggung politik Indonesia dewasa ini.

Setidak-tidaknya ada tiga pelajaran penting dari skandal propaganda politik di media sosial dalam pemilu presiden Amerika Serikat di atas. Pertama, seperti diungkapkan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat, agen intelijen Rusia menggunakan semua platform media sosial untuk membantu Trump dan Partai Republik.

Bukan hanya Facebook dan Twitter yang telah digunakan untuk menyebarkan kebencian ras dan kebohongan politis, melainkan juga Youtube, Tumblr, Instagram, Paypal, Google, dan platform media sosial lainnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa lagi hanya terkonsentrasi pada satu-dua platform media sosial yang dianggap paling populer.

Kedua, isu agama dan ras menjadi obyek utama untuk mempermainkan emosi para pengguna media sosial. Bukan rasionalitas yang disasar, melainkan sentimen primordial. Perlu digarisbawahi, media sosial sanggup meruntuhkan batas-batas intelektualitas. Begitu tersentuh-sentuh keyakinan primordialnya, para pengguna media sosial berubah menjadi sentimentil, sensitif, dan emosional menghadapi fakta keberagaman.

Hal ini bukan hanya terjadi pada orang awam, melainkan juga pada mereka yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas. Mereka menjadi begitu mudah terindoktrinasi dan dimobilisasi.

Mereka begitu mudah berubah menjadi intoleran terhadap sesamanya. Jika bangsa AS yang sangat rasional dan literate begitu mudah dipengaruhi untuk bersikap reaksioner menghadapi fakta keberagaman, tentu saja hal yang sama dapat terjadi di Indonesia.

Ketiga, hal baru yang diungkapkan Komite Intelijen Amerika Serikat adalah propaganda politik di media sosial juga menyasar isu penyelenggaraan pemilu.

Melalui media sosial, disebarkan desas-desus ketidakadilan dan kecurangan penyelenggaraan pemilu. Masyarakat dibuat bingung tentang proses persiapan pemilu, kampanye, dan mekanisme pencoblosan.

Disebarkan opini negatif terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Propaganda ini bergulir sedemikian rupa sehingga dampak yang timbul bersifat delegitimatif terhadap Hillary dan Partai Demokrat sebagai partai petahana dan sebaliknya, bersifat legitimatif terhadap Trump atau Partai Republik sebagai partai penantang.

Propaganda negatif tentang penyelenggaraan pemilu ini relevan untuk konteks Indonesia hari ini. Pemilu 2019 sangat kompleks dan rawan. Di bilik suara, kita tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Ada sekitar 20.500 kursi yang diperebutkan oleh lebih dari 300.000 kandidat.

Akan ada 850.000 tempat pemungutan suara (TPS) dengan total 5 juta anggota panitia pemungutan suara. Banyak sekali informasi yang mesti diketahui masyarakat tentang proses persiapan pemilu, pemungutan suara, kandidasi, dan lain-lain.

Fakta menunjukkan, hingga hari ini sosialisasi tentang berbagai hal ini masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menimbulkan kerawanan mengingat semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu.

Dalam kasus AS, kerawanan itu dimanfaatkan para "provokator" untuk menyebarkan spekulasi, desas-desus, dan kabar bohong yang memperkeruh keadaan. Mereka menciptakan suasana kebingungan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu.

Dalam kebingungan dan ketidakpercayaan itu, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mewujudkan kepentingan politik tertentu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar