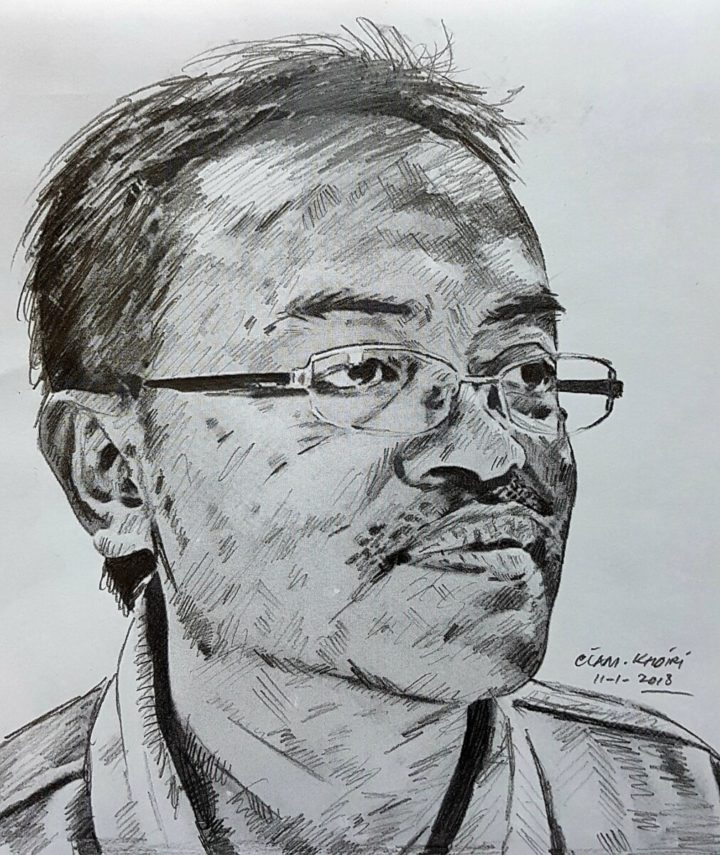

Andreas Maryoto, Wartawan Senior Kompas

Beberapa tahun belakangan, gerakan massa masif bisa dilakukan karena keberadaan media sosial dan teknologi digital. Pembangunan opini dan juga pengumpulan massa mudah dilakukan memanfaatkan sejumlah platform. Namun, unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong justru mulai berbalik. Mereka malah "menghindar" dari beberapa media sosial dan berusaha mencari cara terbaru agar mereka tak terpantau penguasa.

Media Inggris, The Guardian, menyebut aktivitas mereka sebagai perang teknologi digital ketika demonstran menolak Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Mereka disebutkan malah menjauhi produk teknologi digital yang digunakan pada protes tahun 2014, seperti Twitter, Facebook, dan Whatsapp . Kini, mereka menggunakan platform lain untuk berkomunikasi yang dirasa aman sehingga tak mudah dipantau aparat.

Tentu saja pilihan platform media sosial ini hanyalah satu dari sekian strategi yang dilakukan. Para pengunjung rasa juga kompak untuk "rendah diri" di media sosial dan platform daring lainnya. Mereka tidak pamer dan juga tidak banyak menggunakan media itu. Mereka mengetahui bahwa penggunaan media-media itu sudah tidak lagi aman. Meski begitu, tetap saja ada yang harus berurusan dengan polisi karena kemungkinan ada informasi yang bocor.

Warga mengangkat payung kuning ketika ribuan pengunjuk rasa memenuhi jalanan di bawahnya dalam aksi menentang Rancangan Undang-Undang Ekstradisi di Hong Kong, Minggu (16/6/2019). Hari itu, puluhan ribu orang berunjuk rasa di pusat Hong Kong sebagai bentuk kemarahan publik menyusul bentrokan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa sebelumnya.

Cara lain adalah mereka menggunakan teknologi untuk menghindarkan diri dari pelacakan aparat, seperti mematikan fasilitas pelacakan di gawai serta menggunakan kartu prabayar yang tidak terkait dengan akses informasi pribadi pengguna. Pengunjuk rasa juga menggunakan kartu transportasi sekali jalan yang menggunakan kertas alias tidak lagi menggunakan kartu berlangganan yang berisi informasi data pribadi. Mereka juga cepat-cepat menghapus perbincangan di platform obrolan.

Kemajuan dalam identifikasi orang melalui teknologi pengenalan muka (face recognition) yang memudahkan aparat mengenal orang-orang melalui data foto dan video juga diakali dengan menutup muka mereka ketika berunjuk rasa. Selama ini, aparat dengan mudah menangkap para tersangka di berbagai tempat karena menggunakan bantuan teknologi pengenalan muka. Dalam acara-acara yang melibatkan massa, petugas kerap menggunakan fasilitas ini dan hasilnya memang akurat sehingga berbagai kemungkinan terburuk bisa dicegah. Para pengunjuk rasa juga sangat berhati-hati membagikan nomor telepon kepada wartawan karena khawatir disalahgunakan sehingga mudah dilacak aparat. Mereka juga menggunakan kata-kata tertentu untuk berkomunikasi selama aksi, seperti "piknik" untuk berkumpul.

Tak kalah dengan pengunjuk rasa, otoritas setempat dan Pemerintah China yang juga mendukung pemberlakuan rancangan undang-undang itu melakukan berbagai upaya untuk memantau pengunjuk rasa dan teknologi yang digunakan. Setidaknya tindakan ini tercium ketika Telegram melaporkan adanya serangan distributed denial of service (DDoS) yang berasal dari China. DDoS adalah serangan terhadap komputer atau peladen (server) di dalam jaringan internet yang berusaha menghabiskan sumber daya yang dimiliki komputer tersebut sampai komputer itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Serangan tersebut berbarengan dengan unjuk rasa warga Hong Hong.

Ribuan demonstran memenuhi jalanan di Hong Kong, 16 Juni 2019. Mereka mencari berbagai cara menghindar agar tidak terpantau oleh aparat.

Aparat juga dilengkapi dengan kamera sehingga bisa mengambil gambar mereka dan kemudian akan mudah mendapatkan profil pengunjuk rasa karena aparat memiliki data biometrik. Kini, para pengacara tengah mempermasalahkan dugaan ini karena data biometrik digunakan untuk tindakan yang tidak benar. Mereka mempertanyakan bagaimana data-data itu selama ini disimpan dan alasan penggunaan data itu oleh aparat.

Pemerintah China juga melakukan pembatasan akses terhadap materi-materi digital yang dibagikan pengunjuk rasa atau media di Hong Kong. Kabar unjuk rasa ini sudah barang tentu diharapkan tidak menyebar ke China daratan. Pembatasan akses itu diinformasikan oleh beberapa pengguna. Seorang yang mengirim foto mendapat kabar bahwa temannya tidak dapat melihat isi foto itu. Platform-platform media sosial yang dibangun di China dengan mudah mengendalikan aliran informasi tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar