Menjelang pemilu kelima di era reformasi, perlu diajukan evaluasi terkait manfaat partai bagi konstruksi kebangsaan.

Terngiang kembali gugatan dua pendiri partai sekaligus bapak bangsa; Thomas Jefferson dan Soekarno terhadap partai politik. Menurut Jefferson (1789); "If I could not go to heaven but with a party, I would not go there at all (kalau saya tidak bisa ke surga tanpa sebuah partai politik, saya lebih memilih untuk tidak pergi ke sana sama sekali." Dan bagi Soekarno (1956); "Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!".

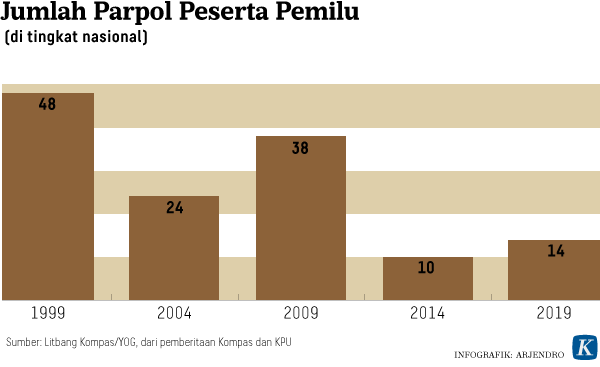

Partai politik peserta pemilu.

Dua pernyataan tersebut merefleksikan harapan sekaligus kekhawatiran. Partai diharapkan bisa memobilisasi dan mengartikulasi aspirasi, tapi dapat pula meruntuhkan kolektivitas bangsa karena partisi yang lebih ditonjolkan. Partai yang merepresentasikan irisan sosial dieksploitasi melampaui dasar kebangsaan. Tampaknya kekhawatiran itu masih cukup relevan melihat fenomena parpol saat ini yang lebih memikirkan kepentingan diri daripada konstituennya.

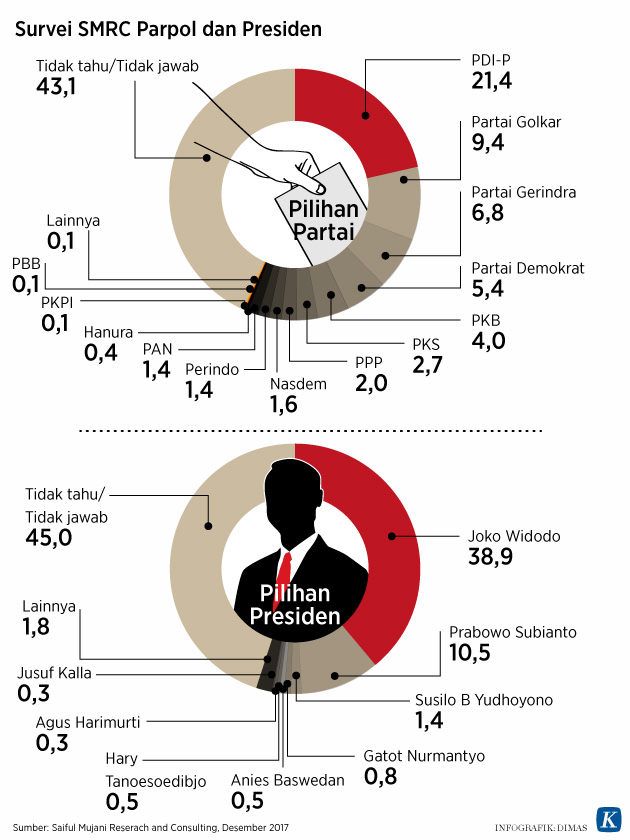

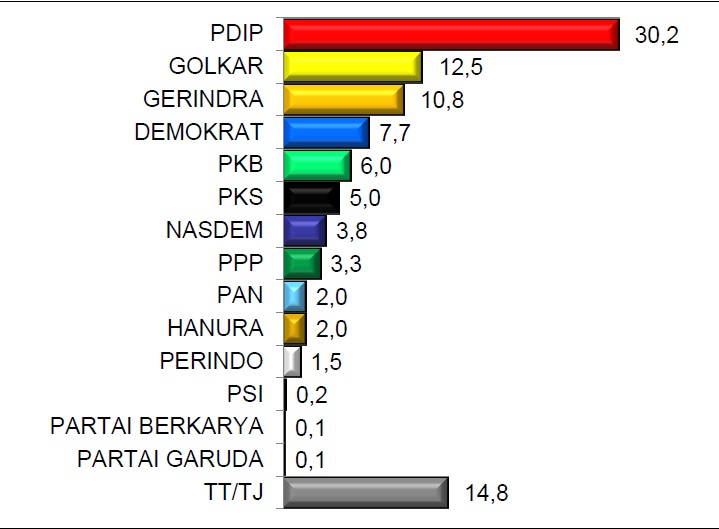

Akibatnya, seperti dilansir beberapa lembaga survei, opini masyarakat terhadap partai politik relatif buruk. Menurut hasil survei Indobarometer, Maret 2017, sebanyak 51,3 persen masyarakat menilai partai politik buruk. Akibatnya masyarakat merasa tidak dekat dengan partai politik (62,9 persen). Hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2016.

Terjadi penurunan tingkat kedekatan masyarakat terhadap partai politik dari 10 persen menjadi 9 persen. Opini buruk dan jarak masyarakat terhadap partai politik memperlihatkan belum maksimalnya fungsi artikulasi publik. Bahkan dalam kasus tertentu partai politik menjadi penyumbang menguatnya sekat primordial untuk kepentingan pragmatis.

Problem institusi

Dua tantangan terbesar agenda kebangsaan yang cenderung menguat saat ini adalah, pertama, intoleransi. Gejala intoleransi semakin kasat mata melalui penegasian terhadap kelompok yang berbeda atau memberi ruang bagi munculnya primordialisme.

Partai, yang oleh sebagian ahli diartikan sebagai partisi (partition) terjebak dalam penguatan sekat sosial untuk kepentingan pragmatis. Akibatnya, kapasitas, kapabilitas, dan integritas baik secara personal maupun institusional terabaikan karena pertimbangan emosional-primordial sesaat. Isu primordial, khususnya agama, menjadi amunisi karena diyakini dapat mengerek elektabilitas. Di sinilah simpang jalan partai; antara kepentingan suara dan bangsa.

Kedua, korupsi. Hasil survei Global Corruption Barometer (Kompas, 8/3/2017) DPR sebagai kawah eksistensi anggota partai, jadi lembaga terkorup. Temuan ini tampaknya terkonfirmasi oleh bertambahnya jumlah tersangka anggota Dewan yang "tertangkap" Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepentingan "citra" diri politisi dan kelompoknya telah mendistorsi orientasi kebangsaan dengan cara korupsi.

Kedua problem tersebut hadir bukan semata problem moral (nilai), tetapi juga karena secara institusi, partai politik belum memiliki komitmen kuat dalam hal anti korupsi dan penguatan toleransi.

Dari 10 partai yang ada di DPR RI saat ini, tidak ada yang secara eksplisit menyebut urgensi toleransi sebagai landasan strategis dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART)-nya. Sementara dalam hal korupsi, hanya ada tiga partai yang secara eksplisit menyebut secara tersurat melawan korupsi. Namun secara faktual, tidak ada satu partai pun yang anggotanya bersih dari korupsi.

Sayap demokrasi

Selain pada ranah institusi, problem juga hadir pada substansi demokrasi yang masih berkepak sebelah. Layaknya burung, demokrasi memiliki dua sayap yang saling berkelindan menerbangkan demokrasi, yaitu liberty (kebebasan) dan equality (kesetaraan). Secara umum, perayaan demokrasi selama ini sudah beranjak dari prosedur ke substansi. Dinamika jumlah partai politik, tingkat partisipasi masyarakat, dan ruang luas menyampaikan pendapat, merupakan bukti adanya kebebasan (liberty) sebagai aktualisasi substansi demokrasi.

Sayangnya sayap liberty tak diimbangi kekuatan equality. Akibatnya muncul apa yang Geoff Mulgan (1994) sebagai the dictatorship of the majority atau dalam bentuk lain yang oleh Robert Michels (1968) disebut oligarki. Kebebasan jadi bancaan yang dinikmati para pemilik modal sosial, ekonomi, dan politik di tengah ketakberdayaan (disempowerment) rakyat banyak. Kondisi ini kian memperburuk agenda kebangsaan yang menempatkan seluruh anak bangsa setara.

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa berkas syarat pendaftaran partai politik di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Problem pada ranah institusi partai dan substansi demokrasi tersebut memerlukan kerja serius. Terlebih melihat arah partai yang hanya membesar secara kuantitas (prosedur), tapi minus secara kualitas (substansi).

Paling tidak, tiga langkah komprehensif berikut dapat membantu partai politik menjadi penguat kebangsaan. Pertama, rekonstruksi struktural. Langkah ini memerlukan kemauan politik (political will) partai politik untuk memastikan aspek kebangsaan sebagai landasan eksistensinya diimplementasikan secara terstruktur dan terukur. Minimal pemberian sanksi berat terhadap kadernya yang korup atau memainkan isu SARA (Suku Ras Agama dan Antargolongan) dapat mempertegas identitas kebangsaan partai.

Kedua, transformasi kultural. Urgensi fungsi sosialisasi politik dan penguatan partisipasi warga merupakan momentum partai politik untuk melekatkan dirinya pada warga. Fungsi ini dapat mereorientasikan politik warga dari partai sebagai patron yang "menghidupi" dengan pundi-pundi menjadi partner yang saling membutuhkan.

Hal ini sekaligus menjadi langkah pemberdayaan (empowerment) warga yang dalam jangka panjang, warga bisa sukarela menghidupi partai.

Ketiga, kaderisasi meritokratif. Problem kaderisasi terjadi karena partai politik lebih mementingkan keuntungan instan. Merekrut publik figur atau pemilik modal tanpa melalui proses kaderisasi bukan hanya merusak sistem, tetapi juga merendahkan ideologi partai. Kaderisasi melalui sistem merit akan melahirkan calon pemimpin yang berintegritas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar