Air mata mengalir saat kita dengan geram mengutuk terorisme. Tetapi, kita juga sadar, terorisme tidak muncul ex nihilio, lahir dari kekosongan. Ada konteks historik, sosial, ekonomis, ideologis, dan politik yang membentuknya (McEntire, 2009). Semangat memerangi terorisme dan upaya memahaminya mesti membentuk grafik yang proporsional agar tak kontraproduktif.

Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian mengajukan pendapat yang revolusioner. "Keluarga pelaku bom Surabaya juga korban. Mereka korban dari dakwah-dakwah radikal." Kurang lebih begitu ujar Tito dalam tayangan televisi swasta (15/5/2018). Revolusioner karena mendobrak pakem universal tentang teroris sebagai penjahat murni.

Ungkapan Tito memuat substansi humanitarian yang berintensi memerangi terorisme sambil memperlakukan pelaku sebagai manusia yang bermartabat. Ini sinyal baik yang mesti ditangkap oleh para pembuat UU di parlemen.

Kita terjebak dalam dilema moral yang serius. Memerangi terorisme dengan pendekatan keamanan murni bisa mempercepat kematian para pelaku, tetapi potensial menabur benih teroris untuk jangka panjang.

Air mata mengalir saat kita dengan geram mengutuk terorisme. Tetapi, kita juga sadar, terorisme tidak muncul ex nihilio, lahir dari kekosongan. Ada konteks historik, sosial, ekonomis, ideologis, dan politik yang membentuknya (McEntire, 2009). Semangat memerangi terorisme dan upaya memahaminya mesti membentuk grafik yang proporsional agar tak kontraproduktif.

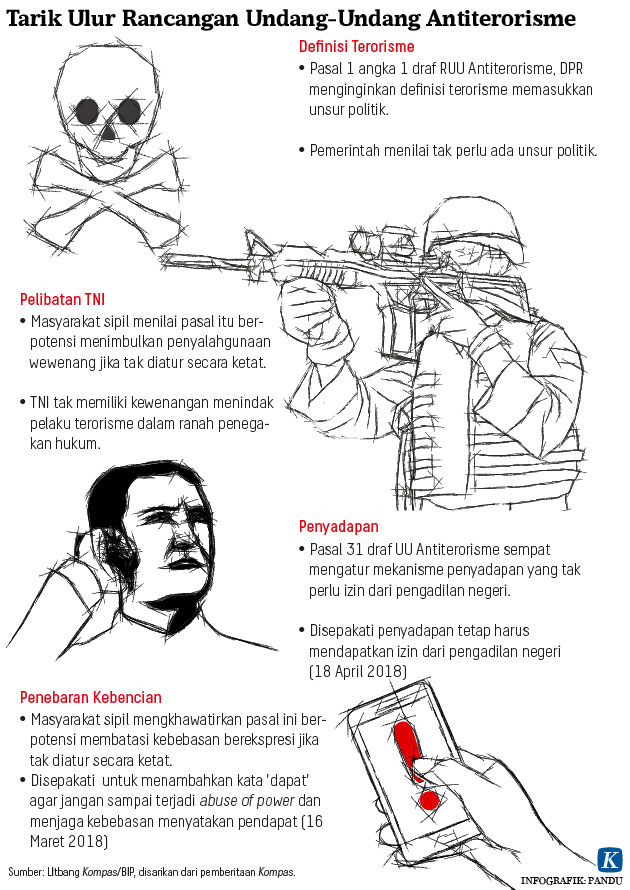

Diskusi macam ini mesti jadi landasan epistemik perumusan UU Antiterorisme yang tak kunjung kelar. Apa sebetulnya masalah pokok yang mengganjal? Lupakan spekulasi soal permainan oposisi yang mungkin saja bekerja dalam proses legislasi ini. Tulisan ini ingin membuka kotak pandora: definisi terorisme, pendekatan penangangan terorisme, koordinasi antaragensi, mengimbangi keamanan dan kebebasan sipil, serta pelibatan militer.

Definisi

Definisi terorisme beragam. Sekelompok ahli pernah mengumpulkan 109 definisi yang berkembang. Mereka mengodifikasi dan mengumpulkan sejumlah komponen utama: penggunaan kekerasan (84%), motivasi politik (65%), teror (51%), ancaman (47%), efek psikologis (42%), dan diferensiasi target (38%) (Mahan & Griset, 2013).

Pemerintah sempat memasukkan motivasi politik ke dalam definisi terorisme. Anehnya, Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme menolak. Padahal, Bruce Hoffman (2006), pakar kajian terorisme, bahkan menyebut terorisme sebagai upaya perolehan kekuasaan untuk mencapai perubahan politik. Saya sendiri, dalam paper Managing Intelligence Community and Counterterrorism Efforts (Hargens, 2017, Minnesota, AS: Walden University), membatasi terorisme sebagai "tindakan penggunaan ancaman, kekerasan, atau teror terhadap sebagian atau seluruh kelompok masyarakat untuk meraih tujuan akhir yang bersifat politis, ideologis, atau sosio-ekonomis yang mengakibatkan kematian korban, kerugian lain yang bersifat material dan non-material, dan efek psikologis terhadap korban dan keluarga."

Sejauh ini, institusi keamanan menerapkan pendekatan keamanan masyarakat, bukan pendekatan agitasi yang agresif. Ke depan, barangkali perlu dipikirkan pendekatan keamanan yang lebih progresif yang mengarus- utamakan prinsip humanisasi.

Pendekatan penanganan

Sejauh ini, institusi keamanan menerapkan pendekatan keamanan masyarakat, bukan pendekatan agitasi yang agresif. Ke depan, barangkali perlu dipikirkan pendekatan keamanan yang lebih progresif yang mengarus- utamakan prinsip humanisasi. Ide Kapolri di muka mencerminkan revolusi berpikir yang mengagumkan. Dimensi kemanusiaan semakin ditonjolkan dalam merespons kejahatan. Itu positif sebab terorisme tak hanya menuntut penegakan hukum, tetapi juga kecerdasan moral dalam menghadapinya.

Konkretnya, perlu diferensiasi pendekatan yang berdasarkan hierarki pelaku: (1) autor intelektual yang merancang; (2) para guru yang melakukan dakwah-dakwah radikal; (3) tenaga teknisi pembuat senjata dan perakit bom; (4) operator lapangan yang mungkin tak memiliki keahlian apa pun kecuali 'keikhlasan' untuk bunuh diri; termasuk (5) simpatisan teroris yang relevan. Yang berada di puncak piramida memikul tanggung jawab terbesar; dan pendekatan agitatif pantas diaplikasikan untuk mereka. Yang di lapis terbawah, pelaku komplementer yang bisa disebut 'korban yang lain'. Untuk mereka, perlu pendekatan halus melalui program "cuci ulang otak" seperti dakwah alternatif, indoktrinasi positif, atau pembinaan dalam rumah tahanan yang menghadirkan pendampingan rohani, psikologis, dan termasuk sosial.

Koordinasi lintas-sektoral

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk berdasarkan Perpres No 46/2010 dimaksud memperkuat upaya pemberantasan terorisme. Badan ini seharusnya lebih berkuasa daripada Detasemen Khusus Antiteror-nya kepolisian. Namun, sejauh ini, banyak perkara teknis yang belum dikelola komprehensif sehingga BNPT sendiri pun kebingungan.

Tak sedikit orang menyalahkan Badan Intelijen Negara (BIN). Ini kekeliruan fatal. BIN, berdasarkan UU No 17/2011, adalah koordinator dari komunitas intelijen dalam menjalankan fungsi pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi. Otoritas penindakan bukan wilayah BIN karena kewenangan pro justitia itu ranah penegak hukum.

RUU Antiterorisme mestinya juga memuat klausul koordinasi lintas sektoral dalam penanganan terorisme. Karena perbaikan krusial pada level sistem akan menentukan hasil atau keluarannya. Koordinasi antarlembaga intelijen dan antara komunitas intelijen dan penegak hukum menentukan kualitas keamanan masyarakat. Maka, ini bukan perkara TNI atau Polri yang berwewenang. Ini perkara apakah ada koordinasi sistemik di tingkat nasional dalam menghadapi terorisme.

Soal berikutnya, bagaimana mengimbangi kepentingan keamanan dan kebebasan sipil (civil liberties). Oposisi mencurigai RUU ini membunuh kebebasan sipil terkait kontingensi abuse of power. Isu ini selalu dalam ketegangan ontologis. Keamanan tak bernilai ketika kebebasan sipil dikorbankan. Sebaliknya, kebebasan sipil tak bisa dijamin tanpa adanya keamanan. Keduanya tak bisa saling mengorbankan. RUU yang disodorkan pemerintah sebetulnya ada dalam perhatian itu. Yang berbeda adalah sudut pandang.

Pemerintah memakai dimensi penindakan dalam konteks sistem peradilan pidana (criminal justice system). Bahwa, UU Antiterorisme yang lama bersifat reaktif. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa tentunya dinamis, sehingga diperlukan pendekatan preventif. Apa yang dicemaskan oposisi nantinya bisa dijamin melalui mekanisme pengawasan oleh parlemen (parliamentary oversight).

Untuk terorisme global, TNI mutlak turun tangan. Dalam aksi makar atau upaya subversif yang menggunakan cara teror, militer harus punya wewenang karena itu ranahnya.

Pelibatan militer

Isu lain, pelibatan militer (TNI) yang tertuang dalam Pasal 43B Ayat 1 dan 2. Sebetulnya ini bukan isu baru. Di dalam UU No 34/2004 tentang TNI sudah ada ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) tentang operasi militer selain perang (OMSP) dengan syarat adanya keputusan politik negara yang memungkinkan operasi dimaksud. Jadi, UU TNI sudah melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Betul bahwa terorisme, dalam skala tertentu, dapat mengancam stabilitas negara sehingga TNI perlu terlibat. Untuk terorisme global, TNI mutlak turun tangan. Dalam aksi makar atau upaya subversif yang menggunakan cara teror, militer harus punya wewenang karena itu ranahnya. Untuk serangan teroris di laut, Angkatan Laut memainkan peran penting. Begitu juga serangan teroris di udara, Angkatan Udara memiliki otoritas. Semuanya sudah diatur dalam UU TNI.

Mestinya, disputasi pelibatan TNI dihentikan. Yang dibutuhkan ke depan hanya koordinasi lintas sektoral; tak perlu lagi penekanan dalam UU Antiterorisme karena itu bisa menelurkan masalah baru. Kalaupun harus dimasukkan, mesti ada ketentuan rinci tentang batas-batas keterlibatan militer seperti dibahas di atas. Kalau tidak, legislasi terorisme akan terus dalam kebuntuan panjang.

BONI HARGENS, DIREKTUR LEMBAGA PEMILIH INDONESIA

Kompas, 25 Mei 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar