Pernyataan Lagarde tersebut tentu menarik bukan hanya untuk didiskusikan, tetapi untuk dicarikan jawaban terkait model pertumbuhan baru yang kita perlukan. Pentingnya model pertumbuhan baru tersebut paling tidak didasarkan tiga alasan.

Pertama, adanya tantangan lanskap perekonomian global yang sedang bergeser dan berubah, revolusi industri keempat yang berkembang pesat, volatilitas pasar keuangan yang semakin meningkat, dan adanya pengetatan perdagangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri), Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam (kedua kanan), menjadi narasumber dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Chloe Cho (kiri) saat konferensi internasional tingkat tinggi di Jakarta, Selasa (27/2). Konferensi bertema "Models in a Changing Global Landscape" yang merupakan rangkaian dari IMF-World Bank Annual Meetings 2018 tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi global.

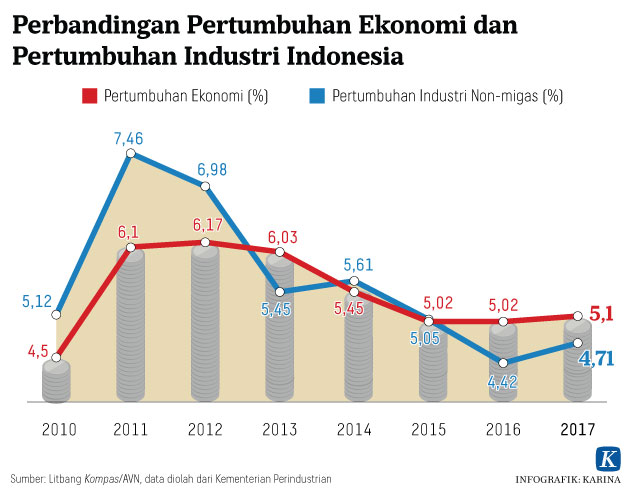

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 tidak pernah mencapai angka yang ditargetkan 6-7 persen per tahun. Angka pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai sejak 2013 hanya berada di kisaran 5.0 persen saja. Bahkan pada 2015, pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai angka 4.9 persen.

Ketiga, Indonesia memiliki rencana menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada 2030. Lantas, bagaimana model pertumbuhan baru yang semestinya dipilih dan diimplementasikan?

Pertumbuhan inklusif

Model pertumbuhan baru yang harus dipilih dan diimplementasikan tentu tidak mudah. Bank Pembangunan Asia (2007) dan Bank Dunia (2008), misalnya, pernah mengusulkan model pertumbuhan inklusif sebagai model pertumbuhan yang harus diterapkan bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Pasalnya, model ini diyakini mampu memperluas basis pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Dengan model ini tidak saja dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar rumah tangga, ketimpangan antar wilayah dan efektif untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam perjalanannya, model pertumbuhan inklusif memiliki berbagai risiko dan masalah. Adam (2017), misalnya, mencatat bahwa model pertumbuhan inklusif ternyata kurang efektif dalam alokasi sumber daya. Pasalnya, penerapan model ini ditemukan kental dengan intervensi sosial politik yang mengalahkan pertimbangan- pertimbangan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai menjadi rendah.

Oleh karena itu, sebagai substitusi model pertumbuhan inklusif disarankan model pertumbuhan berdaya saing. Dengan model ini, pertumbuhan ekonomi diyakini dapat lebih tinggi sebagai akibat alokasi sumber daya pada sektor-sektor yang memiliki daya saing dengan produktivitas tinggi.

Dengan capaian pertumbuhan tinggi tersebut, melalui proses yang efeknya "menetes ke bawah" akan berdampak secara positif terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran dan problem sosial lainnya.

Lagi-lagi, dalam perjalanannya, model pertumbuhan berdaya saing juga ditinggalkan. Hal ini karena proses 'efek yang menetes ke bawah' dari model pertumbuhan berdaya saing tak pernah mampu mengatasi secara langsung tiga masalah pembangunan nasional, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Lantas, model pertumbuhan baru yang bagaimana harus diterapkan di sini?

Adopsi teknologi

Prasetyantoko dalam analisisnya (Kompas, 6 Maret 2018) menyarankan model pertumbuhan baru harus melakukan adopsi teknologi. Pikiran Prasetyantoko tersebut diilhami oleh pikiran Schempeter yang kemudian dikembangkan oleh Lucas. Menurutnya, model pertumbuhan baru harus mengadopsi teknologi, khususnya di sisi moneter, reformasi perpajakan dan transformasi struktural yang diarahkan untuk memacu perkembangan industri berbasis teknologi (digital).

Pikiran Prasetyantoko tersebut tentu sah-sah saja. Namun, persoalannya, apakah benar dengan adopsi teknologi yang inklusif di tiga sektor tersebut pertumbuhan yang dicapai nantinya sungguh dapat dinikmati oleh semua orang?

Nyatanya Rhee (2012) menemukan bahwa adopsi teknologi, globalisasi dan reformasi pasar benar di satu sisi menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi di sisi lain menghasilkan ketimpangan dan pengangguran tinggi di 11 negara di Asia, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena adopsi teknologi, globalisasi, dan reformasi pasar telah mengakibatkan mesin dan tenaga terampil jadi motor produksi di negara-negara Asia.

Oleh karena itu, model pertumbuhan ekonomi baru yang harus diterapkan seyogyanya tidak boleh sebatas pertumbuhan inklusif, berdaya saing dan—apalagi—menekankan pada adopsi teknologi semata. Model pertumbuhan ekonomi baru selayaknya harus menekankan pertumbuhan berorientasi reformasi sumber daya manusia yang mampu mengonpensasi total factor productivity (TFP).

Model pertumbuhan seperti ini dipastikan tidak akan menimbulkan creative destruction terhadap struktur ekonomi kita yang masih bersifat dualistik. Bahkan model ini dapat membentengi dan mampu mengakomodasi perkembangan dari era ekonomi digital.

Berbagai kebijakan fiskal yang efisien untuk mengurangi ketimpangan sumber daya manusia (SDM), intervensi untuk mengurangi ketimpangan daerah, maupun kebijakan yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja merupakan kebijakan yang tidak boleh luput untuk diterapkan dalam model ini.

Singkatnya, model pertumbuhan ekonomi baru yang diterapkan tidak harus diserahkan sepenuhnya pada dinamika perkembangan teknologi, tetapi harus disesuaikan dengan struktur dan kompleksitas ekonomi Indonesia yang masih memiliki kualitas SDM rendah: mental revolution is necessary, but not sufficient for Indonesia. Semoga!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar