Tahun 2019 adalah tahun politik. Hiruk-pikuknya jauh-jauh hari telah terasa. Bahkan sejak kemenangan Jokowi pada 2014, tampaknya satu hal yang benar-benar belum selesai adalah mencairkan suasana kebatinan dua kelompok bersaing yang hari ini menemukan diksinya yang digali dari dunia satwa: kecebong dan kampret. Dua satwa ini dengan sempurna melambangkan perseteruan habis-habisan.

Tentu politik adalah kerja meraih kekuasaan. Di titik ini tak ada masalah, tetapi menjadi sebuah keprihatinan ketika strategi yang diterapkan adalah menghalalkan segala cara. Bagaimana, misalnya, media sosial yang semestinya menjadi jembatan pembangun kohesivitas, konektivitas, dan kolektivitas sekarang justru tak ada ruang yang lebih barbar kecuali di media sosial. Nafsu sharing alias berbagi lebih dominan ketimbang saring.

Karena dalam sharing tak diperlukan nalar, cukup fanatisme buta dan sisanya kehendak buas menghabisi lawan. Sementara saring menghajatkan pikiran dan ketaktergesa-gesaan dalam menyebarkan kabar.

Pada abad digital, sesungguhnya mentalitas keadaban kita tidak otomatis beranjak justru ketika tradisi literasi belum tumbuh kuat. Gempita media sosial bukan penanda peralihan dari budaya kelisanan ke tulisan, tetapi tak lebih semakin menguatkan kelisanan dalam format lain. Coba saja tengok, sekian status di Facebook, Twitter, Instagram, dan Line mengalami surplus sumpah seranah. Bahkan seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kadung ditahbiskan ulama secara giat menyebarkan pelintiran kebencian dan tanpa rasa malu men-share informasi yang sama sekali tak jelas asal-usulnya, yang diaktifkan bukan hujah, tetapi hujatan.

Di titik ini media sosial mengalami contradictio in terminis. Kata sosial yang melekat di sana terpaksa harus dibaca kebalikannya: asosial. Media yang telah membelah masyarakat dalam dua kutub berlawanan. Algoritma yang menjadi tubuh mesin itu semakin mengentalkan pengubuan. Kimia perkawanan kemudian menjadi "benda padat" dan satu sama lain hanya mau mendengar dari kelompoknya sendiri.

Situasi ini yang mengingatkan kita pada senja kala kekuasaan Soekarno, seperti diungkapkan Bung Besar dalam sebuah pidatonya di Bogor, di depan wartawan, 20 November 1965: "Nah, inilah hai wartawan-wartawan, hati-hati menulis. Sebab, Saudara-saudara punya pekerjaan adalah gawat sekali. Janganlah Saudara itu membantu kepada inilah… panas-panasan, yang saya namakan gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Ingat, a great civilization never goes down unless it destroys itself from within. Tadi pagi saya berkata belum pernah mengalami keadaan di Indonesia seperti hari-hari belakangan ini. Bahwa bangsa kita ternyata terlalu benci-membenci satu sama lain, gontok-gontokan, bunuh-membunuh satu sama lain, sehingga saya sering prihatin. Jangan-jangan keadaan sekarang ini the beginning of self destruction. Sebab, bangsa yang begini ini, tidak boleh tidak, kalau terus begini self destruction bangsa kita akan go down sebagai yang di-predict oleh Toynbee atau Gibbon di dalam perkataan a great civilization never goes down unless it destroys itself from within.

Tarikan kekuasaan

Hanya para wali, mistikus, dan kaum rohaniwan otentik yang tidak tergoda kekuasaan, arus utama kita di luar kategori itu. Kita sesungguhnya masih beruntung memiliki tokoh-tokoh semacam Gus Mus (Mustofa Bisri), Buya Syafii Maarif, Franz Magnis-Suseno, Quraish Shihab, dan kiai-kiai lain yang tak terekspos media, yang masih setia merawat nurani, menyuarakan kebaikan universal, dan memiliki komitmen utuh menjaga rumah keindonesiaan yang majemuk.

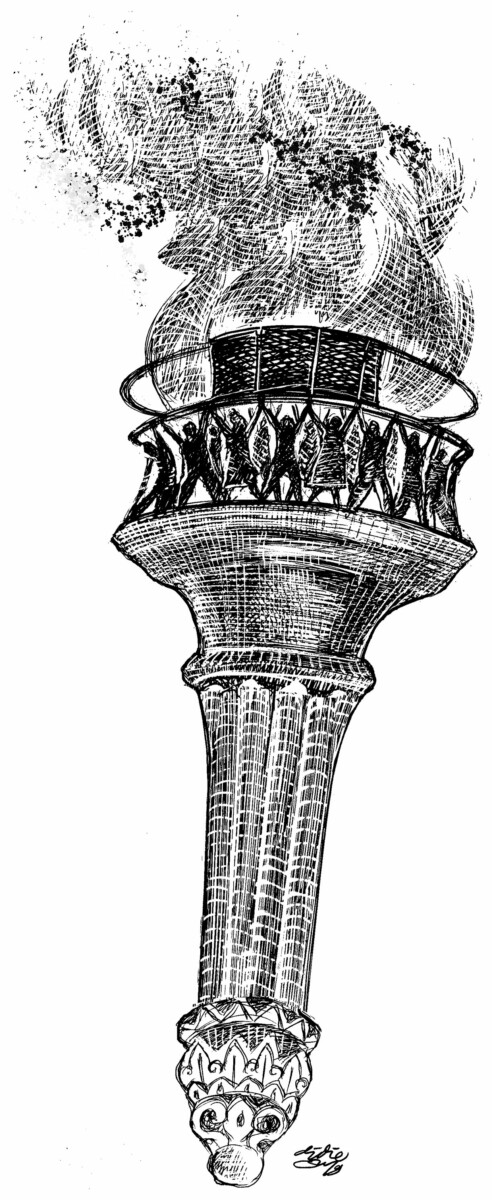

Di tengah fenomena kebangkitan kaum konservatif, suara-suara itu tak ubahnya oase. Seperti lilin yang menyala di tengah terpaan kerumunan orang yang tidak henti berupaya meniupnya agar kehidupan gelap, supaya kebangsaan terseret dalam fantasi politik eksklusif, intoleran, dan hanya berorientasi pada masa silam.

Gus Mus dan yang semisal dengannya telah mengambil pilihan strategis untuk tidak pernah tergoda masuk kekuasaan, dan pada saat yang sama dengan lantang menggemakan nasihat-nasihat yang lintas batas demi terbangunnya kebaikan bersama dan terwujudnya kebajikan publik. Bahwa Indonesia sebagai warisan leluhur bukanlah milik satu kelompok, tetapi tempat bernaung semua golongan dalam posisi dan status setara, seperti dengan elok dirumuskan dalam semboyan yang digali dari kearifan Nusantara: Bhinneka Tunggal Ika.

Keragaman bukan kutukan, melainkan sebuah kesempatan satu sama lain saling menyapa. Kemajemukan adalah wajah ontologis hal mana keindonesiaan bisa didefinisikan secara utuh. Pluralisme adalah modal sosial yang secara eksistensial akan mengokohkan kemanusiaan sekaligus sebagai aset kultural yang akan kian memperkaya khazanah peradaban kita. Silang budaya tidak saja menjadi halaman depan rumah kita, tetapi juga jadi hemoglobin yang mengalirkan sel darah merah yang bikin kita menjadi sebuah taman sari indah puspa warna. Indonesia jadi medan perjumpaan semua agama, pertemuan banyak tradisi, dan persentuhan berbagai ideologi.

Kemenangan akal sehat

Pekik politik juga semakin digempitakan dengan mencuatnya kembali gagasan NKRI bersyariah. Denny JA membuka ruang dialog tema ini dengan renungan awal, "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Manusiawi". Bagi saya, gagasan NKRI bersyariah bukan hanya tidak penting, melainkan juga sudah sangat usang. Dihapusnya Piagam Jakarta sama sekali tidak mencerminkan kekalahan "Islam politik", tetapi menjadi penanda menangnya akal sehat dan keindonesiaan dari jerat pemahaman agama sempit, dari ideologi keagamaan yang dimaknai secara dangkal dan serampangan.

Pancasila yang ditahbiskan NU sebagai "ideologi final" dan dikatakan Muhammadiyah "Darul Ahda wasy Syahadah" minus Piagam Jakarta justru lebih menampilkan khitah agama. Pancasila adalah ekspresi tafsir keagamaan yang cemerlang kaitannya dengan konteks negara yang beragam penduduknya. Pancasila adalah "fikih negara" yang secara kuat meretas pilihan jalan corak "republik", bukan negara agama, apalagi khilafah.

Dalam napas republikanisme tertanam roh politik kewargaan yang inklusif, terbuka, kosmopolit, dan nondiskriminatif. Dalam suluh republikanisme dimungkinkan tumbuh ruang publik di mana segala persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dipercakapkan secara tenang dengan mendahulukan argumentasi dan disampaikan lewat tindakan komunikasi diskursif.

Tentu saja siapa pun paham, dalam perjalanannya negara ini belum sempurna, ditandai dengan angka kemiskinan yang masih besar, pengangguran belum terselesaikan, indeks sumber daya manusia rendah, atau korupsi yang masih merajalela. Kewajiban pemerintah yang telah mendapatkan mandat lewat sistem demokrasi harus menatanya.

Presiden sebagai kepala pemerintahan punya kewajiban memastikan bahwa birokrasi berjalan, kebijakan berorientasi kepentingan umum, pendidikan berkualitas, infrastruktur memadai, ekonomi berpihak pada lapisan masyarakat banyak. Sebagai kepala negara, presiden punya keharusan memastikan bahwa Pancasila dan konstitusi lestari dan segenap gerakan yang akan mengganggu ideologi bersama bisa dipatahkan.

Ketimbang berpaling pada NKRI bersyariah, mendingan memastikan berjalannya trajek politik kebangsaan yang diacukan pada tiga jalan keutamaan. Pertama, rekognisi (pengakuan sebagai anggota warga negara lengkap dengan keragamannya); kedua, representasi (kewargaan sebagai representasi politik); ketiga, redistribusi (pemenuhan hak sosial, kultural, dan ekonomi/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Atau dalam bahasa Bung Karno, jalan Trisakti: politik berdaulat, ekonomi berdikari, dan kebudayaan yang berkepribadian.

Yakinlah, ketiga jalan itu akan mempercepat Indonesia bisa menjumpai mimpinya. Sekaligus, ketiganya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat dan malah menjadi elan vital piagam setiap agama, sekaligus juga risalah inti profetik yang dibawakan setiap rasul Tuhan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar