Anak-anak dengan HIV/AIDS belajar di sekolah rumah bersama pengasuhnya di shelter pengasuhan di House of Love Huria Kristen Batak Protestan di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (16/7/2019). Anak-anak tersebut menghadapi diskriminasi di sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga. Mereka pun ditolak di sekolah publik. KOMPAS/NIKSON SINAGA (NSA) 16-07-2019

Harus diakui bahwa sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah banyak kemajuan nyata di berbagai sektor pembangunan dengan indikator yang jelas.

Meski demikian, perlu juga diakui, periode 2014-2019, pembangunan di bidang HAM, khususnya menyangkut minoritas sosial, dapat dikatakan memburuk.

Hal ini berkorelasi dengan prestasi program di sektor kesehatan yang erat hubungannya dengan komunitas marjinal, yaitu pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS.

Sejak awal ditemukannya kasus turis Belanda di RS Sanglah, Bali, tahun 1987, respons Pemerintah RI telah menunjukkan banyak kemajuan. Awal yang penuh kegamangan berhadapan dengan isu seks komersial, homoseksualitas, dan pemakaian narkotika jarum suntik menyebabkan pemerintah mengambil langkah khusus dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1994. KPAN menjadi infrastruktur dan mekanisme respons di luar sistem kesehatan itu sendiri serta HIV dan AIDS dianggap bukan sekadar masalah kesehatan.

Karena mekanisme yang khusus, investasi domestik sangat minimal, demikian juga dukungan kebijakannya (misalnya dalam mendukung kondom dan jarum suntik steril) sehingga epidemi di Papua telah masuk ke populasi umum (generalized epidemic) pada 2003.

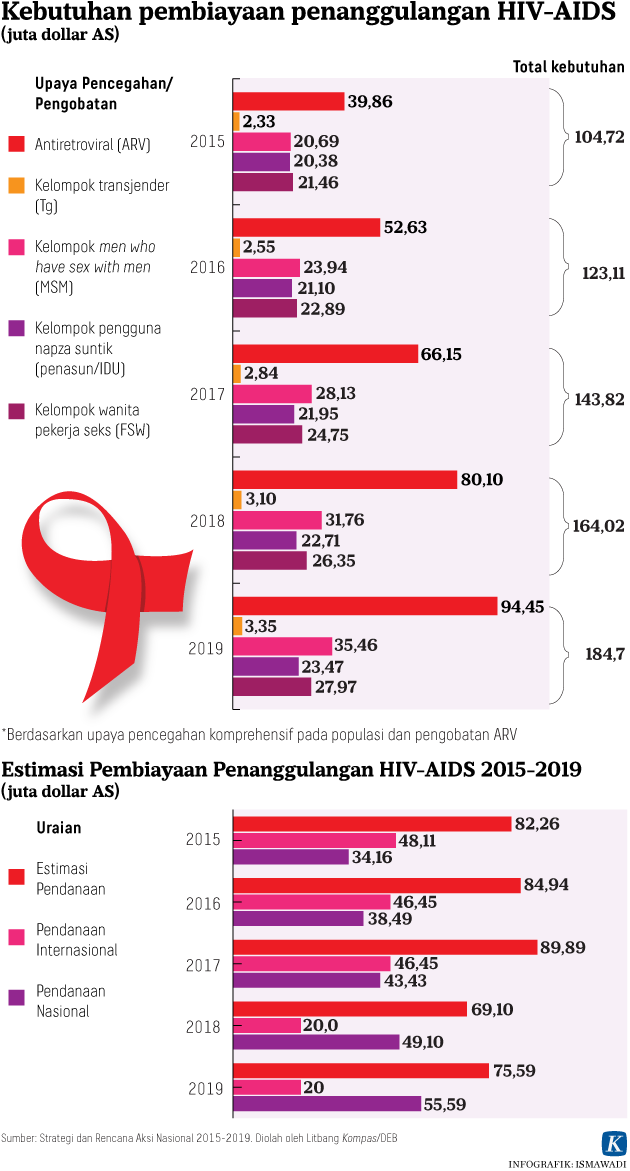

Program-program untuk menanggapi perluasan infeksi HIV lebih banyak berasal dari inisiatif kelompok masyarakat terdampak (populasi kunci) dibantu aktivis di kalangan medis ataupun sosial dan HAM serta dukungan masyarakat internasional. Investasi publik dalam program selalu lebih kecil daripada investasi donor hingga 2013 (NASA Indonesia, 2016) atau 26 tahun kemudian.

Program-program untuk menanggapi perluasan infeksi HIV lebih banyak berasal dari inisiatif kelompok masyarakat terdampak (populasi kunci) dibantu aktivis di kalangan medis ataupun sosial dan HAM serta dukungan masyarakat internasional. Investasi publik dalam program selalu lebih kecil daripada investasi donor hingga 2013 (NASA Indonesia, 2016) atau 26 tahun kemudian.

Meski demikian, perlu juga diakui, periode 2014-2019, pembangunan di bidang HAM, khususnya menyangkut minoritas sosial, dapat dikatakan memburuk.

Kemajuan dan kemunduran

Kebijakan yang komprehensif dimulai 2006, di mana semua pemangku kepentingan—baik populasi kunci maupun pemerintah—dapat duduk sejajar untuk merumuskan Strategi Nasional (Stranas) bersama. KPAN yang memperoleh mandat baru melalui Perpres No 75/2006 berhasil menjalankan kebijakan satu pintu dan menjadi komandan berbagai program inovatif serta berfokus pada solusi.

Ini dilakukan dengan konsisten meski menuai kritik di berbagai kalangan. Program-program Stranas dijalankan secara terukur. Bukti-bukti empirik dikumpulkan untuk mengetahui keberhasilan program.

Berbagai laporan menunjukkan adanya penurunan infeksi di kalangan populasi kunci, khususnya di antara pemakai narkotika suntik. Infeksi di populasi kunci lain cukup terkendali. Meskipun demikian, infeksi di komunitas heteroseksual terus meningkat.

Tahun 2014 merupakan salah satu titik penting dalam upaya nasional karena dengan dilaksanakannya program BPJS maka sudah saatnya HIV/AIDS masuk kembali ke mainstream Sistem Kesehatan Nasional (SKN), langsung di bawah Kemenkes. Pembubaran ini diwacanakan 2015 dan dilaksanakan 31 Desember 2017 berdasarkan Perpres No 124/2016.

Selama wacana itu digulirkan juga diamati berbagai gejala yang mungkin tak berkorelasi langsung, tapi berpotensi dampak negatif. Dalam pemerintahan muncul inisiatif pembubaran lokalisasi pelacuran tanpa disertai rencana pencegahan penyakit menular seksual. Di berbagai kalangan terdidik muncul inisiatif untuk memperluas kriminalisasi perilaku seksual di luar nikah.

Kehidupan dan gaya hidup LGBT memperoleh sorotan dan berbagai tindak kekerasan terhadap mereka memperoleh tempat dalam berbagai media massa nasional. Berbarengan dengan itu, politik identitas primordial dan isu komunisme disangkutpautkan dengan LGBT.

Semua ini menuai rasa takut dan khawatir pada pejabat publik yang selama ini justru berurusan dengan anggota kelompok marjinal. Program substitusi metadon dan buprenorfin untuk mencegah HIV rontok satu-satu karena klien berkurang dan takut menjangkau.

Program pendidikan pencegahan HIV luntur karena rasa takut dan kehilangan audiens. Beribu karton kondom mangkrak di kantor pemerintah karena takut mendistribusikan. Program yang mengacu pada penemuan kasus dan tindakan sedini mungkin jadi program setengah hati. Indonesia jadi sorotan dunia lagi dalam kemajuan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pada 2017, UNAIDS di Indonesia menerbitkan fact sheet yang isinya mengejutkan. Berdasarkan perhitungan matematis atas data yang ada, saat ini terdapat 630.000 orang terinfeksi HIV. Setiap tahun terjadi 49.000 infeksi baru, khususnya di kalangan generasi muda usia 15-24 tahun.

Program substitusi metadon dan buprenorfin untuk mencegah HIV rontok satu-satu karena klien berkurang dan takut menjangkau.

Dari semua kasus itu, diperkirakan 39.000 telah meninggal dunia. Lebih parah lagi, dari jumlah yang terinfeksi baru 18 persen yang menjangkau ARV (obat yang mempertahankan hidup pasien) dan hasilnya baru 1 persen (3.541 orang) yang menunjukkan berkurangnya virus HIV dalam tubuh.

Cakupan ARV Indonesia salah satu yang terburuk di dunia, hanya sedikit lebih baik dari Sudan (13 persen), Pakistan (8 persen), dan Madagaskar (7 persen). Indonesia masuk daftar 20 negara dengan jumlah orang terinfeksi HIV terbesar di dunia.

Jika kinerja kita seperti ini, tak lama lagi epidemi ini akan jadi beban besar sekali dalam pembangunan nasional. Lebih dari 31 tahun negara ini dan masyarakatnya berkutat dengan infeksi yang berpotensi kematian dan mengganggu program pembangunan nasional.

Kita bukannya tanpa prestasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV, tetapi mengapa ketika program ini dikembalikan ke dalam SKN justru prestasinya terpuruk? Apakah ada yang salah?

Mencari akar permasalahan

Berbagai hal perlu kita permasalahkan dalam rangka mencari akar masalah dan solusinya. Apakah kehendak politis pemerintah untuk mengatasi HIV/AIDS ini benar-benar terganggu oleh wacana diskriminatif yang muncul kuat kembali di arena politik? Apakah selama ini program telah berhasil memastikan bahwa SDM di tingkat paling bawah (layanan) telah siap dengan sikap dan keterampilannya?

Apakah program kehilangan kepemimpinan sehingga tak punya dukungan dan motivasi untuk melaksanakan strategi baru yang sudah disepakati? Apakah ada perubahan dalam bentuk serta sifat kemitraan antara komunitas dan pemerintah yang mengganggu pelaksanaan program? Apakah kita gagal membangun sistem data dan informasi sehingga menghambat perencanaan dan implementasi program?

Apa kita gagal membangun SKN inklusif? Apakah dalam strategi yang sudah ditawarkan terdapat kekurangan elemen-elemen yang mungkin kecil tapi peran ungkitnya besar, seperti layanan kesehatan jiwa di berbagai program yang butuh notifikasi pasangan? Masih banyak pertanyaan yang dapat diajukan.

Indonesia masuk daftar 20 negara dengan jumlah orang terinfeksi HIV terbesar di dunia.

Setiap pertanyaan tak sekadar dijawab "Tidak" atau "Ya". Di sana-sini masih banyak sumbatan (bottle neck), seperti data tentang penyerapan dana yang tak optimal (kurang dari 80 persen), program test and treat tak penuhi target, dosis tunggal ARV untuk anak tak dapat diberikan, pendanaan program pencegahan jauh lebih rendah daripada testing dan layanan, stigma dan diskriminasi institusional yang masih terlaporkan, seperti di sekolah, tempat kerja, layanan publik, dan lain-lain. Semua itu indikasi adanya banyak sekali masalah mendasar yang harus ditangani.

Atasi ketertinggalan

Untuk mengatasi ketertinggalan, UNAIDS (2019) dan pemangku kepentingan nasional serta internasional menawarkan Rencana Percepatan (Acceleration Plan) yang dikemas dalam tiga strategi dengan tujuan: (1) mempercepat implementasi intervensi strategis yang telah dijalankan untuk menjangkau dan mengetes orang-orang yang sangat berisiko; (2) memotivasi yang telah terinfeksi untuk secepatnya memulai ARV sehingga jumlah virus data ditekan; (3) mempertahankan sebanyak mungkin klien yang telah menjangkau treatment dan menjaga kepatuhan minum obat.

Karakteristik epidemik secara geografis harus diperhatikan di dalam upaya mencapai tujuan di atas. Jika formula yang ditawarkan UNAIDS dilaksanakan konsisten, diharapkan pada 2020 layanan ARV mampu menjangkau 119.567 orang yang hidup dengan HIV/AIDS di 112 kabupaten/kota. Ditambah dengan hasil kerja rutin Kemenkes, jumlah yang terjangkau 258.342 orang atau 40 persen dari sasaran program. Tak cukup, tetapi memenuhi target yang disepakati.

Dalam strategi yang ditawarkan ada beberapa aspek yang sangat menarik. Pertama, dalam menentukan sasaran program, perlu dilakukan perhitungan dan penjangkauan lebih luas dari populasi kunci. Ini sangat penting. Meski masih ada anggapan epidemi HIV terkonsentrasi di kelompok kunci, berbagai bukti peningkatan infeksi di kelompok heteroseksual dan ibu hamil menunjukkan bahaya penyeberangan infeksi.

Kedua, menggalakkan tes HIV, termasuk pada pasangan, agar ada mekanisme pencegahan penularan HIV pada anak. Ketiga, perlunya merevisi standar dan protokol untuk treatment berdasarkan pengalaman internasional sehingga efektivitas program meningkat. Semua itu membutuhkan diversifikasi dalam isi ataupun modalitas komunikasi sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin calon penerima manfaat.

Meski masih ada anggapan epidemi HIV terkonsentrasi di kelompok kunci, berbagai bukti peningkatan infeksi di kelompok heteroseksual dan ibu hamil menunjukkan bahaya penyeberangan infeksi.

Peranan pemerintah

Pemerintah harus bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran program seperti dicanangkan di Stranas. Finalisasi Stranas tak dapat ditunda lagi. Untuk mencapai semua tujuan yang dicanangkan, pemerintah harus konsisten dengan kerangka kebijakan yang telah ada, baik di UUD 1945, UU Kesehatan, maupun berbagai keppres dan kepmen terkait penerapan prinsip non-diskriminatif dan integrasi layanan HIV dengan layanan kesehatan pada umumnya.

Ini penting karena orang dengan HIV sangat menantikan keikutsertaan mereka dalam skema asuransi kesehatan universal dalam BPJS. Keberpihakan pemerintah untuk melawan stigma dan diskriminasi akan memberikan ruang aman bagi siapa pun untuk menjangkau layanan pencegahan dan treatment yang telah ada sehingga mendukung capaian sasaran. Ketiga, pemerintah harus terus membuka adanya peluang intervensi baru yang telah terbukti efektif.

Saat ini telah ditemukan tablet yang disebut PrEP (pre-exposure prophylaxis) yang dapat diminum secara rutin untuk mencegah penularan HIV. Tablet ini telah diuji coba klinis dengan hasil meyakinkan dan telah mulai digunakan di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, di Thailand akhir tahun ini pemerintah mendukung penggunaannya dengan pembiayaan lewat asuransi kesehatan pemerintah.

Indonesia telah mendaftar tablet ini sebagai obat untuk kepentingan pengobatan. Pemerintah belum dapat memutuskan apakah akan mendukung ketersediaan PrEP untuk pencegahan.

Jika kita ingin mengatasi keteringgalan, sikap pemerintah yang dibutuhkan: (1) hati-hati dan terus mencari informasi; (2) memberikan ruang untuk penelitian dan pembuktian bahwa berbagai implikasi negatif dapat diatasi sekaligus menawarkan PrEP sebagai salah satu instrumen pencegahan di samping kondom dan program harm reduction; (3) mendukung para ahli yang bekerja sama dengan kelompok komunitas dalam menguji kelayakan PrEP. Kita tak dapat bermain-main dengan epidemi.

Keteledoran akan ditanggung semua pihak. HIV/AIDS adalah penyakit yang tak mudah menular seperti influenza. Infeksi HIV seharusnya lebih mudah dicegah. Kegagalan mencegah penularan tak hanya berdampak pada pembiayaan kesehatan dan kematian, tetapi juga pada keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Tentu saja bahwa ada aspek-aspek dalam penularan HIV yang bersinggungan dengan moralitas, bahkan agama. Namun, strategi pencegahan dan penanggulangan HIV jelas tak dapat diselesaikan lewat intervensi moral dan agama saja. Banyak cara yang murah dalam pencegahan HIV, misalnya dengan penggunaan kondom dan alat suntik steril.

Kegagalan mencegah penularan tak hanya berdampak pada pembiayaan kesehatan dan kematian, tetapi juga pada keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

ARV telah memungkinkan penundaan kematian dalam jangka panjang dan mengembalikan kualitas hidup orang yang terinfeksi. Saat ini bahkan sudah tersedia PrEP dan PEP (post-exposure prophylaxis) untuk mencegah penularan.

Strategi nasional harus dilandaskan pada optimalisasi intervensi dan teknologi yang telah terbukti efektif serta menjaga martabat setiap manusia. Oleh karena itu, jangan sampai keraguan berkepanjangan dalam implementasi kebijakan atau ada pembiaran terhadap stigma dan diskriminasi yang akhirnya menyebabkan kematian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar