.

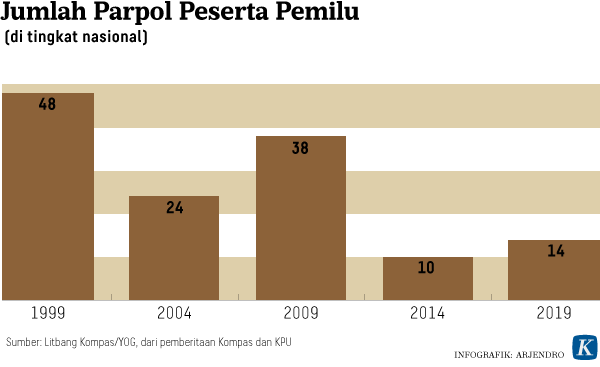

Belum lama ini Partai Bulan Bintang akhirnya ditetapkan juga sebagai peserta Pemilu 2019 setelah gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu dikabulkan. Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya telah meloloskan 14 parpol nasional pun lantas menetapkannya.

Partai politik peserta pemilu.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa wajah baru yang menyembul dalam konstelasi kepartaian peserta pemilu kali ini. Mereka adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lainnya, parpol lama yang punya kursi di DPR, ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) yang pada Pemilu 2014 gagal memenuhi ambang batas parlemen.

Mencoba populis

Apa yang dapat dicatat dari konstelasi baru kepartaian peserta pemilu kali ini? Pertama, jumlah parpol masih relatif besar. Empat belas parpol jelas menegaskan kembali bekerjanya sistem multi-partai kompleks, bukan yang sederhana. Karena itu, dapat dicatat, sistem politik Indonesia dewasa ini belum mampu mendesain efektif ke terbentuknya multi-partai sederhana. Gairah berpartai yang tinggi mendapat ruang yang cukup dalam iklim demokratis.

Proses seleksi alamiah parpol-parpol akan diuji kembali lewat pemilu. Kelak, apakah tetap 10 parpol saja yang mampu melewati ambang batas parlemen 4 persen suara sah pemilu nasional seperti Pemilu 2014? Sangat mungkin nanti akan lebih rendah daripada sembilan parpol sehingga akan banyak yang berguguran. Kendati demikian, gambaran multi-partai sederhana masih belum terbentuk.

Kedua, dari sisi tema yang diangkat, tampaknya semua parpol yang ada berlomba untuk selalu tampil populis. Populisme parpol-parpol lama antara lain tampak dari sikap dan kebijakan mereka di parlemen yang nyaris tidak mau berseberangan dengan isu-isu populer yang berkembang. Sementara parpol-parpol baru, setidaknya dilihat dari PSI yang elitenya proaktif banyak bicara, juga mencoba tampil populis dengan melontarkan kritik dan alternatif.

Pengertian populisme membentang dari cara atau mode berkomunikasi hingga ideologi, yang dikaitkan dengan klaim demi kepentingan rakyat. Lazim saja manakala semua parpol bicara sama, sebagai jualan yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Parpol-parpol berupaya dikesankan sebagai kekuatan garda depan pengubah nasib rakyat. Mereka berebut memperoleh kepercayaan rakyat, atau lebih tepat suara konstituen. Setiap pemilu mereka berebut tangga rakyat, untuk naik ke panggung kekuasaan formal, menjadi elite penentu kebijakan.

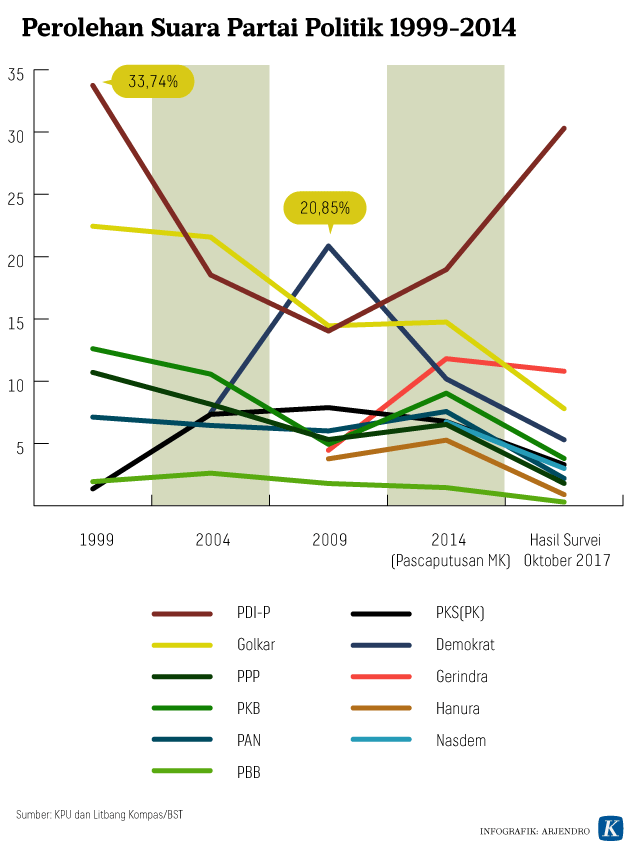

Perolehan suara partai politik pada pemilu 1999 dan 2014.

Ketiga, masalah tokoh dan kekuatan pengaruhnya. Dalam sejarah politik kepartaian di Indonesia, tidaklah mungkin ulasan yang dibuat mengabaikan posisi strategis para tokohnya. Bahkan, setidaknya sejak Pemilu 2004 hingga dewasa ini, kontestasi antar-parpol hampir identik dengan kontestasi tokoh. Pemilu 2004 dijadikan pijakan karena saat itu mengemuka fenomena Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Parpol ini berlipat dukungan pada Pemilu 2009, betapa pun lantas anjlok drastis pada 2014.

Konstelasi antar-parpol 2019 juga akan identik dengan kontestasi antar-tokoh. Parpol-parpol lama sudah begitu kokoh dengan tokoh masing-masing. Tapi, bagaimana dengan parpol-parpol baru? Kecuali Tommy Soeharto (Partai Berkarya) dan Hary Tanoesoedibjo (Perindo), hampir tidak ada tokoh yang muncul sebagai ikon parpol-parpol baru. Yang satu terkait ketokohan Soeharto semasa Orde Baru, satunya lagi karena punya grup media yang besar.

Di antara parpol baru yang gencar beritanya di media massa adalah PSI. Parpol yang gencar membidik segmen generasi muda ini tentu akan berupaya keras membuktikan apakah eksperimen mereka dalam kontestasi politik 2019 berhasil ataukah gagal. Dulu pernah ada Partai Pemuda Indonesia dipimpin Hasanuddin Yusuf. Partai yang menetapkan segmennya kalangan pemuda ini pun gagal berkontestasi. Tentu PSI tak ingin punya pengalaman serupa.

Parpol-parpol baru lain tentu juga akan terus bergerak mencari segmen, mempertegas ikon, di tengah ketatnya persaingan dan sempitnya waktu. Parpol-parpol lama tampak lebih berkonsentrasi mempertahankan, bahkan meningkatkan posisi elektoralnya.

Apakah strategi memunculkan tokoh akan berhasil dilakukan oleh parpol-parpol yang terbatas popularitas stok tokoh-tokohnya? Masalah tokoh, baik parpol lama maupun baru, banyak yang menyandarkan pada magnet politik Jokowi. Satu Jokowi akan dipakai sebagai ikon banyak parpol. Meskipun ada tokoh lain yang layak menjadi lawan tandingnya, terutama Prabowo Subianto, parpol-parpol pendukung Jokowi lebih berani tampil demonstratif. Mereka berharap efek Jokowi sebagai petahana.

Eksperimen baru

Keempat, eksperimen pemilu serentak pada demokrasi elektoral 2019 yang berbeda teknis penyelenggaraannya dibandingkan seluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia sepanjang sejarahnya, sejak 1955, membuat banyak parpol cenderung berebut efek petahana itu. Maka, faktor Jokowi menjadi begitu penting. Mereka berhitung dan memperkirakan berapa besar persentase "tambahan suara" sebagai dampak efek petahana (coattail effect). Hal tersebut tentu dikaitkan asumsi peluang kemenangan Jokowi sebagai capres 2019 masih tertinggi.

Semakin banyak parpol mendukung Jokowi membuat peluang mereka mendapat dampak efek petahana yang tinggi tidak cukup mudah. Namun, tentu mereka tak sekadar berhitung di situ, tetapi juga dalam konteks "berbagi" kekuasaan kelak. Manakala kini dipetakan banyak parpol mendukung Jokowi sebagai capres, wacana calon tunggal mengemuka. Apakah dimungkinkan calon tunggal hadir pada Pilpres 2019? Tema inilah yang tengah marak belakangan ini. Kemungkinannya masih terus diuji. Antar-parpol juga tengah saling uji reaksi.

Komisi Pemiliham Umum (KPU) melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum 2019, di Kantor KPU, Jakarta, Minggi (18/2/2018) malam. Sebanyak 14 partai dan empat partai lokal mengikuti acara itu.

Kelima, parpol-parpol dihadapkan pada gradasi pendekatan antara kecenderungan mengedepankan pandangan-pandangan rasional-kritis hingga politisasi identitas yang tak sering kali terelakkan untuk meraup simpati bakal konstituen. Berbagai potensi jenis pemilih, apakah pemilih sosiologis (primordial), psikologis (identitas parpol), atau rasional (ekonomi), akan dihadapkan pada ragam pendekatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan parpol-parpol.

Pilihan semakin beragam pada Pemilu 2019. Kontestasi jelas semakin ketat, justru di tengah adanya segmen masyarakat yang jenuh dengan parpol. Parpol yang berbasis media massa pun belum tentu lebih diyakini konstituen. Kampanye berulang- ulang dengan berbagai cara penyelipan berita bisa jadi malah memicu titik jenuh sehingga kontra-produktif. Apalagi, manakala cara penyampaiannya terkesan memaksa dan berlebihan.

Pada masa kini, parpol-parpol bersaing di tengah fenomena jungkir balik pasca-kebenaran (post-truth). Mereka berebut kepercayaan justru di tengah situasi yang susah untuk mendapatkannya. Persaingan politik tentu akan semakin bising. Penegak hukum dituntut semakin gencar menindak tegas mereka yang diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Ketegasan semacam itu diperkirakan akan terus terjadi hingga puncak pemilu, justru di tengah kritisisme masyarakat yang juga meningkat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar