Contoh paling klasik terhadap paradoks demokrasi adalah kemenangan Partai Nazi di Jerman pada 1932. Lewat pemilu yang cukup adil dan terbuka, rakyat Jerman memilih partai yang dipimpin seorang yang kemudian terbukti penjahat. Sebuah negara yang melahirkan puluhan filsuf hebat dan belasan komponis besar bisa menghasilkan manusia begitu keji.

Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa demokrasi yang dianggap "sistem terbaik dari yang ada" kerap kali terjatuh pada kekeliruan yang sama? Ada banyak penjelasannya. Para filsuf sejak lama mencurigai demokrasi. Plato salah satunya. Menurut Plato, demokrasi bukanlah sistem yang ideal, melainkan sebuah sistem politik yang memberi jalan bagi tiran untuk berkuasa.

Argumen Plato sederhana. Masyarakat secara alamiah terpolarisasi, antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan terbelakang, yang kuat dan lemah. Dengan demokrasi, orang-orang kaya, pintar, dan kuat akan menggunakan mereka yang miskin, bodoh, dan lemah untuk memobilisasi kekuatan.

Plato tidak sendiri. Beberapa filsuf besar dan kaum tercerahkan di Eropa meragukan demokrasi. Voltaire, Friedrich Nietzsche, dan Carl Schmitt di antaranya. Voltaire menganggap demokrasi sebagai sistem yang hanya memanjakan ego liar manusia. Baginya, sistem yang ideal adalah monarki konstitusional, dan seorang diktator tercerahkan lebih baik ketimbang pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Dengan segala kritik dan peringatan para filsuf itu, mengapa demokrasi tetap menjadi pilihan banyak negara? Mengapa banyak masyarakat di dunia berusaha memperjuangkan demokrasi meski tantangannya begitu besar? Kita tentu masih ingat bagaimana rakyat Mesir berjibaku, turun ke jalan berminggu-minggu, demi meraih demokrasi, meskipun kemudian gagal. Kita juga masih ingat pengalaman kita sendiri, menjatuhkan Soeharto, mereformasi sistem, dan bersusah payah merawatnya.

"Hobit" dan "holigan"

Dengan perjuangan yang luar biasa itu, setiap kritik terhadap demokrasi, karena itu, menjadi pejal, tak mudah diterima. Setiap kritik akan direspons secara keras dan dianggap sebagai antek diktator, anti-rakyat, atau apalah namanya yang bisa memojokkan sang pengkritik.

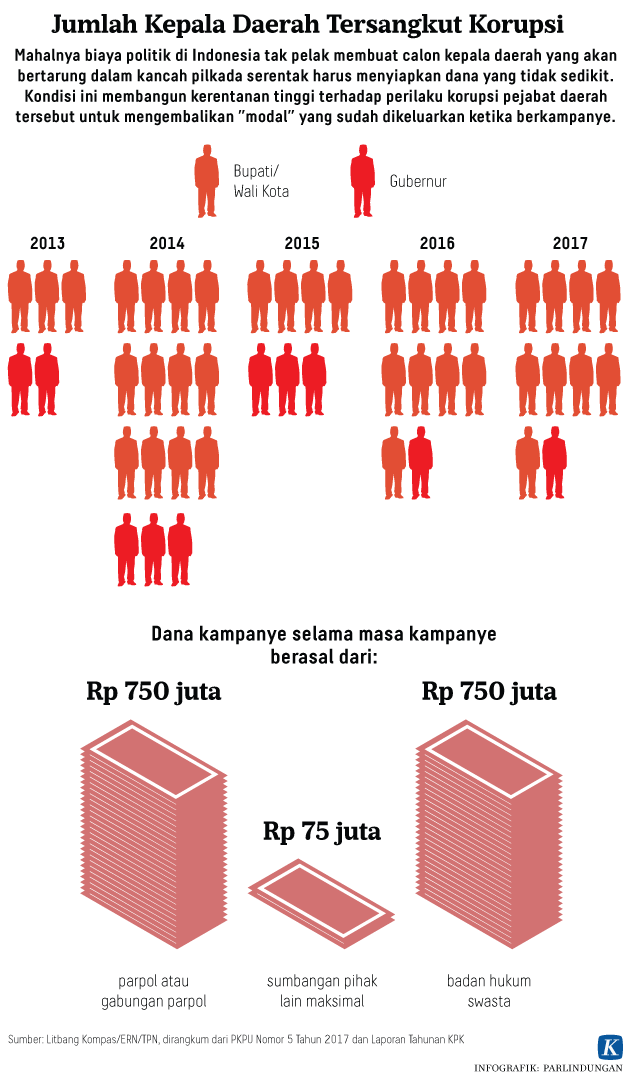

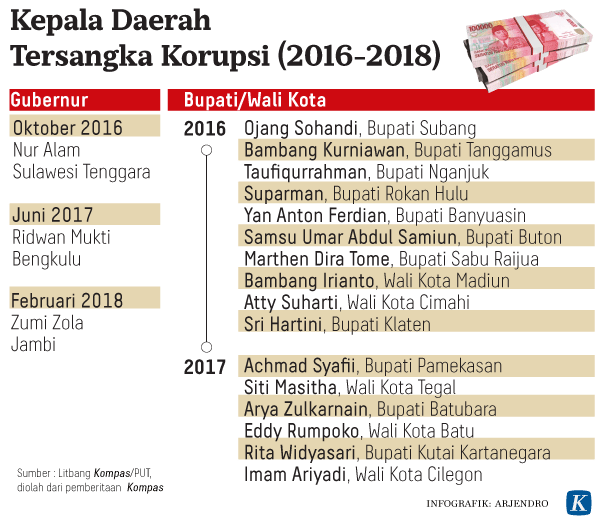

Tetapi bagaimana kalau kritik itu sebenarnya membangun? Bagaimana kalau kritik terhadap demokrasi dibangun berdasarkan niat tulus untuk memperbaikinya? Bagaimana kalau kritik itu didasarkan pada kenyataan bahwa demokrasi telah melahirkan pemimpin yang korup, pejabat yang payah, kepala daerah yang tak disiplin, serta politisi yang intoleran?

Bukankah akar dari semua itu adalah demokrasi?

KPU menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2019.. Minggu (18/2) malam.

Jason Brennan, pengajar ilmu politik di Universitas Georgetown, AS, secara tegas mempersalahkan demokrasi atas meningkatnya rasisme, kebencian, serta naiknya figur-figur inkompeten jadi pemimpin. Dalam bukunya, Against Democracy, Brennan memberikan beberapa alasan mengapa demokrasi sebetulnya adalah sistem yang buruk.

Salah satu cacat bawaan demokrasi adalah asumsi (keliru) bahwa hak memilih dianggap sebagai jaminan bagi warga negara untuk kesetaraan. Seolah-olah menegasikan hak pilih seorang atau sekelompok warga disamakan dengan tindakan mendiskriminasikan mereka. Alhasil, upaya apa saja yang bermaksud untuk memperbaiki kualitas demokrasi lewat aturan pemilihan akan dianggap sebagai ide subversif.

Menurut Brennan, pembatasan pemilihan bagi orang-orang atau kelompok tertentu adalah keharusan untuk memperbaiki kualitas hasil pilihan. Jika kita ingin menghasilkan pemimpin yang baik, kita harus memastikan bahwa yang memilih adalah orang-orang yang tepat. Pemilih yang buruk akan memilih pemimpin yang buruk. Masyarakat yang korup cenderung memilih koruptor.

Seperti Plato, Brennan menganggap masyarakat politik (dia menyebutnya "warga demokratis", democratic citizens) tidak akan pernah setara. Selalu ada beragam kelompok dalam masyarakat.

Dia melihatnya ada tiga. Pertama, orang-orang yang apatis, apolitis, serta ignorant dalam banyak urusan menyangkut politik. Kalaupun mereka tahu tentang politik, pengetahuan mereka sangat minim. Brennan menyebut mereka "hobit".

Kedua, orang-orang yang antusias terhadap politik. Mereka punya informasi tentang politisi maupun partai yang mereka dukung. Mereka ikut kampanye dan menyebarkan atribut partai. Kelompok ini cenderung fanatik pada pilihan politiknya dan bersikap antipati pada kelompok lain. Brennan menyebut kelompok ini "holigan".

Ketiga, kelompok warga yang rasional, cerdas, dan mengambil keputusan berdasarkan landasan ilmiah. Mereka memilih calon pemimpin atau partai politik berdasarkan pertimbangan rasional, melihat kebijakan mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Mereka dengan cepat mengubah pandangan mereka tentang suatu partai jika mereka melihat ada kebijakannya yang irasional. Brennan menyebutnya "vulkan".

Di Amerika dan di banyak negara, demokrasi selalu diramaikan kaum hobit atau holigan. Hanya sedikit yang berkarakter vulkan, padahal kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh jumlah yang sedikit ini. Brennan menganggap fragmentasi dalam warga demokratis ini sebagai cacat lain dari demokrasi. Dengan sistem one man one vote, tidak mungkin kualitas demokrasi akan terjaga terus.

Untuk mengatasi kebuntuan, Brennan mengajukan alternatif yang cukup radikal. Dia menyebutnya "epistokrasi", yakni sistem politik berdasarkan pilihan warga yang melek politik. Maksud "melek politik" adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu publik yang menentukan nasib masyarakat, kurang-lebih seperti kaum vulkan.

Pendidikan pemilih

Terlepas dari beberapa problem teknis menyangkut konsep itu, misalnya bagaimana mendefinisikan kaum vulkan dan bagaimana cara memilih mereka, kritik Brennan terhadap cacat bawaan demokrasi perlu diperhatikan, khususnya dengan semakin banyaknya hasil buruk demokrasi yang kita saksikan.

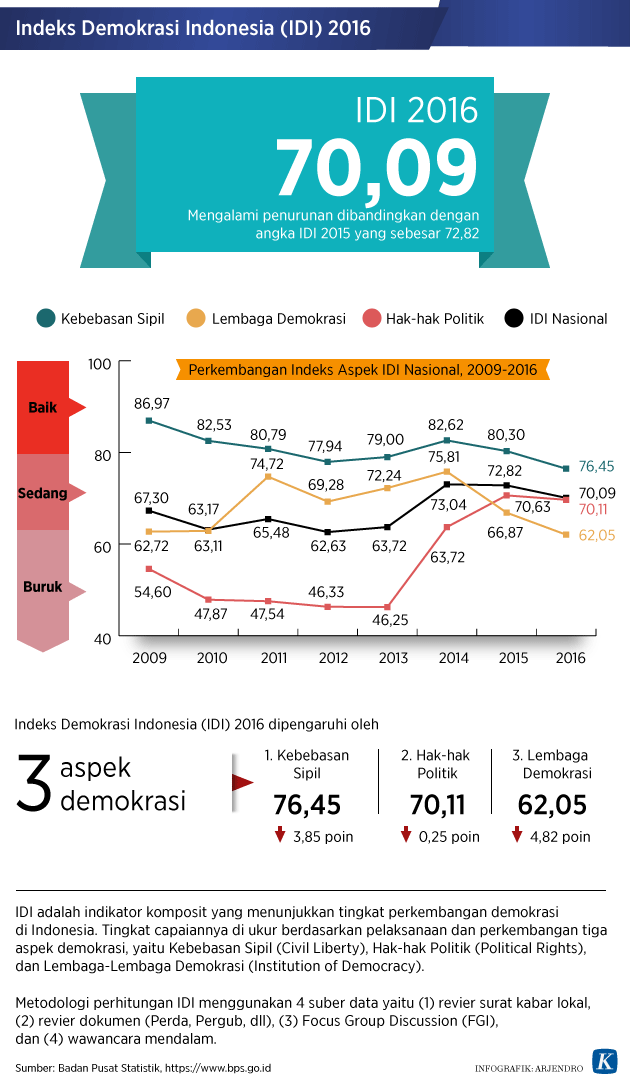

Bukankah kita selalu mengeluh tentang anggota parlemen yang buruk, kepala daerah yang korup, pemimpin yang intoleran, dan birokrasi yang inkompeten? Mengapa demokrasi yang kita jalani berujung pada hasil yang mengecewakan ini?

Kita tahu bahwa akar masalah ada pada kualitas pemilih. Banyak orang yang buta politik dan tak tahu apa yang mereka pilih ketika berada di kotak suara. Dalam demokrasi, ketidaktahuan bisa menjadi kutukan.

Para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyusun ulang kartu pemilih Rabu (15/2) siang. Disaksikan para saksi Pilkada, perhitungan 234 suara pemilih yang dimulai pada pukul 13.00, rampung sekitar setengah jam.

Sejauh ini, ada dua cara mengatasinya. Pertama, cara radikal seperti yang diajukan Brennan itu. Kedua, cara konvensional seperti selama ini dilakukan, yakni pendidikan pemilih. Pemilih mungkin tidak rasional, seperti dikatakan Bryan Caplan (The Myth of the Rational Voter). Tapi, pemilih bisa dipengaruhi. Pendidikan pemilih dimaksudkan agar para pemilih bisa lebih cerdas dalam memilih calon-calon wakil atau pemimpin mereka.

Demokrasi memang bukan perkara gampang. Seperti yang dikatakan Robert Dahl, demokrasi adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Tidak ada sistem yang sempurna. Yang ada adalah sistem yang senantiasa dicek dan diperbaiki.

Bagusnya demokrasi adalah kita memiliki kesempatan untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang kita buat. Jika kita tak sanggup mengganti demokrasi dengan alternatif lain yang lebih baik, pendidikan pemilih harus lebih digiatkan. Hanya dengan cara ini kita bisa membuat kualitas demokrasi lebih baik lagi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar