Partai Gerindra pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari sosok ketua umum sekaligus ketua dewan pembina, Prabowo Subianto. Putra begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo yang juga pernah menjadi mantu mantan Presiden Soeharto ini adalah tokoh sentral Partai Gerindra. Sulit dimungkiri bahwa Gerindra yang didirikan pada awal 2008 ini di antaranya dimaksudkan sebagai kendaraan politik bagi Prabowo setelah mantan Panglima Komando Strategi TNI Angkatan Darat ini mundur dari Partai Golkar usai Musyawarah Nasional 2004.

Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpidato saat dideklarasikan sebagai cawapres 2019 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan,

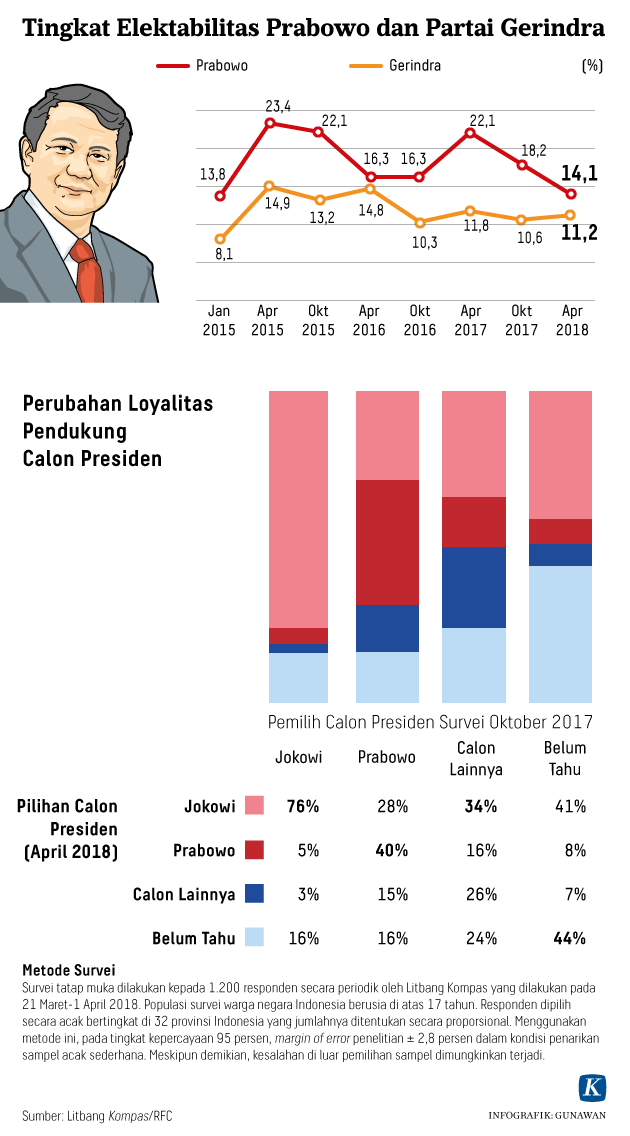

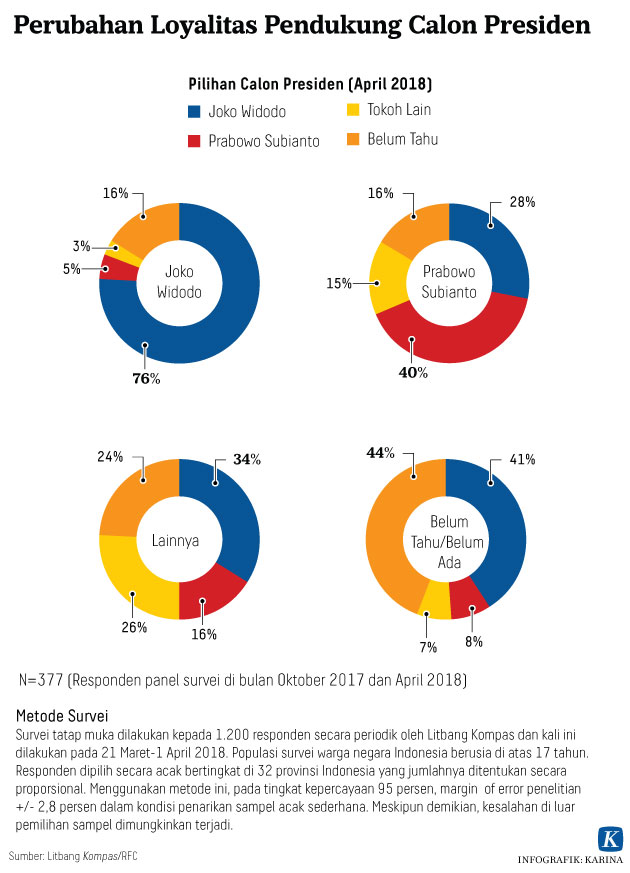

Daya tarik Prabowo dan Partai Gerindra sudah tampak pada hasil Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu. Meskipun dalam pilpres kalah dari Joko Widodo, capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat, tetapi sebagai parpol relatif baru Partai Gerindra berhasil meraih posisi ketiga perolehan suara Pileg 2014 di bawah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Tidak mengherankan pula jika semua hasil survei publik mengonfirmasi, Prabowo adalah satu-satunya capres pesaing Jokowi yang tingkat elektabilitasnya cukup signifikan dibandingkan banyak figur publik lainnya.

Karena itu cukup mengejutkan jika Rakornas Gerindra lebih sebagai peneguhan mandat partai ketimbang deklarasi pencapresan Prabowo. Mengapa Prabowo masih tarik-ulur dan tampak gamang, sehingga terkesan tidak siap bertarung pada Pilpres 2019 mendatang?

Empat faktor

Paling kurang ada empat faktor yang saling terkait dan diduga menjadi penyebab mengapa deklarasi pencapresan Prabowo Subianto terkesan kurang "greget". Pertama, seperti pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, penundaan deklarasi Prabowo terkait masalah logistik dan kesehatan (Kompas.com, 28/03/2018, 17:50 WIB). Problem "logistik" atau finansial mungkin ada benarnya mengingat pencapresan Prabowo membutuhkan biaya sangat besar.

Kapasitas finansial Prabowo dan adiknya, Hashim, barangkali tidak sekuat saat menghadapi Pilpres 2014 yang lalu. Dalam daftar 50 orang Indonesia terkaya versi Majalah Forbes, pada 2012 keluarga Hashim berada di peringkat 39, namun kini (2017) menurun ke peringkat 41.

Kedua, syarat ambang batas pencalonan presiden yang terlampau berat, yakni parpol dan/atau gabungan parpol harus memiliki minimum 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional hasil Pileg 2014. Tanpa dukungan partai lain, Gerindra (13,0 persen kursi; 11,8 persen suara) tidak bisa mengusung capres. Karena itu Gerindra berharap Partai Keadilan Sejahtera (7,1 persen kursi; 6,8 persen suara) konsisten berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung Prabowo sebagai capres.

Problemnya, komitmen dukungan PKS baru bersifat wacana belaka, karena bagaimana pun partai dakwah ini berharap salah satu kader mereka bisa diusung sebagai cawapres bagi Prabowo.

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN), parpol koalisi pendukung Jokowi yang semula diduga "membelot" dari Jokowi, belakangan diragukan "kesetiaan-nya dalam mendukung Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akhir-akhir ini justru menggagas pembentukan sebuah "koalisi nasional" yang diharapkan bisa mewadahi pencalonan wakil ketua MPR itu sebagai capres alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.

Ketiga, faktor siapa cawapres bagi Prabowo merupakan salah satu masalah krusial. Banyak nama yang disodorkan, baik oleh para petinggi Gerindra maupun lembaga survei dan media. Sejumlah nama populer di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. PKS sendiri memiliki sembilan orang kader yang bisa diusung sebagai capres atau cawapres, mulai dari presiden partai hingga ketua majelis syuro partai.

Presiden PKS Sohibul Iman, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri ke kanan) setelah pertemuan dengan tim pemenangan Anies-Sandi di Jakarta, Sabtu (15/4/2017).

Pertanyaannya, jika Prabowo memilih cawapres dari luar PKS, apakah partai pimpinan Mohamad Sohibul Iman ini masih mau berkoalisi dengan Gerindra dan mengusung Prabowo? Jika Prabowo memilih cawapres dari kader PKS, apakah cukup menjanjikan secara elektoral?

Tak kalah penting, apakah cawapres dari PKS memiliki akses logistik atau finansial sehingga bisa turut membantu pembiayaan pencapresan? Jadi, kompromi politik terkait cawapres bagi Prabowo ini tampaknya belum tuntas disepakati oleh Gerindra dan PKS, sehingga mantan Danjen Kopassus ini terlihat "gamang" secara publik.

Keempat, Prabowo menunggu hasil pilkada serentak 2018 dengan harapan bisa memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tingkat elektabilitas dari pasangan-pasangan calon yang diusung oleh Gerindra. Seperti diketahui, Gerindra memiliki komitmen kerja sama dengan PKS dan PAN untuk mengusung pasangan calon yang sama di lima daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Sejauh mana koalisi parpol "Tiga Sekawan" ini berhasil di lima daerah, tentu menjadi rujukan yang berguna bagi Prabowo dalam menghitung peluang pencapresannya pada 2019. Jika hasil pilkada tidak menjanjikan maka sangat mungkin Prabowo menghitung kembali potensi elektabilitasnya pada pilpres mendatang.

Capres alternatif

Ada dua skenario lain yang barangkali turut dihitung Prabowo dan pada akhirnya tidak mustahil menjadi pilihan politik mantan suami Titik Soeharto ini pada Pemilu 2019.

Pertama, pilihan paling realistik namun tidak sehat bagi demokrasi kita adalah jika Prabowo akhirnya menjadi cawapres bagi Jokowi. Realistik karena dari hitungan peluang, elektabilitas Prabowo belum cukup menjanjikan jika dibandingkan elektabilitas Jokowi sebagai petahana.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Presiden Terpilih, Joko Widodo saling berjabat tangan usai bertemu di rumah orangtua Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/14). Dalam pertemuan itu Prabowo akan meminta pendukungnya untuk mendukung pemerintahan baru namun tetap kritis jika ada program yang merugikan rakyat dan Bangsa Indonesia.

Namun bila Prabowo menjadi cawapres Jokowi dan berdampak pada munculnya calon tunggal pada Pilpres 2019, ini tentu tidak sehat serta memalukan dari sudut pandang perkembangan demokrasi kita. Betapa tidak, negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa dan ada lebih dari 10 parpol yang bersaing ternyata hanya memiliki satu orang yang layak sebagai capres.

Kedua, seperti diwacanakan sejumlah pihak, Prabowo menjadi tokoh di belakang layar atau semacam king maker yang menentukan kemunculan kandidat alternatif yang dianggap lebih menjanjikan secara elektoral namun juga bisa didukung oleh jajaran internal Gerindra dan calon mitra koalisi, khususnya PKS.

Media sering menyodorkan nama Gatot Nurmantyo sebagai capres alternatif. Namun persoalannya tak sederhana. Bukan hanya karena tingkat elektabilitas Gatot yang relatif rendah dibandingkan Prabowo, tetapi juga terkait eksistensi dan kelangsungan Partai Gerindra itu sendiri. Bagaimana pun, Gerindra tetap butuh figur Prabowo sebagai capres dalam rangka mendongkrak elektabilitas partai dalam pemilu legislatif.

Jadi, problem Prabowo tampaknya cukup rumit. Namun salah satu akar tunjang dari semua ini adalah ketergantungan berlebihan segenap jajaran partai kepada Prabowo sebagai tokoh sentral partai. Hal serupa dialami pula oleh beberapa parpol lain yang sangat tergantung pada sosok ketua umum sebagai "pemilik", atau sekurang-kurangnya pemegang saham mayoritas partai.

Parpol akhirnya terbelenggu kepemimpinan personal, oligarkis, dan feodalistik dari para pemegang saham mayoritas partai. Akibatnya, pilihan-pilihan partai menjadi sangat terbatas karena harus menunggu keputusan dan "kebijaksanaan" sang ketua umum sebagai orang kuat sekaligus sumber dari segenap sumber daya yang dimiliki partai. Maka ketika sumur para pemegang saham sebagai sumber daya finansial utama partai mulai "kering", partai pun turut terperangkap ke dalam lorong ketidakpastian.

Saya kira, realitas politik seperti ini sekali lagi menggarisbawahi urgensi reformasi parpol, bukan hanya karena sistem demokrasi meniscayakan hadirnya parpol yang sehat dengan kepemimpinan institusional, demokratis, dan egaliter. Lebih dari itu, reformasi parpol diperlukan agar bangsa ini tidak terperangkap ke dalam praktik demokrasi elektoral yang sekadar prosedural belaka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar