Komentator politik berusaha menjelaskan dengan paksa signifikansi hubungan Jokowi dengan partai pendukung berdasarkan hasil hitungan cepat pilkada.

Dua peluang melompat yang sulit dicerna akal sehat: (a) partai yang menguasai pilkada seolah-olah absolut memenangi Pemilu 2019 dan (b) partai pemenang Pilkada 2018 mutlak "memiliki" Jokowi.

Membicarakan partai pemenang tak relevan secara substantif terkait lima argumentasi.

Pertama, pilkada adalah praktik politik yang kompleks dan multidimensional. Tak ada unsur tunggal yang menentukan proses dan hasilnya. Kombinasi rumit sosok, mesin politik, pola mobilisasi akar rumput, dan penggalangan sumber daya material lain menentukan hasilnya. Hampir semua pilkada adalah koalisi acak, tak punya pola homogen yang berlaku seragam di banyak tempat.

Kedua, dalam pilkada langsung, pemilih adalah subyek paling berkuasa. Mereka bebas dan berdaulat menghakimi atau mendukung kandidat. Pilkada Kota Makassar yang dimenangi "kotak kosong" adalah potret jernih dari kemutlakan liberalitas pemilih sebagai individu rasional.

Ketiga, kerja mesin partai umumnya efektif pada level pengenalan calon, selebihnya partai tak berkuasa menentukan alur berpikir masyarakat politik. Apalagi koefisien korelasi ideologis antara partai dan pemilih belum cukup signifikan. Sejumlah partai keluar dari kotak ini karena faktor ideologis dan historis seperti PDI Perjuangan di Bali, Jawa Tengah, termasuk Nusa Tenggara Timur (meski kandidatnya kalah) dan PKS di Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.

Keempat, nihilnya pengaruh langsung kepala daerah terhadap pemilihan kepala negara memberi ruang yang luas bagi pemilih untuk bebas bermigrasi. Apalagi volatilitas pemilih di Indonesia begitu tinggi sehingga hampir tak ada partai yang mampu mempertahankan suaranya secara stabil dari pemilu ke pemilu. Itu tecermin pada pergeseran dukungan parpol pada Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014.

Kelima, proses pilkada dibentuk oleh konteks lokal sebagai lingkungan strategis yang paling influensial. Di daerah tertentu seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, efek kupu-kupu (butterfly effect) Pilkada DKI Jakarta 2017 terbukti bekerja. Namun, di mayoritas daerah, model itu tak berlaku efektif. Itu artinya lokalitas masih menentukan irama dan konten politik daerah.

Anomali politik identitas

Apakah itu berarti politik identitas tak bakal efektif di Pemilu/Pilpres 2019? Di harian ini (10/1/2018), kami pernah menulis efek kupu-kupu Pilkada Jakarta 2017. Efek itu eviden di banyak tempat. Meski kalah dalam pilkada, kekuatan politik identitas sejatinya belum terkalahkan.

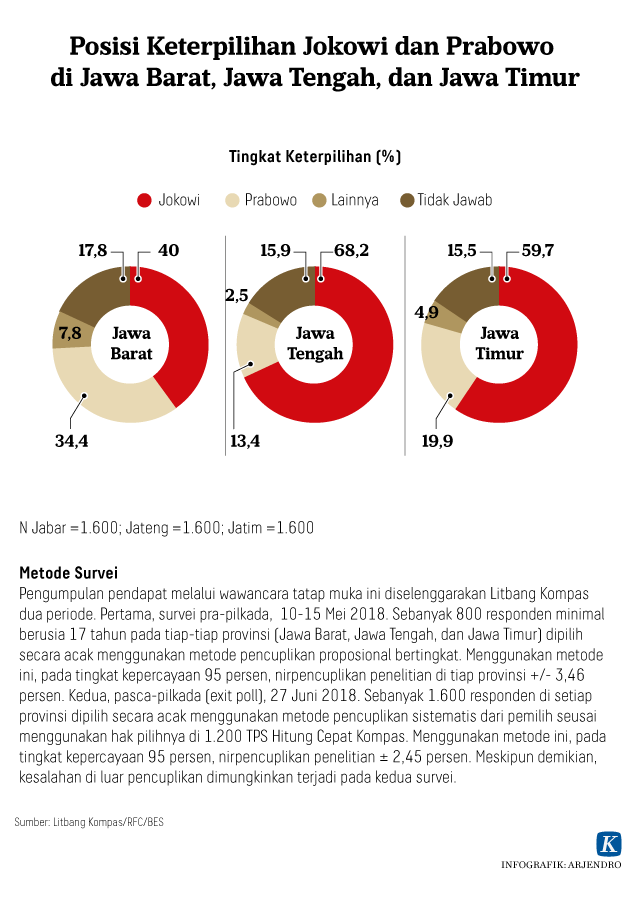

Pertarungan di lokasi strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat memperlihatkan hasil yang homogen. Upaya menyeragamkan pola kampanye dan mobilisasi politik sungguh terjadi. Keberhasilan di Jakarta tahun 2017 menggelitik syahwat para begundal untuk menguasai Indonesia. Dari aspek suara agregat, betul mereka kalah.

Namun, akumulasi suara pilkada bukan parameter akurat untuk menilai sukses/gagalnya politik identitas, melainkan potensi keberhasilan yang tersembunyi di balik kekalahan (kandidat) mereka. Inilah "anomali politik identitas".

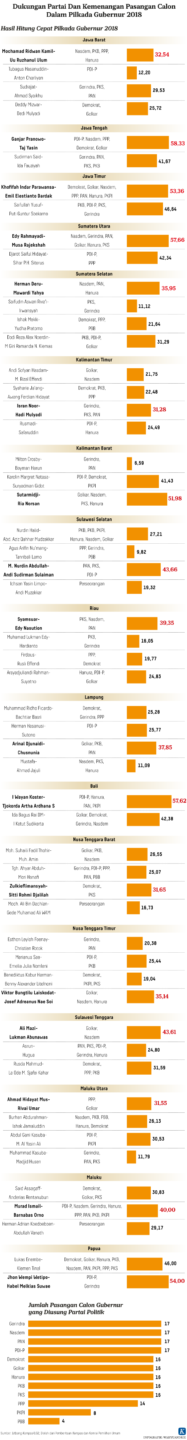

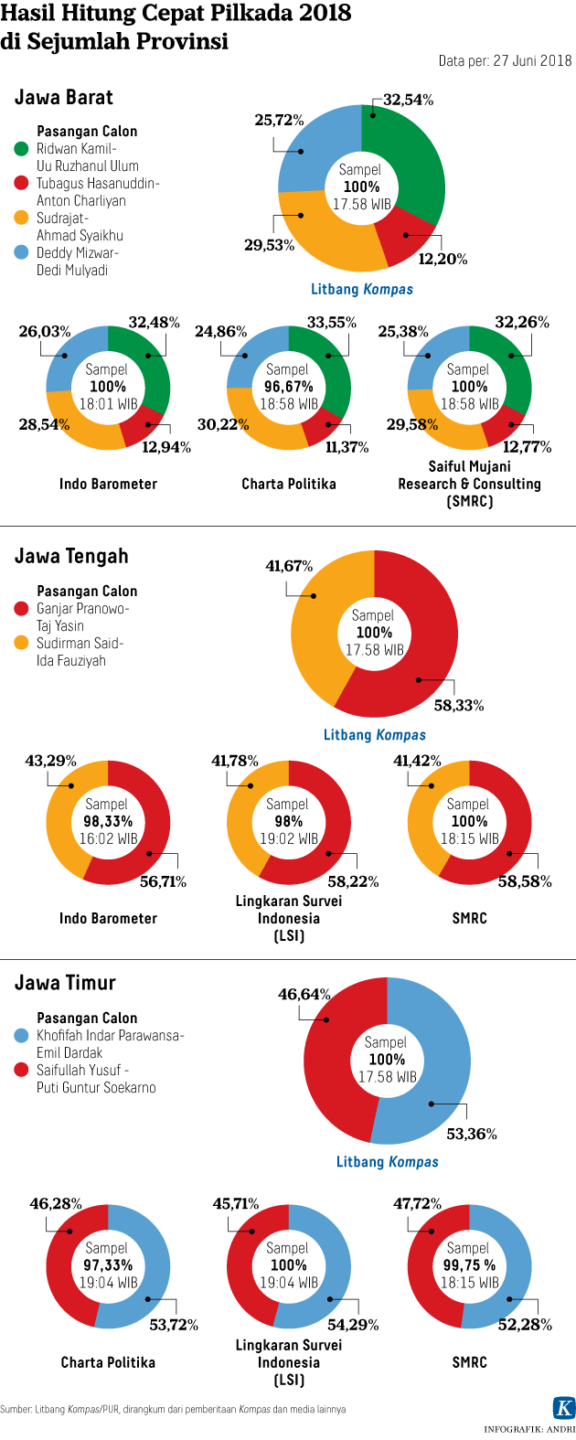

Di Jawa Barat, hitungan cepat Litbang Kompas dan sejumlah lembaga lain mengunggulkan Ridwan Kamil-Ulum di kisaran 32-33 persen, disusul oleh Sudrajat-Syaikhu di rentang 27-30 persen.

Perolehan Sudrajat-Syaikhu signifikan dan berpotensi besar memenangi pertarungan apabila sebaran suara tidak terpecah ke lumbung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (25-26 persen) dan Hasanuddin-Charliyan (11-12 persen). Maka, yang berjasa sebetulnya PDI Perjuangan, Golkar, dan Partai Demokrat yang telah membelah konstelasi dukungan pemilih parokial di Jawa Barat sehingga sentimen nasionalis tetap unggul.

Di Sumatera Utara, politik identitas terbukti menang. Khotbah di mimbar agama dan permainan simbol skriptural mengalahkan rasionalitas. Kepakan sayap kupu-kupu di Jakarta telah meniup badai di bumi Andalas. Konteksnya menjadi rumit karena manajemen multipartai Jawa Barat tidak diterapkan untuk mendorong pluralisme pilihan dalam kandidasi elektoral. Seharusnya rakyat dibiarkan rasional dan bebas dalam memilih dengan menghadirkan beragam kandidat. Maka, Djarot-Sitorus sebetulnya tidak dikalahkan Edy Rahmayadi-Musa Rajeksah, tetapi oleh skenario multipartai yang gagal menghadirkan pluralisme kandidat.

Pejalan kaki melintas di dekat spanduk yang menolak digunakannya isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk meraih simpati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di jembatan penyebrangan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (10/10/2016).

Di Kalimantan Barat terjadi pergeseran fenomena. Sepanjang 2017, isu konvensional kencang dimainkan: Melayu-Dayak, Islam dan non-Islam, pribumi-nonpribumi. Setelah penetapan pasangan calon, permainan ini melemah. Pertarungan identitas bergeser ke pertarungan sosok dan wacana. Ini implikasi dari multipartai yang berhasil merekonstruksi diskursus politik di tengah masyarakat.

Spanduk ajakan untuk menjaga pilkada tetap damai, menjaga kerukunan umat, dan menjauhi fitnah sara terpasang di Jalan Letjen S Parman, Jakarta, Senin (10/4/2017). Semua berharap Pilkada DKI akan berlangsung aman, tertib, jujur, dan adil.

Di tangan Golkar dan Nasdem, politik identitas dinetralisasi. PKS perlahan bergeser dari "kanan luar" menuju ke "tengah". Alhasil, Sutarmidji-Ria Norsan unggul atas Karolin-Suryadman yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, dan PKPI.

Di Nusa Tenggara Timur, dikotomi Katolik-Protestan yang cukup kuat di akhir 2017 sampai awal 2018 berhasil dilemahkan oleh mekanisme multipartai yang menghadirkan multikandidat. Kekalahan Beni K Harman, satu-satunya kandidat Katolik, bukanlah kekalahan agama. Paralel dengan itu, kemenangan Viktor Laiskodat bukanlah keunggulan etika Protestan, melainkan keunggulan sosok, gagasan, infrastruktur politik, dan harapan masyarakat tentang perubahan.

Demokrasi diretas

Politik identitas akan selalu seksi. Meski Jokowi berhasil memperbaiki relasinya dengan kelompok agama, hal itu tak membendung upaya politisasi SARA. Menguatnya energi kebencian dalam politik setali tiga uang dengan permainan Machiavellian yang menjadikan politik uang sebagai subkultur baru dan politik identitas sebagai langgam baru yang kejam. Mereka beroperasi di darat dan dunia maya.

Doa bersama lintas agama menjelang Pemilihan Bupati Tangerang dan wakilnya digelar Polresta Tangerang Kabupaten di Gereja Katolik Santa Odilia, Panongan, Kabupaten Tangerang, Minggu (24/6/2018). Doa bersama ini dipimpin Ketua FKUB Kabupaten yang juga Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, KH Nur Alam.

Peneliti komunikasi politik di London, Martin Moore (2018), menulis buku menarik berjudul Democracy Hacked: Political Turmoil and Information Warfare in the Digital Age. Sebagai landasan hipotetis, Moore meyakini demokrasi hari ini lagi dipermainkan. Ekosistem digital hakikatnya adalah ruang kosong yang berpotensi dimasuki berbagai motivasi, kepentingan, dan permainan. Namun, para begundal memanfaatkannya untuk memorakporandakan bangunan dan peradaban demokrasi demi uang, kekuasaan, dan kekacauan yang sulit terhindarkan.

Dunia maya bagai hutan rimba yang dihuni beragam binatang buas yang saling memangsa. Kebencian ditabur dan perikemanusiaan menjadi hambar. Menurut para ahli sosial, ini gejala post-truth society, masyarakat pascafakta. Yang penting heboh, tak peduli kebenarannya. Keresahan terhadap dinamika ini terungkap pula dalam disertasi doktoral Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan,

"Peran Intelijen Negara dalam Mendukung Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) guna Terwujudnya Keamanan Nasional" yang dipertahankan di Universitas Trisakti (25/6/2018).

Berbagai pihak termasuk di dalamnya Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Inspektur Jenderal Fakhrizal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta Pilkada serentak di empat kota yakni Padang, Padang Panjang, Pariaman, dan Sawahlunto, membubuhkan tandatangan usai acara Silaturrahmi Sumatera Barat "Basamo Mambangun Nagari" Melalui Pilkada Badunsanak Tahun 2018 di Padang, Rabu (21/2/2018).

Karya ini layak diapresiasi sebagai upaya intelektual mencegah pembajakan demokrasi dan menjamin stabilitas. Lagi pula, praksis kekuasaan di era milenial butuh penguatan pada fondasi teoretisnya untuk menunjang basis moral dari kinerja institusi intelijen dan keamanan.

Fokus kita bukan pada Pilkada 2018 sebagai pemanasan politik 2019, melainkan bagaimana membajak balik para begundal yang bermain dalam Pilkada 2018 sebagai prakondisi dan uji lapangan untuk memanfaatkan SARA sebagai modal dan peluang jangka panjang. Di atas kertas, kebanyakan mereka gugur. Namun, proses itu hakikatnya mematangkan dan menguatkan akar mereka di tengah masyarakat politik. Maka, kita dituntut untuk berpikir melampaui Pemilu 2019, yaitu bagaimana mempertahankan Pancasila pada pemilu-pemilu setelahnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar