Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan draf revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara paradigmatik, model penanganan terorisme di Indonesia pasca-pengesahan UU revisi tersebut sesungguhnya tidak berubah, yakni Indonesia tetap memilih mekanisme criminal justice system sebagai model penanganan aksi terorisme.

Hal itu dapat dilihat dari judul UU yang tidak berubah, yakni tetap menggunakan judul pemberantasan tindak pidana terorisme dan substansi pasal di dalam UU yang sebagian besar mengatur penguatan proses penegakan hukum dalam mengatasi terorisme.

Meski mekanisme penanganan terorisme menggunakan mekanisme criminal justice system, peran aktor negara lainnya tetap penting dilibatkan. Itu karena upaya menangani masalah terorisme tak mungkin dilakukan hanya oleh satu lembaga. Penanganan masalah terorisme harus dilakukan dari hulu sampai hilir, dari langkah preventif sampai koersif, dari antiterorisme hingga kontraterorisme, dan dari pendekatan soft approach hingga hard approach.

Untuk itu, pemerintah/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diharapkan dapat memformulasikan kebijakan penanggulangan terorisme yang komprehensif dengan tetap berpijak pada fungsi dan tugas setiap kelembagaan negara yang ada. Harus dihindari kemungkinan ruang terjadinya tumpang tindih kerja antarkelembagaan negara di dalam mengatasi aksi terorisme.

Karena itu, tantangan pertama pemerintah/BNPT dalam mengatasi aksi terorisme pasca-pengesahan UU Antiterorisme adalah membentuk kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme, menjalankan fungsi koordinasi, menjalankan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 43F. Selain itu, dalam aspek pencegahan, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Imigrasi, dan fungsi intelijen negara memiliki peranan yang krusial dalam melakukan kerja-kerja preventif dalam menanggulangi terorisme.

Dalam aspek penindakan, tentu aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Ruang kesalahan dalam menjalankan tugas yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM harus diminimalisasi atau ditiadakan. Apalagi di dalam UU Antiterorisme yang baru, DPR akan membentuk komisi pengawas DPR yang melibatkan masyarakat, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan terorisme (Pasal 43J).

Perpres pelibatan TNI

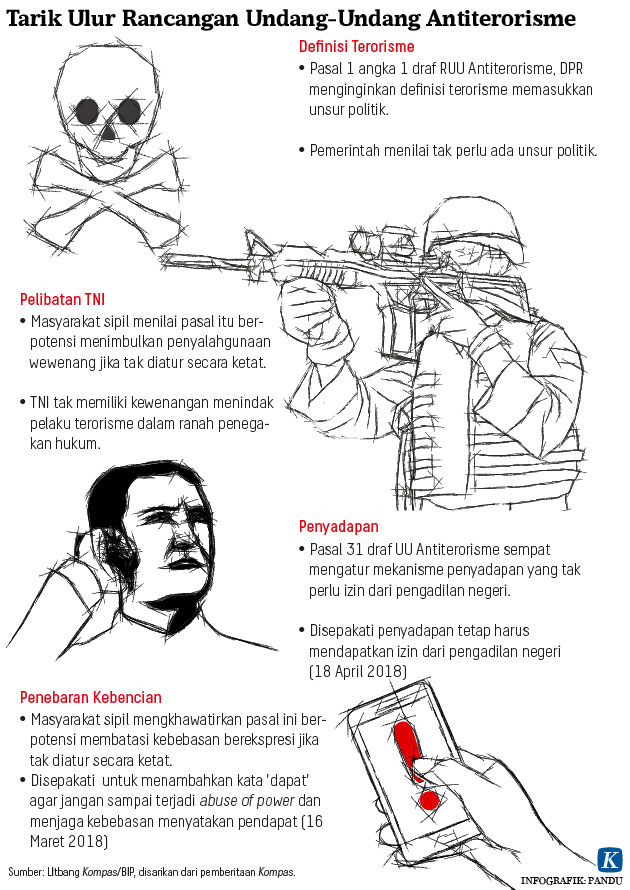

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah pasca-pengesahan undang-undang antiterorisme adalah membentuk perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai konsekuensi dimasukkannya peran TNI di dalam UU ini. Pasal 43I UU antiterorisme menyebutkan: 1) tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah merupakan bagian dari operasi militer selain perang; 2) dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI; 3) ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan presiden.

Kehadiran perpres tentang pelibatan TNI harus dimaknai sebagai bentuk aturan main bagi TNI dalam keterlibatannya mengatasi terorisme. Dengan demikian, perpres tersebut harus memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur dalam situasi apa dan dalam kondisi apa militer dapat terlibat serta hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Hal pertama yang perlu dijadikan pijakan dalam perumusan perpres adalah bahwa perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU. Karena itu, tiga aturan hukum yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perpres ialah UU TNI No 34/2004, UU Penanggulangan Keadaan Bahaya No 23/1959, dan UU tentang HAM No 39/1999.

UU TNI Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan, militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3). Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah bersama dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI No 34/2004).

Dengan demikian, prinsip pertama dalam perpres yang akan dibuat Presiden harus menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer dalam operasi militer selain perang untuk mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika sudah ada keputusan presiden. Tanpa adanya keputusan presiden, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme di dalam negeri tidak dimungkinkan.

Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme di dalam negeri dalam rangka menjaga keamanan juga perlu memperhatikan status keadaan bahaya yang di atur dalam UU No 23/1959. Mengacu pada UU itu, dalam situasi damai hingga darurat sipil, kendali keamanan dalam mengatasi ancaman yang terjadi tetap berada di bawah kendali kepolisian sehingga, jika militer dilibatkan dalam situasi itu, sifatnya mendukung kepolisian atau dikenal dengan di bawah kendali operasi kepolisian.

Namun, jika eskalasi ancaman terhadap keamanan meningkat dan mengganggu kedaulatan negara dan kemudian Presiden menetapkan status keadaan darurat militer, posisi militer berada di depan menjadi leading sector yang mengatasi ancaman terhadap keamanan, semisal masalah terorisme. Dalam situasi darurat militer itu, posisi kepolisian sifatnya mendukung militer.

Dalam konteks itu, perpres pelibatan militer yang akan menata aturan main untuk TNI perlu secara tegas menegaskan bahwa dalam situasi damai (tertib sipil) hingga darurat sipil, pelibatan TNI fungsinya mendukung kepolisian dan berada di bawah kendali operasi kepolisian. Namun, jika dalam kondisi darurat militer, posisi militer menjadi leading sector dan kepolisian membantu militer.

Sebagai bagian dari operasi militer selain perang, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme di dalam negeri merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tidak bisa lagi mengatasi ancaman terorisme, bersifat sementara dan pelibatan itu harus atas perintah otoritas politik (civilian supremacy). Akuntabilitas hukum dalam menjalankan operasi mengatasi terorisme juga harus jelas, yakni baik itu polisi maupun TNI perlu tunduk pada mekanisme peradilan umum perihal tanggung jawab hukumnya jika suatu saat terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Secara prinsip, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, khususnya terkait dengan peran internal militer, tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer ini melupakan raison d'être militer itu sendiri (Samuel Huntington, New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tidak tepat secara kontekstual juga dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, di mana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme militer. (Dewi Fortuna Anwar, "Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer", dalam Ikrar Nusa Bhakti, Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di Era Transisi Demokrasi (Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001).

Aturan main tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang akan diatur dalam perpres perlu di bentuk secara benar dan tepat. Pengaturan yang keliru tidak hanya berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum, tetapi juga bisa menjadi kontraproduktif dalam mengatasi terorisme itu sendiri. Karena itu, pengaturan ini tak boleh bertentangan dengan UU dan harus tetap sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Al Araf Direktur Imparsial, Ketua Bidang Ikadin

Kompas, 10 Juli 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar