Apa yang serta- merta muncul di pikiran awam ketika mendengar kata "nuklir"? Ya, perang dan senjata.

Wajar saja karena sejak bom atom dijatuhkan pertama kali di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II, tertanam dalam memori kolektif masyarakat dunia bahwa atom/nuklir itu adalah senjata pemusnah massal.

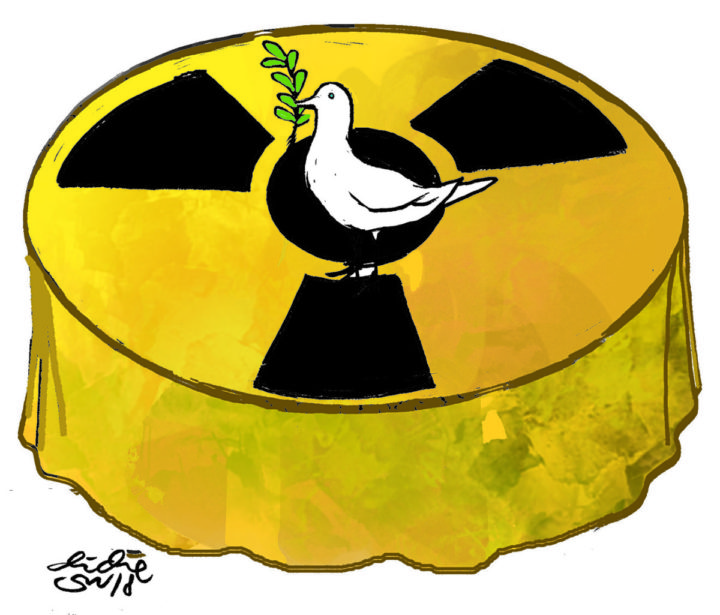

Nuklir adalah horor dan kematian. Dengan kecanggihan teknologi, nuklir dapat dikembangkan jadi senjata sangat mematikan dalam skala luas. Sebaliknya, dengan kecanggihan teknologi juga, nuklir dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Karena perannya bak pedang bermata dua, nuklir menjadi salah satu isu menonjol dalam diplomasi dan politik luar negeri.

Diplomasi nuklir jadi perhatian baik negara maju maupun berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, pemerintahan Joko Widodo menempatkan diplomasi dalam takaran manfaat konkret yang dapat diberikan kepada rakyat. Pertanyaan kunci dalam diplomasi Jokowi adalah manfaat apa yang dapat dinikmati rakyat? Hakikatnya, itulah diplomasi membumi: diplomasi yang memberi manfaat bagi rakyat.

Trio poros, tiga pilar

Seturut dengan mantra "manfaat bagi rakyat", menjadi pertanyaan: bagaimana diplomasi nuklir—yang selama ini dipersepsikan hanya terkait perang dan senjata—bisa memberi manfaat untuk rakyat? Dihadapkan pada tuntutan seperti itu, upaya membumikan diplomasi nuklir menjadi penting.

Pelaksanaan diplomasi nuklir selama ini terdistribusi di tiga forum dunia, yang sering dirujuk sebagai trio poros diplomasi multilateral, yaitu PBB New York (Amerika Serikat), PBB Geneva (Swiss), dan PBB/IAEA (International Atomic Energy Agency) di Vienna (Austria). Berbeda dengan mandat PBB di New York dan Geneva, yang membahas isu nuklir lebih dalam konteks keamanan internasional dan perlucutan senjata, mandat IAEA lebih pada mempromosikan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Pelaksanaan diplomasi nuklir tidak mudah karena terkait langsung dengan keamanan negara. Tantangan terhadap diplomasi nuklir justru, pertama-tama, bersumber dari perjanjian internasional tentang nuklir sendiri. Banyak pihak menilai perjanjian internasional tentang nuklir banyak kekurangannya. Namun, justru dari kekurangannya itu upaya membumikan diplomasi nuklir dapat dikembangkan.

Ambil contoh Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT). Perjanjian yang disepakati pada 1968 (mulai berlaku 1970) itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan internasional dengan cara membatasi kepemilikan senjata nuklir oleh negara anggota. Dilihat dari substansinya, NPT memuat tiga pilar utama, yaitu perlucutan senjata nuklir, pembatasan pengembangan senjata nuklir, dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Sebenarnya substansi yang tercakup dalam tiga pilar itu adalah manifestasi dari hasil tawar-menawar antara negara nuklir dan non- nuklir pada dekade 1960-an.

Pada intinya, kesepakatan induk NPT mencakup tiga hal: negara nuklir (saat itu terdiri atas lima negara pemegang hak veto PBB: AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan China) bersedia mengurangi senjata nuklirnya; negara non-nuklir tidak berupaya memiliki senjata nuklir; dan semua negara dapat mengakses teknologi nuklir untuk tujuan damai. Secara tekstual perjanjian ini menjanjikan tatanan dunia yang damai tanpa senjata nuklir.

Banyak pihak menyodorkan argumentasi, jika sampai saat ini dunia tak lagi didera bom atom/ nuklir, itu karena NPT. Pada 1960-an analis memperkirakan sampai akhir abad ke-20 setidaknya ada 20-30 negara lagi yang memiliki senjata nuklir selain lima negara nuklir yang ada saat itu. Namun, nyatanya, sampai dekade ke-2 abad ke-21, negara yang memiliki senjata nuklir hanya bertambah empat: India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara (Fred Kaplan, The Real Nuclear Option, Slate Group, 2005).

Lambannya pertambahan jumlah negara nuklir ini dinilai oleh analis sebagai keberhasilan NPT. Bisa jadi benar jika ditakar dari jumlah pertambahan negara nuklir. Namun jika dilihat dari pemenuhan komitmen atas klausul-klausul perjanjian, sulit menyebut NPT berhasil.

NPT boleh saja menguntai kata indah penuh janji menata dunia damai tanpa nuklir, tetapi implementasinya tetaplah bergantung pada tarik-menarik kepentingan politik antara negara pemegang hak veto PBB/negara maju dan negara berkembang, antara negara nuklir dan negara non-nuklir. Justru karena tarik- menarik kepentingan ini NPT sejak kelahirannya sudah mengindikasikan adanya diskriminasi dan ketidakseimbangan dalam posisi tawarnya. Di sinilah letak kelemahan, sekaligus sumber kegagalan NPT.

Sikap diskriminatif terlihat dalam kategorisasi negara anggota dalam perjanjian itu: negara nuklir dan negara non-nuklir. Pembedaan ini saja sudah memungkinkan perlakuan yang berbeda terhadap kedua kelompok negara itu dalam hak dan kewajiban terkait perlucutan dan pengembangan senjata nuklir.

Terkait isu pengembangan senjata nuklir, NPT mengatur negara non-nuklir tidak boleh menerima, memproduksi, atau memperoleh senjata nuklir. Jika mereka lakukan itu, instalasi nuklir mereka harus diinspeksi oleh IAEA. Berbeda dengan kewajiban negara nuklir dalam hal perlucutan senjata. NPT menetapkan, untuk mengurangi jumlah senjata nuklir dalam rangka menghentikan perlombaan senjata, negara nuklir harus "pursue negotiation in good faith" (melakukan negosiasi dengan niat baik). Ini artinya perlucutan senjata yang mereka miliki tidak otomatis, tetapi harus melalui negosiasi yang berlandaskan "niat baik".

Idiom niat baik dalam dunia diplomasi bisa bermakna "sukarela". Negara non-nuklir, jika ingin membangun instalasi nuklir, harus diinspeksi oleh IAEA. Sementara negara nuklir, jika ingin mengurangi senjatanya, tak harus diinspeksi oleh IAEA, tetapi oleh lembaga internasional lain. Ketiadaan akses IAEA untuk inspeksi di negara nuklir memunculkan masalah ketakseimbangan dalam proliferasi nuklir horizontal (bantuan teknologi nuklir kepada negara non-nuklir) dan proliferasi vertikal (peningkatan kemampuan teknologi di negara nuklir). Jika IAEA tidak mempunyai akses ke negara nuklir, sulit bagi lembaga ini mengetahui apa yang sedang dikembangkan oleh negara nuklir terkait teknologi senjatanya. Di sini jelas terlihat adanya perlakuan diskriminatif dan tidak seimbang antara negara nuklir dan non-nuklir.

Karakter NPT yang diskriminatif dan tidak seimbang ini kerap dituding sebagai penyebab lambannya pengurangan senjata nuklir dunia. Menurut laporan lembaga kajian perlucutan senjata (Reaching Critical Will, 2015), program NPT di bidang perlucutan senjata menunjukkan kinerja rendah. Hingga Maret 2015, dari 22 rencana aksi terkait perlucutan senjata, hanya lima yang terlaksana.

Posisi tawar yang tidak seimbang dan diskriminatif dalam NPT ini sejatinya representasi konstelasi politik masa itu, di mana baru lima negara yang memiliki senjata nuklir dan mereka adalah pemegang hak veto di PBB. Mereka punya posisi tawar yang lebih baik sehingga mudah untuk memengaruhi proses negosiasi yang menguntungkan posisi mereka. Itulah realitas politik saat itu. Dalam diplomasi nuklir, konstelasi itu masih berlaku sampai saat ini, entah sampai kapan. Di tengah situasi politik internasional tak berimbang seperti ini, tuntutan agar negara nuklir melucuti dirinya sendiri seolah membentur tembok.

Program kerja sama

Dihadapkan pada situasi seperti itu, apa yang mesti dilakukan oleh negara non-nuklir seperti Indonesia? Tak ada lain, negara non-nuklir harus bersikap realistis. Indonesia harus sedapat mungkin memanfaatkan program-program konkret yang disediakan IAEA, terutama nuklir untuk tujuan damai. Data IAEA menunjukkan, anggaran untuk program kerja sama teknik, baik yang berasal dari anggaran rutin maupun kontribusi sukarela, menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, dari 23,5 juta euro pada 2014 meningkat menjadi 25,5 juta euro pada 2018.

Daripada berkutat mempertanyakan berapa banyak hulu ledak nuklir dimusnahkan oleh negara nuklir, lebih baik negara non-nuklir seperti Indonesia memanfaatkan program kerja sama teknik untuk aplikasi nuklir yang disediakan oleh IAEA. Bantuan teknik nuklir sudah dimanfaatkan secara konkret oleh Indonesia di sektor pertanian/pangan (varietas padi unggul, kedelai, sorgum, anti-hama wereng), peternakan (reproduksi, inseminasi, dan pakan ternak), perikanan (pengawetan produk ikan/laut), kesehatan (radioterapi untuk kanker dan ginjal, pengurangan populasi nyamuk demam berdarah) dan lingkungan hidup (monitoring pencemaran udara dan air laut).

Dihitung dari nilainya, manfaat yang diperoleh dari bantuan teknik nuklir IAEA di berbagai bidang ini sembilan kali lipat daripada kontribusi tahunan Indonesia. Jika ingin membumikan diplomasi nuklir, dalam arti memberi manfaat konkret bagi rakyat, pemanfaatan bantuan teknik nuklir ini harus diprioritaskan. Memanfaatkan semaksimal mungkin kerja sama teknik nuklir yang bermanfaat bagi rakyat, kunci dalam upaya membumikan diplomasi nuklir.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar