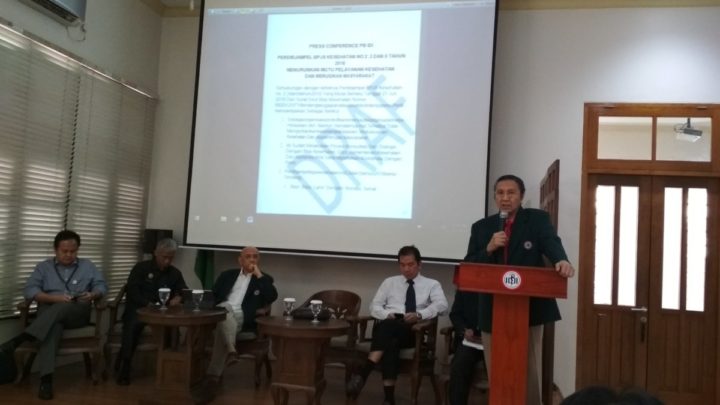

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Ilham Oetama Marsis (berdiri) memberikan keterangan pers terkait keberatanorganisasi profesi kesehatan terhadap tiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Di depan RSUD Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, beberapa waktu lalu terpampang spanduk yang dapat membuat kita trenyuh melihatnya. Di situ tertulis: "BPJS Nunggak Bayar 13,4 M ke RSUD Wates. Namun DEMI RAKYAT Kami Tetap Melayani dengan Ikhlas Sepenuh Hati".

Dari dua untaian kalimat itu dapat kita pahami bagaimana kesulitan yang dihadapi petugas kesehatan dengan sistem yang ada. Seorang dokter pernah bercerita, katanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mematok pembiayaan sebelum selesai pengobatan pasien. Misalnya apabila ada sakit A, biayanya B, mau kurang atau lebih biayanya tetap B.

Karena dituntut harus sesuai paket hemat, kadang dokter terpaksa menggunakan obat atau teknik operasi zaman dulu yang sebenarnya kemunduran bagi ilmu kedokteran. Namun, yang penting paket cukup, pasien selamat. Ada joke sesama dokter, ketika mengobati pasien BPJS, mereka tak lagi menanyakan pengobatan berdasarkan jurnal atau buku apa, tetapi berdasarkan paket BPJS apa sehingga dirasa perlu memasukkan pelajaran paket BPJS ini dalam kurikulum mata pelajaran Ilmu Kedokteran (Muhammad Sakti, 2018).

Soal tunggakan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengakui, untuk rumah sakit badan layanan umum pemerintah, utang BPJS Kesehatan mencapai Rp 1 triliun. Seiring dengan itu, berkembang pula opsi untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit yang dideritanya, mulai dari menaikkan iuran kepesertaan, penguatan peran pemerintah daerah lewat 10 persen anggaran kesehatan daerah, hingga meningkatkan cukai rokok—sebagai produk yang dinilai membawa beban eksternalitas yang tinggi atas kebanyakan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Penulis punya beberapa catatan untuk melihat fenomena tersebut. Pertama, defisit yang terjadi karena ketidakcocokan antara iuran dan klaim jaminan kesehatan nasional secara aktuaria belum tentu menggambarkan BPJS Kesehatan menderita kerugian. Potensi defisit memang selalu ada selama besaran iuran kepesertaan belum mencapai angka ideal.

Pertimbangan menurunkan besaran iuran tentu karena kelesuan ekonomi masyarakat. Namun, antara pengeluaran dan pendapatan itu per akhir tahun surplus. Sebab, pendapatan itu bukan semata-mata iuran. Ada hasil investasi, kemudian ada pula komitmen pemerintah memberikan alokasi dana tambahan. Yang terakhir ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat hidup sehat—sebagai kebutuhan dasar yang mana menjadi tanggung jawab negara.

Pada 2015, BPJS Kesehatan surplus dana tunai sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut naik apabila dibanding kas dan bank pada akhir 2014 yang mencapai Rp 494,11 miliar. Adapun pada 2016, BPJS Kesehatan melaporkan pendapatan iuran sebesar Rp 67,4 triliun. Sementara realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp 67,2 triliun (Kompas, 23/5/2017). Dari data ini, kita pun tentu dapat melihat surplus yang ada.

Sementara data BPJS menunjukkan defisit yang makin meningkat tiap tahunnya. Pada 2015 BPJS defisit Rp 5,7 triliun, pada 2016 defisit Rp 9,7 triliun, dan pada 2017 mencapai Rp 10 triliun. Padahal, tingkat kepatuhan masyarakat membayar iuran BPJS sudah mencapai 95 persen (Muhammad Sakti, 2018).

Soal pendapatan iuran yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BPJS Kesehatan, hal itu bukan serta-merta menunjukkan pengeluaran yang ditimbulkan oleh pelayanan kesehatan yang di jamin oleh sistem ini. Sayangnya, data yang berkembang masih tumpang tindih sehingga sulit untuk melihatnya dengan lebih jernih. Di samping itu juga tak tampak pemberitaan perihal perhitungan sumber pendapatan lain yang diterima BPJS Kesehatan selain dari iuran.

Sebab, dalam UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS juga diberi wewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Tentu ini memiliki risiko, tetapi jarang diungkap data aspek likuiditas ataupun hasil dari investasi yang dilakukan BPJS tersebut. Logikanya, apabila BPJS sukses melakukan investasi jangka pendek ataupun jangka panjang, lembaga ini tentu akan mandiri secara finansial dan tak lagi mengeluhkan defisit.

Kedua, soal ketidakcocokan yang terjadi itu perlu juga kita pertanyakan perihal kesahihan data yang dikelola BPJS Kesehatan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, ada 61 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak sahih.

Secara rinci, temuan BPK itu menggambarkan 522.000 duplikasi data kepesertaan terjadi; 36 juta data kepesertaan tidak dilengkapi nomor induk kependudukan; 81 data kepesertaan tidak bernama; 800.000 tidak beralamat; 7.635 data kepesertaan tidak dilengkapi tanggal lahir; 1.076.337 data kepesertaan tidak jelas kapan tanggal waktu terdaftarnya sebagai peserta BPJS Kesehatan; 389.170 anomali daftar kepesertaan lain, dan 22 jutaan lebih kepesertaan tidak aktif.

BPK menilai, data peserta BPJS Kesehatan juga tak sinkron dengan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan data Badan Pusat Statistik. Akibatnya, sekitar 1,4 juta peserta tidak memperoleh manfaat dari program jaminan kesehatan nasional. Melihat kenyataan ini, bagaimana menafikan invaliditas dan tumpang tindih data tersebut di atas sehingga tidak berdampak pada kesehatan keuangan kelembagaan BPJS Kesehatan itu sendiri?

Menempatkan kata "sosial" pada program jaminan kesehatan ini memang merupakan tanggung jawab yang besar bagi negara. Akan tetapi, selama ada tendensi pasar, kata sosial tersebut bakal sulit menemukan ujudnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar