Wacana yang terdapat dalam fikih (yurisprudensi Islam) klasik (turats) tentang empat kategori "kafir", yaitu harbi (diperangi), dzimmi (dilindungi), mu'ahhad (terikat perjanjian damai), dan musta'min (diberi suaka), sesungguhnya merupakan derivat dari asumsi adanya satu negara Islam (daulah Islamiyah) universal. Negara Islam dimaksud meliputi seluruh wilayah berpenduduk Muslim dan mengikat segenap umat Islam di bawah satu sistem politik atau penguasa tunggal yang berfungsi untuk mengonsolidasikan seluruh umat Islam menghadapi ancaman—aktual ataupun potensial—dari pihak non-Islam.

Jelas bahwa kategorisasi itu dilatari nalar "kesiagaan" menghadapi konflik. Kemudian menjadi penentu status kewargaan dan kedudukan yang bersangkutan (kafir) di hadapan negara dan kesatuan umat Islam sebagai konstituen "pemilik" negara.

Bahtsul masail maudlu'iyyah (pembahasan masalah-masalah tematik) dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar Patroman, 27 Februari-1 Maret 2019, telah membuktikan bahwa kategorisasi itu tidak relevan bagi negara-bangsa. Wacana fikih klasik di atas lahir bersesuaian dengan konteks realitas kesejarahan pada zamannya, yaitu realitas sistemik dari peradaban umat manusia pada masa itu. Kini kita menghadapi realitas peradaban yang secara fundamental sama sekali berbeda. Perubahan-perubahan mendasar pada format peradaban telah terjadi.

Empat fenomena besar

Sebagaimana dinyatakan di dalam Manifesto Nusantara yang telah diumumkan oleh Gerakan Pemuda Ansor di Yogyakarta, 25 Oktober 2018, paling tidak ada empat fenomena perubahan besar yang mewarnai lahirnya format peradaban baru pada masa kini.

Pertama, perubahan tatanan politik internasional. Pada masa lalu, hampir setiap negara atau kerajaan menyandang identitas agama. Pada masa kini, sebagian besar negara-negara yang ada telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional.

Selain itu, pada masa lalu tak ada rezim perbatasan antarnegara sehingga hubungan antarnegara berlangsung senantiasa dalam kerangka interaksi militer. Bahkan, negara-negara yang secara geografis bersandingan satu dengan lain cenderung terjebak dalam perang abadi di garis batas jangkauan militer masing-masing. Saat ini, dengan adanya rezim internasional, yaitu PBB, maka perbatasan antarnegara jauh lebih terjamin kemapanannya sebagai batas- batas kedaulatan masing-masing.

Kedua, perubahan demografi dan prinsip kewargaan. Migrasi mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara sehingga—pada masa kini—kita mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan. Dalam hal ini termasuk tumbuhnya komunitas Muslim dalam jumlah yang signifikan di kawasan-kawasan yang pada masa lalu hanya memiliki penduduk non-Muslim saja, seperti di Eropa, Amerika, dan kawasan-kawasan lain.

Pada masa lalu, karena setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraan didasarkan pula atas identitas agama dari penduduknya dan supremasi agama penguasa dijadikan landasan penilaian. Penduduk yang memeluk agama berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi atau sekurang-kurangnya diberi status sebagai warga kelas dua. Pada masa kini, dengan dilepaskannya identitas agama, maka negara menoleransi keragaman identitas agama di antara warganya.

Ketiga, perubahan dalam standar norma-norma ('urf). Praktik-praktik mengabaikan sebagian hak-hak kemanusiaan yang pada masa lalu ditoleransi, seperti perbudakan, penjajahan antarbangsa, persekusi, dan diskriminasi atas minoritas, kini secara umum dipandang sebagai kejahatan menurut standar norma-norma keadaban.

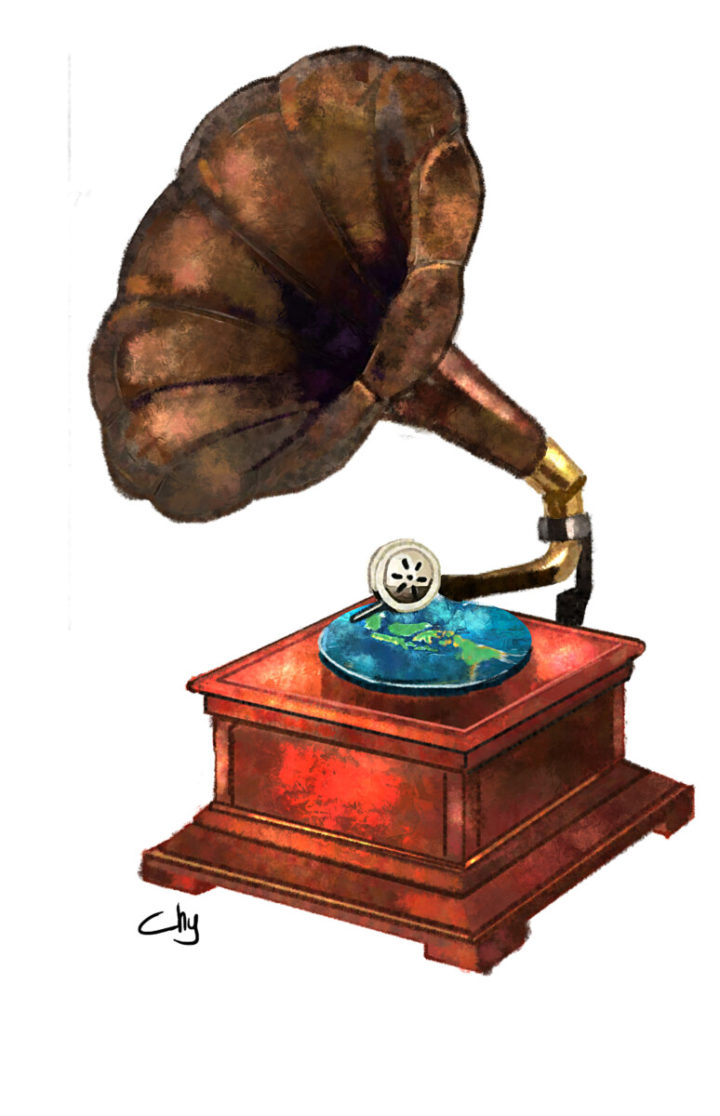

Keempat, fenomena globalisasi. Globalisasi yang didorong oleh interaksi-interaksi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menjadikan batas-batas fisik, yaitu batas-batas geografis, ataupun batas-batas politik antarbangsa semakin kurang relevan dalam dinamika sosial. Perkembangan teknologi juga telah secara dramatis menjembatani jarak fisik sehingga setiap peristiwa yang terjadi di mana pun berpotensi memicu rangkaian konsekuensi-konsekuensi global.

Dinamika global

Dunia masa kini adalah satu kampung besar yang melebur menjadi peradaban tunggal. Tak ada satu wilayah pun yang dapat diisolasi. Ketika di suatu negara—yang mengklaim identitas Islam—non-Muslim didiskriminasi atas nama norma fikih klasik, reaksi akan serta-merta datang dari masyarakat non-Muslim seluruh dunia, sangat mungkin diiringi pembalasan. Dapat dibayangkan akibat berantainya akan membawa dunia ke arah konflik semesta tanpa masa depan selain keruntuhan peradaban seluruhnya.

Pejabat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftahul Ahyar menyerukan rekontekstualisasi pandangan- pandangan fikih yang tidak lagi selaras dengan konteks realitas. Umat Islam, di mana pun berada, tidak selayaknya mengasingkan diri, mencurigai, apalagi memusuhi warga masyarakat dunia lainnya. Keselamatan peradaban dunia bergantung pada kemampuan masyarakat global dengan segala ragamnya berintegrasi secara harmonis. Dengan dinamika global yang diwarnai ancaman konflik di mana-mana, sudah saatnya "Bhinneka Tunggal Ika" dijadikan norma pergaulan seluruh umat manusia dan landasan peradaban dunia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar