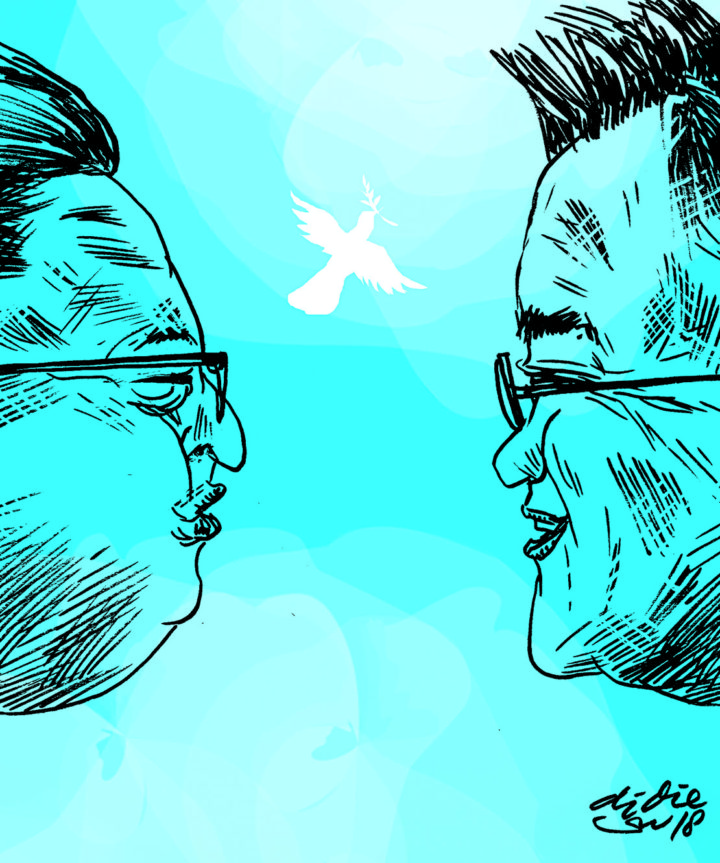

Jumat, 27 April 2018, telah dicatat sebagai babak sejarah yang baru di Semenanjung Korea. Pada hari itu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertemu secara langsung di zona demiliterisasi Panmunjom.

Mereka menyepakati Deklarasi Panmunjom yang secara efektif akan mengakhiri Perang Korea (kedua negara sesungguhnya berada dalam situasi gencatan senjata sejak 1953). Sebuah bagian utama dari deklarasi tersebut menunjukkan komitmen pada "denuklirisasi (Korea Utara) secara penuh".

Kejutan diplomatik

Pertemuan dengan Moon merupakan rangkaian dari "kejutan diplomatik" yang dilancarkan Kim. Dikenal sebagai pemimpin yang tak kenal kompromi, Kim menjalankan politik luar negeri yang lebih "bijaksana" dalam beberapa bulan terakhir.

Dimulai dari mengirimkan adiknya, Kim Yo Jong, ke upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, menerima kunjungan beberapa petinggi pertahanan Korea Selatan, mengunjungi Beijing atas undangan Presiden Xi Jinping, menerima kunjungan Direktur CIA Mike Pompeo, hingga berjabatan tangan dengan Moon dan menginjakkan kaki di wilayah Korea Selatan. Puncaknya, sebagaimana diberitakan media, adalah rencana pertemuan Kim dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Mei 2018.

Kemampuan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir telah membuat takut dan khawatir banyak negara. Stabilitas keamanan kawasan telah lama "disandera" oleh Korea Utara, yang ditunjukkan antara lain dengan beberapa kali uji coba nuklir dan keengganan Kim kembali bergabung dalam Pembicaraan Enam Pihak, sebuah mekanisme multilateral yang mencoba untuk menyelesaikan krisis nuklir di kawasan.

Saling ancam antara Korea Utara dan AS, kekhawatiran Seoul dan Tokyo akan berpotensi serangan senjata nuklir dari Pyongyang, dan kebimbangan China untuk memainkan peran yang lebih substansial membuat dinamika keamanan di Asia Timur mendapatkan perhatian luas dari masyarakat internasional.

Tidak jelas apa yang membuat Kim mengubah sikapnya, dari keras dan tak mau tunduk pada tekanan (khususnya AS) menjadi akomodatif dan bersedia untuk berunding. Sebuah analisis kepribadian yang mendalam mungkin bisa memberikan jawaban atas perubahan tersebut.

Pergolakan politik internal dan gejolak yang menyertainya di tengah-tengah masyarakat Korea Utara bisa juga jadi alasan, meski tak mudah untuk mengonfirmasi hal ini, mengingat sistem politik negeri itu yang tertutup. Dalam konteks sistem internasional, Kim mungkin juga merasa bahwa China sudah meninggalkan dia, tidak lagi memberikan bantuan dan dukungan yang diharapkan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, ayah Kim, yaitu Kim Jong Il, pernah bertemu dengan dua presiden Korsel, Kim Dae-jung (2000) dan Roh Moo-hyun (2007), tetapi tak ada hasil yang berarti berkenaan dengan penyelesaian konflik kedua negara. Dalam hal reunifikasi, perbedaan posisi kedua negara jelas jadi hambatan mendasar yang sangat sulit dibereskan: Selatan menghendaki, tetapi Utara menolak. Oleh karena itu, pertemuan Kim dan Moon dapat dibaca sebagai kemajuan penting dalam proses reunifikasi.

Ada upaya untuk menyamakan pendapat, dan itu langkah yang baik untuk menyelesaikan konflik. Meski demikian, terlalu dini untuk mengatakan Korea Utara akan segera sepenuhnya setuju dengan reunifikasi, terlebih jika dalam proses itu Korea Selatan menekankan syarat-syarat tertentu yang lebih mengedepankan kepentingannya. Korea Utara pasti juga menghendaki tujuan-tujuannya dapat dipenuhi, khususnya dalam konteks ekonomi dan keamanan.

Perlu dikritisi

Pertemuan bersejarah di Panmunjom itu harus dilihat dengan lebih kritis. Betul bahwa ia merupakan salah satu episode penting dalam politik internasional kontemporer, tetapi mungkin tak tepat apabila kita berargumen bahwa perdamaian akan segera muncul di Semenanjung Korea. Silang kepentingan antar-aktor di kawasan tetap berpotensi menjadikan Semenanjung Korea salah satu "titik panas" keamanan internasional.

Korea Selatan bisa jadi akan memikul "ongkos ekonomi" yang sangat besar untuk reunifikasi, sementara Korea Utara tentu tak menginginkan kemampuan senjata nuklirnya menjadi sia-sia. AS akan tetap mendesakkan kepentingan dan pengaruhnya di wilayah ini, bersaing dengan China yang semakin menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Rusia, yang juga berkepentingan dengan situasi di Semenanjung Korea, tentu juga tidak akan tinggal diam dalam merespons perkembangan mutakhir ini.

Di samping para aktor utama di atas, negara-negara lain juga tentu memperhatikan dengan saksama kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menyusul pertemuan Kim dan Moon. Negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, secara tidak langsung juga bisa terkena dampak dari lanjutan pertemuan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu merespons perkembangan di Semenanjung Korea dengan hati-hati dan bijaksana. Dengan tetap mengedepankan pendekatan diplomasi dan kerja sama, Indonesia harus siap jika diminta berkontribusi lebih banyak bagi upaya penciptaan perdamaian di kawasan.

Realisme politik internasional mengajarkan kepada satu negara untuk tidak memercayai negara yang lain demi mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, pertemuan Kim dan Moon tidak secara otomatis mengarah pada peredaan ketegangan, apatah lagi perdamaian di Semenanjung.

Pesimisme jadi kata kunci di sini. Meski demikian, di sisi lain pertemuan tersebut (dan kelak pertemuan Kim dan Trump) menunjukkan bahwa kesamaan kepentingan bisa mendorong para pemimpin negara untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang tereskalasi. Inilah pandangan kaum liberal dalam politik internasional, yang senantiasa optimistis terhadap dunia yang (bisa) aman dan damai.

Pertemuan Kim dan Moon akan membuat dinamika keamanan kawasan semakin menarik untuk didiskusikan. Situasi konflik di Semenanjung Korea tampaknya masih harus menapaki jalan panjang untuk bisa diselesaikan melalui cara yang memuaskan kepentingan banyak aktor. Dunia masih menanti dengan cemas apa yang kemudian akan dilakukan Kim dengan senjata nuklirnya.

Nur Rachmat Yuliantoro Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar