Tentu saja puasa tidak hanya mengajarkan keterampilan menahan lapar dan dahaga sepanjang siang. Imperatif moralitasnya melampaui itu. Puasa sejatinya menginjeksikan kesadaran sublim perasaan empatik dan kelembutan jiwa.

Puasa menyegarkan ingatan tentang pentingnya mengembalikan agama kepada khitahnya: menebar kasih sayang. Puasa sebagai akar religiositas di mana fungsi profetik rahmatan lil alamin diharapkan mekar untuk kebaikan bersama.

Dengan berpuasa diharapkan kohesivitas sosial tumbuh. Solidaritas dan gotong royong menemukan lagi jangkar imannya yang kokoh.

Ratusan warga dan tokoh lintas agama serta penghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas menggelar doa bersama dan menyerukan perdamaian, Minggu (13/5/2018) di Alun-Alun Purwokerto. Mereka mengecam aksi pengeboman gereja dan mengutuk terorisme.

Tema ini relevan kita aktifkan justru di tengah situasi kebangsaan yang akhir-akhir ini dikotori kaum teroris yang mengatasnamakan agama, akan tetapi perilakunya berbanding terbalik dengan ajaran suci agama. Kejadian di Markas Komando Brimob, yang menewaskan lima polisi dan bom di tiga gereja di Surabaya yang merenggut 28 nyawa dan melukai puluhan lainnya memberikan alarm bahwa terorisme bukan isapan belaka tetapi sudah berada di depan pintu halaman rumah kita, di pelataran terdepan bangsa.

Terorisme bukan drama, apalagi rekayasa, akan tetapi nyata dan setiap saat siap meledakkan bom rakitannya di depan siapa pun yang dianggap kafir dan menghalangi fantasi primitif politik arkaiknya. Tragisnya, pemicunya tidak hanya dilakukan laki-laki dewasa, tetapi melibatkan perempuan dan bahkan anak kecil.

Agama waham

Agama yang otentik tidak pernah mengajarkan kekerasan, baik fisik ataupun simbolik. Kepalsuan dan kesahihan sebuah keyakinan bisa dirujuk dari indikator utamanya apakah keyakinan itu menggemakan risalah ketenteraman, damai kasih, perkawanan, atau malah kebalikannya. Sudah cukup dikatakan agama itu palsu ketika yang ditanamkan pada jemaahnya adalah kebencian dan seruan pembunuhan terhadap yang tak sehaluan. Yang terakhir ini sesungguhnya bukan agama, tetapi delusi atau waham: agama seolah- olah.

Inilah yang dikritik keras Richrad Dawkins, dalam The God Delusion, bahwa waham itu gejala penyakit yang diderita secara personal, tetapi apabila menimpa banyak orang maka dinamakan "agama".

Terorisme hampir dapat dipastikan selalu bermula dari puritanisme. Berawal dari penafsiran keagamaan bipolar, hitam putih, dan pendakuan membabi-buta atas faham yang dianutnya. Mereka menautkan teologinya pada teks-teks keagamaan atau fikih Abad Pertengahan yang dimaknai secara serampangan.

Sisa terbesarnya: obsesi merebut kekuasaan politik bukan untuk tujuan sakral membangun kerajaan ilahiah di muka bumi, akan tetapi memburu tahta dan motif profan kebendaan.

Warga lintas agama dari beragam profesi dan latar belakang mengikuti aksi solidaritas #KamiBersamaPOLRI di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018) malam.

Negara Islam Irak Suriah (NIIS/ISIS) adalah contoh paling telanjang bagaimana agama dibajak untuk tunduk pada hasrat degil kekuasaan, pada trayek politik duniawi semata. Bahkan kalau perlu mereka bikin fikihnya juga. Tujuannya tak lain agar orang yang bergabung di dalamnya merasa nyaman karena ada legitimasi keagamaannya. Fikih dima (fikih darah) seperti ditulis ideolog NIIS Abu Abdullah al-Muhajir adalah referensi para teroris dalam menjalankan aksi-aksi biadabnya. Ideologi di balik fikih dima adalah memilih hidup atau berjuang sampai mati daripada menyerah kepada musuh.

Seperti diteliti AE Priyono (2018), kitab setebal 579 itu dibagi dalam beberapa bab dengan judul yang mengerikan. Seperti Pemenggalan Kepala, Pencincangan Tubuh, Penculikan atas Para Kafir, atau Bagaimana Membunuh Mata-mata. Termasuk di dalamnya cara genosida, penggunaan senjata pemusnah massal, pembunuhan atas penduduk (sipil) non-kombatan, perbudakan seks atau perbudakan sandera.

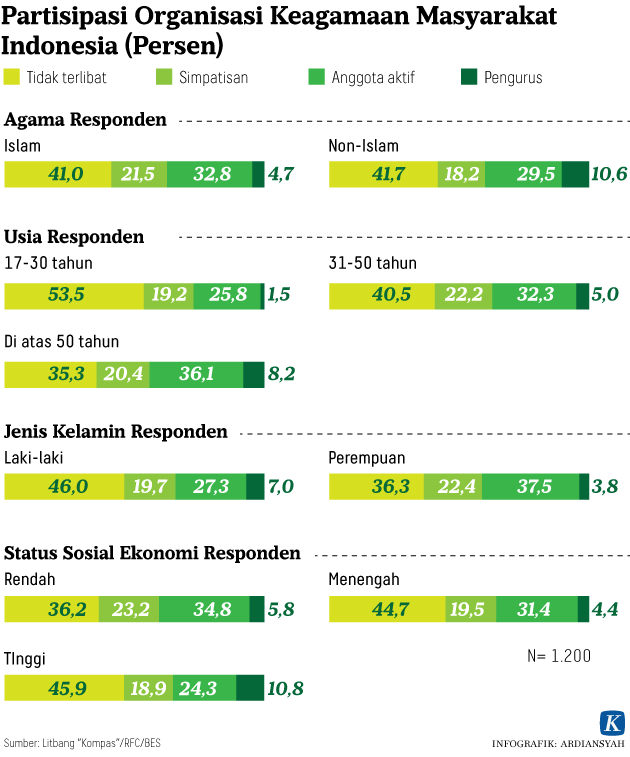

Untuk mencegah semakin menjamurnya terorisme, tentu saja bukan hanya menggelorakan roh ritus puasa, akan tetapi juga mengandaikan peta jalan strategis yang semestinya menjadi agenda seluruh komponen bangsa. Meliputi, pertama, masyarakat, negara, ormas keagamaan tak boleh kendor mempromosikan tafsir keagamaan inklusif, terbuka, sistematis dan berkelanjutan. Sekaligus kerja sama partisipatif antar-semua golongan untuk memastika bahwa kebinekaan tetap terjamin.

Pemuka lintas agama berkumpul di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Minggu (13/5/2018). Mereka menyerukan masyarakat untuk bahu membahu bersama pemerintah dalam memerangi aksi teror

Kebinekaan bukan sekadar dikhotbahkan tetapi menjadi laku. Mengalami keragaman. Secara ontologis orang lain bukan musuh yang boleh ada atau lenyap, akan tetapi belahan tak terpisahkan roh kita. Kehadiran kita secara eksistensial ditentukan liyan.

Kedua, negara jangan sampai kalah oleh gerakan yang mengancam keutuhan bangsa. Negara harus selalu hadir melalui kebijakan dan sistem regulasinya (UU dan perppu) yang padu. Bahwa setiap warga negara dijamin keamanan, kelayakan dan kehormatan hidupnya (dignitas). "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Sebagai bentuk kepercayaan terhadap negara, maka semua penyelesaian persoalan kita percayakan kepada yang berwenang. Tidak main hakim sendiri. Hukum berbanding lurus dengan keadilan dan kebenaran. Tidak tebang pilih dan apalagi sampai dinegosiasikan dengan kepentingan pragmatisme politik.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara sudah saatnya menjadi napas kehidupan segenap warga. Pancasila sebagai titik temu anak bangsa, payung besar tempat seluruh rakyat berteduh.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof. Dr. Din Syamsuddin beserta delegasi bertemu Imam Besar Grand Syaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Thoyyib di Masyikhotil Azhar Kairo, Jumat (9/3/2018).

Dalam pembahasaan Yudi Latif, mesti ada gerakan kebudayaan pengarusutamaan Pancasila melalui lima jalur: (a) jalur pemahaman yang kemudian akan melahirkan Indonesia memiliki kecerdasaan kewargaan; (b) jalur inklusi sosial akan melahirkan Indonesia rukun; (c) jalur keadilan sosial akan melahirkan Indonesia berbagi kemakmuran; (d) jalur kelembagaan akan melahirkan Indonesia tertata; dan (e) jalur keteladanan melahirkan Indonesia yang mulia.

Keempat, optimisme hadirnya keindonesaan yang berkeadaban. Tidak bosan bermimpi ihwal kemajuan. Optimisme yang tentu saja harus diiringi langkah- langkah strategis pemerintah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam sektor ekonomi, sosial, pendidikan atau kebudayaan.

Teladan kenabian

Memasuki bulan puasa, memori kolektif kita seperti ditarik pada masa kenabian. Tentang sosok Muhammad SAW yang telah mengalirkan mata air keteladanan yang utuh dalam segenap hal. Wajar kalau penyair Pakisatan, Muhammad Iqbal, bilang, "Bagiku cukup al-Mustafa". Kanjeng Nabi ini yang seharusnya menjadi contoh, bukan al-Bagdhadi atau siapa pun yang sering kali menyampaikan ceramah provokatif.

Nabi Muhammad yang menebarkan kasih sayang bukan hanya kepada anak, istri, para sahabat, bahkan kepada mereka yang berlainan keyakinan, malah juga alam dan binatang. Suatu hari pernah datanglah serombongan orang memanggul keranda ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Nabi kemudian berdiri memberikan penghormatan penuh. Seorang sahabat mengingatkan bahwa jenazah itu seorang Yahudi. Kata Nabi, "Yahudi juga sama manusia."

Di lain kesempatan, Nabi bertanya tentang seorang Yahudi yang tidak lagi melemparinya ketika hendak sembahyang. Seorang sahabat memberi jawaban bahwa Yahudi tersebut tengah terbaring di rumah sakit. Sang Nabi alih-alih bergembira, justru bersedih hati. Kemudian membesuknya dan menyuapinya.

Di lain kesempatan, Nabi bertanya tentang seorang Yahudi yang tidak lagi melemparinya ketika hendak sembahyang. Seorang sahabat memberi jawaban bahwa Yahudi tersebut tengah terbaring di rumah sakit. Sang Nabi alih-alih bergembira, justru bersedih hati. Kemudian membesuknya dan menyuapinya.

Perilaku ini sampailah kepada kawan setianya. Besok hari kawannya ini melakukan hal sama. Menengok dan tak ketinggalan membawa makanan dan juga menyuapinya. Ternyata Yahudi yang sedang terbaring lemas bisa membedakan mana suapan kasih sayang dan mana yang diiringi keterpaksaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar