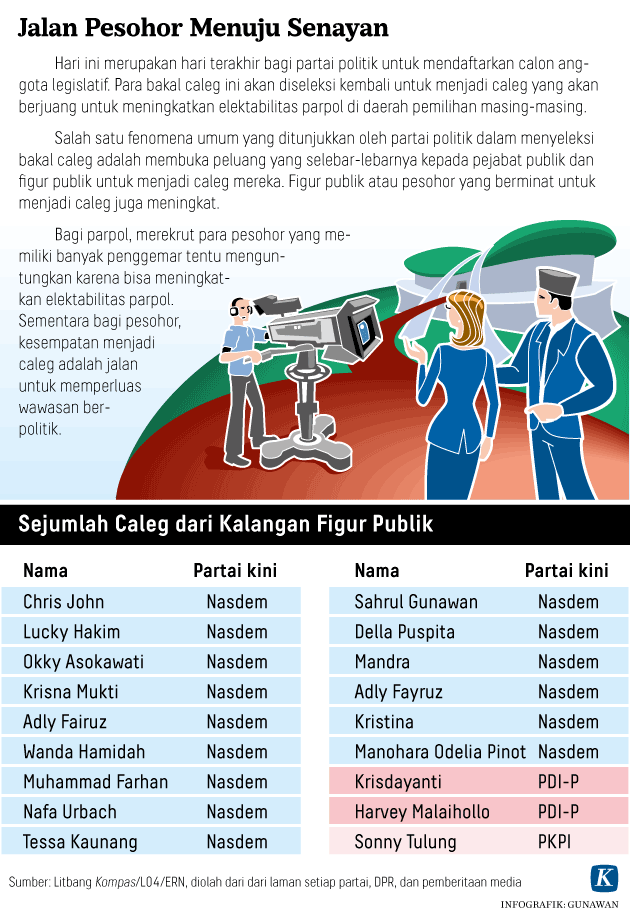

Parpol meyakini, artis bisa menjadi pendongkrak popularitas dirinya sekaligus penambang suara pemilih. Popularitas jadi magnet sosial. Bermodal keyakinan itu, mereka mendaftarkan para artis ke Komisi Pemilihan Umum. Ada pemain sinetron, bintang film, penyanyi, pelawak, dan pemain musik (band).

Selama ini masyarakat salah kaprah memaknai kata artis. Artis (artist) dipersempit maknanya sekadar "seniman hiburan", yakni mereka yang bekerja dalam industri hiburan berbasis budaya massa (mass culture) atau budaya populer. Padahal, seperti yang terjadi di Barat, definisi artis adalah sosok kreator seni yang punya bobot kultural karena kedalaman nilai-nilai yang dikandung karyanya. Misalnya pelukis, aktor teater/film, koreografer, penari, sutradara, penulis skenario/naskah drama, sastrawan, desainer, pemusik, penyanyi, pencipta lagu, arranger, komponis, pematung, dan lainnya.

Adapun pekerja seni yang berkarya di jagat budaya pop/budaya massa diberi predikat selebritas/pesohor atau mereka yang dekat dengan pemberitaan media massa. Di dalamnya termasuk politisi, pengusaha, presenter, tokoh masyarakat, dan lainnya. Dengan demikian, di Indonesia sejatinya artis lebih dekat dengan selebritas, tak masuk dalam kelompok seniman.

Perekrutan artis dan seniman oleh parpol bukan hal baru dalam sejarah politik di negeri ini. Pada masa Orde Lama, banyak seniman terlibat aktivitas partai. Bahkan beberapa menjadi anggota legislatif. Ada yang bergabung dengan Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Partai-partai pun membangun kanal-kanal seni/budaya, misalnya Lembaga Kebudayaan Rakyat/Lekra (PKI), Lembaga Kebudayaan Nasional/LKN (PNI), dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia/Lesbumi (NU). Hubungan seniman dan partai bersifat ideologis. Ada kesamaan cita-cita mewujudkan masyarakat ideal berdasar prinsip-prinsip nilai yang diyakini.

Geger 1965 mengubah konstelasi politik dan paradigma kehidupan. Hubungan seniman dengan partai mencair, bahkan berjarak. Orde Baru, rezim yang kemudian muncul, membikin partai-partai tak berkutik. Partai kesulitan membangun kekuatan berbasis masyarakat. Politik floating mass (massa mengambang) pun diterapkan seiring langkah Orde Baru menyederhanakan partai menjadi tiga: Partai Persatuan Pembangunan/PPP (berbasis agama Islam), Partai Demokrasi Indonesia (nasionalisme), dan Golongan Karya/Golkar (nasionalisme kekaryaan).

Dominasi dan hegemoni Golkar yang nggegirisi membuat banyak politikus dan seniman berlindung di bawah pohon beringin. Lahirlah "Artis Safari" (1971) yang menghimpun para seniman lintas bidang untuk memenangkan sekaligus memperkuat Golkar. Ke mana para seniman yang lain? Ada yang tetap independen. Ada yang mendukung PPP. Ada pula yang masuk PDI. Mereka yang mendukung PPP dan PDI otomatis tidak mendapat ruang untuk berekspresi dan menghahadirkan karyanya di masyarakat. Izin mereka tampil dipersulit, termasuk muncul di TVRI. Orde Baru menerapkan kebijakan cekal (cegal dan tangkal). Contohnya Rhoma Irama (PPP).

Pada masa Reformasi, situasi politik menjadi cair. Tak ada lagi ideologi yang mendidih layaknya pada situasi Orde Lama. Kekuasaan pun tidak lagi sangar, menakutkan layaknya Orde Baru. Kebebasan meletup-letup.

Dalam pertautan longgar, para seniman pun bebas masuk ke gerai-gerai partai. Ada yang benar-benar partisan. Ada juga yang partisan setengah hati atau partisan malu-malu. Mereka pun bisa meloncat ke mana-mana tergantung besarnya nilai job.

Jungkir-balik

Reformasi telah gagal mewujudkan cita-cita menjadikan masyarakat sipil kuat karena yang justru semakin kuat adalah kelompok elite. Masyarakat madani (civil society) belum optimal dibangun. Juga terjadi jungkir balik nilai dan kenyataan. Politik tidak identik dengan perjuangan ideologis yang mempertaruhkan integritas, komitmen, kapabilitas dan dedikasi, melainkan sekadar dunia aktivitas biasa, menyerupai lapangan kerja.

Politikus pun tak lagi identik dengan sosok-sosok pejuang politik layaknya Che Guevara (1928-1967) pejuang revolusioner Argentina, tetapi sosok-sosok "steril", wajahnya bersih, pikirannya normatif, pembicaraannya jauh dari bacaan atau teks-teks besar, hedonis, pesolek layaknya selebritas. Mereka juga tak selalu punya rekam jejak politik layaknya aktivis 1966, 1974, 1980, dan 1990-an. Demokrasi liberal memungkinkan siapa pun bisa jadi pelaku politik asal memenuhi syarat, yakni modal ekonomi syukur populer.

Tekanan pada ekonomi atau kemampuan finansial itulah yang membikin politik di negeri ini jauh dari intelektual pejuang yang rata-rata tak punya cukup modal untuk membeli dukungan politik. Wajar jika dunia politik kita sepi dari gagasan yang visioner dan memiliki potensi menciptakan perubahan mendasar. Dunia politik tak beda dengan pasar penuh transaksi. Sangat wajar artis atau selebritas mampu menembus arena kontestasi pileg, bahkan beberapa lolos jadi anggota legislatif.

Pada masa Orde Lama, seniman dihitung partai karena dinilai memiliki potensi kultural yang memengaruhi cara pandang dan perilaku publik. Melalui karya-karyanya, seniman mampu membangun nilai-nilai, kesadaran, dan sikap politik publik. Ini berbeda dengan masa Orde Baru. Seniman direkrut karena pertimbangan profesionalitas dan popularitas untuk memenangkan Golkar sekaligus instrumen pembangunan. Adapun pada masa Reformasi, para artis direkrut partai karena mampu memberikan mahar politik, membiayai kampanye dirinya, dan punya modal popularitas. Uang dan popularitas jadi kunci.

Sah-sah saja setiap orang, termasuk artis, menjadi anggota legislatif asal mampu melakukan tugasnya yang melekat: membuat perundang-undangan atau legislasi, menjalankan politik anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Bagaimana dengan artis? Apakah mereka hanya akan jadi kelangenan/penggembira politik? Ketika menjadi anggota legislasif, para artis harus mampu melakukan transformasi diri atau bermetamorfosis menjadi politikus intelektual dan pejuang yang mewujudkan cita-cita ideologi negara dan konstitusi. Ini tidak gampang. Jangankan artis yang umumnya tidak akrab dengan keringat rakyat, para politikus dengan jam terbang tinggi pun masih sering gagal.

Kisah sukses artis jadi wakil rakyat hampir tidak terdengar. Banyak artis sekadar menjadi pendongkrak suara partai, lalu lenyap ketika masuk parlemen. Mereka jadi buih dalam lautan persoalan politik. Ini jadi tantangan besar bagi para artis yang berpolitik untuk menunjukkan eksistensinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar