Pada peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli, harian Kompas menerbitkan laporan utama tematik tentang fenomena kecanduan gawai di kalangan anak dan remaja.

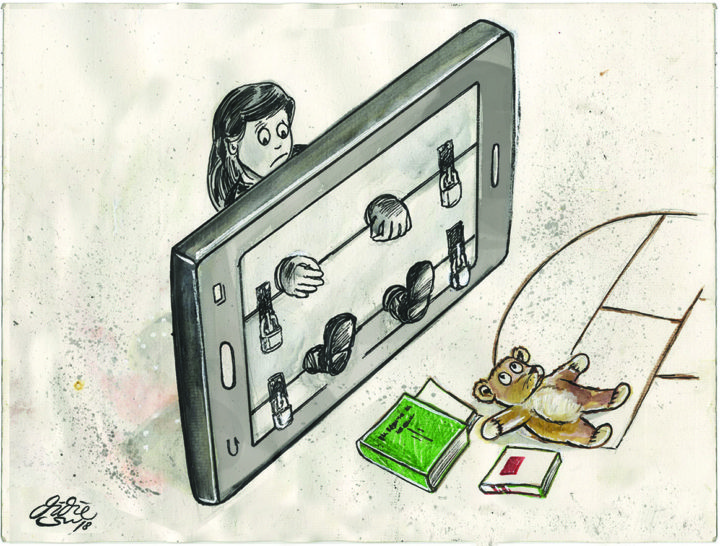

Potensi negatif gawai bagi anak dan remaja bisa dirunut dari ambang batas usia pengguna gawai yang kian menurun. Orangtua masa kini melihat gawai sebagai alat bantu paling praktis untuk mengalihkan perhatian buah hati.

Ibu M, salah seorang narasumber Kompas, mengaku telah mengenalkan gawai kepada M sejak M berusia dua tahun. Sekarang ketika M menginjak usia tujuh tahun, ia mulai mengadopsi ucapan kasar para gamers yang saban hari disaksikannya lewat platform Youtube.

Sayangnya, kisah Ibu M kasus lumrah yang bisa dengan mudah ditemui di keluarga Indonesia. Orangtua sering kali luput mengenali gelagat kecanduan gawai yang dialami anak. Bagi orangtua yang bekerja, tentu bukan tugas mudah untuk membatasi waktu layar (screen time) anak. Padahal, anak lebih rentan mengalami kecanduan ketika menghabiskan waktu lebih dari tiga jam sehari menghadap layar gawai.

Apa yang sedang terjadi? Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 143,26 juta jiwa. Persentase penetrasi terbesar diraih pengguna remaja dari rentang usia 13-18 tahun sebesar 75 persen.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kian cepat dan kemudahan mengakses internet melalui layanan mobile membuat aktivitas digital menjadi sangat intensif. Sebanyak 87,13-89,35 persen dari aktivitas digital ditujukan untuk mengakses media sosial dan chatting, seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagramyang penggunanya saja masing-masing 130 juta, 99,2 juta, dan 53 juta akun (Facebook, 2018).

Tingginya jumlah penggunaan internet di Indonesia belum diimbangi oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Pasalnya, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia masih terbelakang dengan menempati peringkat ke-113 dari 188 negara (UNDP, 2016).

Kondisi ini secara spesifik diperparah dengan Indeks Literasi Global Indonesia yang menempati peringkat ke-60 dari 61 negara (CCSU, 2016). Forum Ekonomi Dunia menambahkan bahwa kesiapan jejaring Indonesia masih berada pada peringkat ke-73 dari 139 negara (WEF, 2016). Terakhir, APJII menunjukkan pada 2017 bahwa penggunaan akses internet untuk kegiatan produktif, seperti perekonomian, hanya berkisar 16,83-45,14 persen.

Rendahnya indikator-indikator SDM di atas membuat dunia digital Indonesia layaknya air bah. Sumber daya dan kemudahan akses yang melimpah ruah menjadi tidak terkendali karena kapasitas pengelolaan yang masih minim. Alih-alih dimanfaatkan menuju kegunaan yang produktif, kemudahan mendapatkan gawai dan internet murah justru melahirkan ancaman yang mengintai anak dan remaja Indonesia, seperti persebaran hoaks dan ujaran kebencian, perundungan siber, perekrutan teroris melalui media sosial, dan ketergantungan tinggi atau kecanduan gawai (Kurnia dan Astuti, 2017).

Institut Reformasi Keadilan Kriminal (ICJR) mengumumkan terdapat sekitar 2.700 laporan pelanggaran di Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2016. Pelanggaran itu didominasi ujaran kebencian, berita palsu, dan pencemaran nama baik di dunia maya. Keberadaan remaja di internet justru menjadikan mereka rentan menjadi korban perundungan siber.

Unicef melaporkan bahwa 41-50 persen remaja di dunia pernah mengalaminya. Bahkan, sebuah studi terhadap siswa sekolah menengah pertama di Yogyakarta menunjukkan bahwa 80 persen siswa mengaku pernah mengalami perundungan siber (Safaria, 2016).

Ancaman tidak kalah gawat yang mengincar anak dan remaja di internet adalah konten pornografi. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 800.000 situs bermuatan pornografi.

Di saat bersamaan, Indonesia termasuk 10 besar negara dengan tingkat akses singkat (bounceaccess) menuju konten pornografi daring tertinggi di dunia (SimilarWeb, 2015). Jika akar permasalahan tersebut tidak diatasi, transformasi masyarakat digital Indonesia ke arah yang lebih baik akan terhambat.

Literasi digital dari hulu ke hilir

Pemerintah perlu menyusun kebijakan literasi digital masyarakat Indonesia yang bersifat komprehensif, edukatif, dan memberdayakan. Kebijakan di ranah hulu dan hilir harus selaras. Terdapat dua aspek kebijakan di ranah hulu yang harus dicapai, yakni pendidikan (pengembangan kurikulum pendidikan TIK) dan pemberdayaan masyarakat (penguatan kolaborasi antar-aktor).

Di ranah ini, beberapa contoh program yang telah berjalan adalah Gerakan Nasional Literasi Digital (#Siberkreasi) di mana 84 lembaga, mulai dari kementerian/lembaga, gerakan keagamaan, komunitas, institusi pendidikan, media konvensional, media sosial, bisnis, perusahaan telekomunikasi, hingga influencers bekerja bersama untuk peningkatan literasi digital. Namun, upaya multipihak ini belum cukup dan masih memimpikan mendapatkan dukungan pemerintah untuk membuat terobosan: memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum formal sejak pendidikan dasar.

Untuk ranah hilir, kebijakan yang diambil bersifat pencegahan terhadap konten-konten negatif. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran UU ITE serta sistem pemblokiran situs-situs bermuatan konten negatif menjadi fokus kebijakan ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memberantas kejahatan dan terorisme siber serta menindaklanjuti aduan konten daring negatif.

Data dari Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) mengungkapkan bahwa keluarga belum sepenuhnya dilibatkan dalam upaya literasi. Hanya 12,23 persen aktivitas literasi digital menargetkan orang tua sebagai peserta aktif. Padahal, aktivitas digital anak dan remaja sebagian besar berlangsung di unit terkecil keluarga.

Sonia Livingston (2017), seorang profesor psikologi sosial, meyakini bahwa pola asuh digital yang "membolehkan" lebih efektif daripada yang "melarang". Anak-anak dari negara berpenghasilan tinggi lebih percaya diri datang kepada orangtuanya apabila menemukan konten negatif di internet. Pasalnya, orangtua di negara-negara tersebut tidak segan berkomunikasi, memandu, serta memberikan saran dan evaluasi terkait perilaku dan konten internet yang dikonsumsi anaknya. Sementara, anak-anak di negara berpenghasilan menengah dan rendah lebih memilih mengadu kepada teman untuk meminta solusi. Pola asuh "otoriter" yang serba melarang adalah pangkal masalahnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyediakan kerangka pendekatan yang relevan diterapkan pada pola asuh digital, antara lain koneksi emosional, kontrol perilaku, saling menghargai, mencontohkan yang baik, dan kemauan melindungi anak. Menganggap anak dan remaja yang tumbuh besar dengan internet otomatis akan bisa menavigasi jalannya sendiri adalah pemahaman yang tidak tepat.

Keluarga, terutama orangtua harus bersedia berperan aktif mengatasi ketertinggalan dari generasi melek digital, baik dalam hal literasi digital maupun disiplin perilaku. Apabila orangtua sendiri kesulitan lepas dari gawai dan lalai mengidentifikasi konten negatif, lantas siapa yang bisa dijadikan teladan?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar