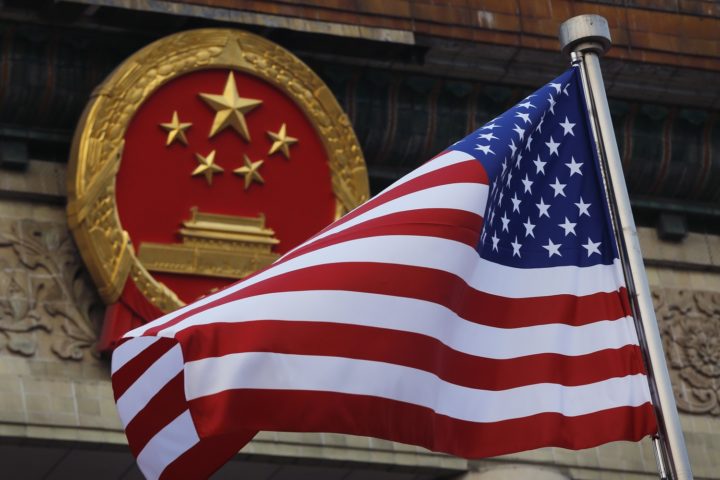

Foto dokumentasi bertanggal 9 November 2017 memperlihatkan bendera Amerika Serikat berkibar dekat lambang nasional China dalam upacara penyambutan atas kunjungan Presiden AS Donald Trump di luar Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing, China.

Ada perubahan strategis global yang sedang berlangsung sangat cepat, berdampak pada banyak negara besar dan kecil pada sektor-sektor esensial di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, ataupun keamanan-pertahanan.

Perilaku Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengubah seluruh pemikiran kita tentang demokrasi, perdamaian, keamanan, lingkungan hidup, asasi manusia, serta multilateralisme dalam upaya mendorong terwujudnya kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Pemahaman kita tentang demokrasi, asasi manusia, dan perdamaian luluh lantak ketika negara adidaya sebesar AS yang kuat secara ekonomi, perdagangan, keuangan, dan militer mulai beradu dengan sekutu dan lawannya atas nama kepentingan dan keamanan nasional.

Dunia berubah bersamaan dengan meredanya pengaruh gagasan dan ideologi, ketika AS kehilangan Volkgeist menghancurkan tatanan dunia yang selama ini disepakati sebagai nilai dan norma universalitas. AS menjadi negara yang disebut Fareed Zakaria sebagai negara demokrasi yang tidak liberal (illiberal democracy), yang fenomenanya muncul di mana-mana di seluruh dunia.

Demokrasi yang awalnya memiliki nuansa liberal sebagai sistem politik universal ternyata kehilangan semua maknanya. Tentang pemilihan yang bebas dan adil, penegakan hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan atas kebebasan mendasar berpendapat, berasosiasi, kepemilikan, serta agama kepercayaan.

Dalam konteks strategi Asia, perubahan fenomena politik AS ini menghadirkan dilema lain soal hegemoni, ditandai dengan kebangkitan China sebagai kekuatan global baru.

Pertanyaannya, apakah dunia siap menerima dan menyerap perilaku hegemoni baru di bawah China yang ditelantarkan AS? Seperti apa perilaku dunia di bawah hegemoni China yang kaya secara ekonomi dan perkasa secara militer? Akankah ada perubahan struktur arsitektur keamanan di Indo-Asia-Pasifik sebagai kawasan baru berbasis maritim?

Sedekah ekonomi

Perubahan proses terbentuknya hegemoni baru masih berlangsung dan berbagai gagasan tentang arsitektur keamanan baru sedang dibangun.

Mulai dari gagasan empat negara membentuk apa yang disebut Quadrilateral Security Dialogue (Quad) melibatkan AS-Jepang-India-Australia, sumbangsih proaktif bagi perdamaian yang digagas Jepang dalam konsepsi Free and Open Indo-Pacific Strategy (FOIPS) sebagai diplomasi Jepang dalam perspektif panorama global, hingga pendekatan lain menggelar bentuk baru "diplomasi kapal perang" (gunboat diplomacy) oleh banyak negara memenuhi perairan-perairan Indo-Asia-Pasifik.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita di Asia Tenggara, memperhatikan keseluruhan perubahan dan perkembangan strategis di kawasan.

Pertama, setelah kemenangan Trump sebagai presiden ke-45 AS, berbasis populisme, kita di Asia Tenggara khawatir negara adidaya ini menjadi pemicu utama konflik terbuka di Indo-Asia-Pasifik (Indoaspas) dimulai dengan perang dagang melawan China, gunboat diplomacy di Laut China Selatan atas nama hukum internasional, membengkaknya biaya "payung keamanan" di kawasan, dan keluarnya AS dari forum-forum multilateral.

Posisi AS dalam globalisasi di bawah Trump menjadikan negara ini revisionis, mencampur aduk keamanan nasional dan hubungan ekonomi-perdagangan melalui tuduhan terjadinya agresi ekonomi terhadap AS. Dan secara bersamaan, perilaku ekonomi dan perdagangan China dalam kurun lima tahun terakhir mencemaskan banyak negara, yang bisa kita gambarkan sebagai "apa yang dibuat China laku, apa yang dibeli China ludes".

Kedua, faktor pembentukan hegemoni China menjadi bagian dari perubahan geostrategi kawasan Indo-Asia-Pasifik, dari "sedekah ekonomi" yang dibungkus dalam proyek kerja sama persahabatan dalam konsepsi yidai yilu (satu sabuk satu jalan, OBOR), militerisasi di beberapa fitur "pulau palsu" menuju kolonialisasi maritim, sampai ekspor tenaga buruh murah ke proyek-proyek yang dibiayai China.

China di bawah Presiden Xi Jinping mendorong semangat "Mimpi China" (Zhongguo Meng) dalam narasi-narasi kebangkitan yang mampu mengalahkan seluruh peradaban dan perekonomian negara-negara di dunia menjadi satu. Di banyak negara, China menyebar daya jangkau kepemilikannya secara generatif membangun kondisi bagi kelangsungan generasi mereka yang akan datang.

Dan ketiga, mempertahankan kemurnian ideologi menjadi pilihan menjamin kepentingan nasional memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi informasi.

Fenomena demokrasi tidak liberal sekarang harus berhadapan dengan sosialisme berkarakteristik China, mencari celah untuk aktif mendorong reformasi sistem pemerintahan global.

Ketika Perang Dingin baru meningkat mulai dari pertengahan dekade 1950-an sampai 1960-an, para ahli strategi hubungan internasional sudah mengingatkan, globalisme akan mengalahkan nasionalisme, dan hanya kapitalisme yang akan bersifat internasionalis dan sosialisme akan selalu bernuansa nasionalis.

Tata dunia baru

China akan menjadi kekuatan hegemoni yang tidak berbeda dengan kebangkitan hegemoni Inggris, AS, Jerman, dan Jepang sebelum dimulainya sejarah modern Perang Dunia. Dan seperti kekuatan hegemoni modern lain, China akan menggunakan kekuatan militer sebagai tumpuan dengan menciptakan strategi hibrida sebagai supremasi kontinental dan maritim sekaligus.

Ini menjelaskan secara keseluruhan strategi OBOR sebagai pangkal tolak kekuatan hegemoninya membangun tata geopolitik baru di Asia Tenggara.

Sulit membayangkan sebuah tata dunia baru tanpa AS, kampiun liberalisasi ekonomi dan perdagangan membangun globalisasi atas paham universalitas demokrasi yang kita kenal sekarang ini. Secara bersamaan, sulit juga untuk mencegah kebangkitan China, baik itu dilakukan secara damai maupun tidak damai. Ketika tata dunia baru ini masih mencari bentuk, kemajuan teknologi komunikasi informasi mendorong berbagai benturan geopolitik secara keras dan lunak, baik itu merupakan pilihan perang, perdamaian, dan aliansi maupun keberlangsungan negosiasi tentang perjanjian pajak, polusi udara, dan sejenisnya.

Bagi Indonesia, pilihannya memang bukan "tanpa AS, dengan China" atau "dengan China, tanpa AS". Dan ini merupakan pandangan umumnya negara-negara ASEAN yang memiliki cara unik berhadapan dengan kekuatan hegemoni.

Negara besar pun harus memahami, sikap geopolitik ini tidak akan dihadapkan pada pilihan alternatif membentuk skema arsitektur geopolitik baru mendorong kesetaraan pilihan tersedianya kekuatan eksternal, seperti India, Jepang, dan Rusia.

Indonesia pun dalam proyeksi kebijakan geopolitik global tidak bisa hanya bertumpu pada narasi Presiden Xi Jinping di depan DPR RI tahun 2013 tentang hubungan antarnegara yang disebutnya sebagai chunchi xiangyi (saling tergantung antara bibir dan gigi).

Penggalan idiom dari kitab Musim Semi dan Musim Gugur (Chun Qiu Shidai, periode sejarah China 771-476 SM), juga mengajarkan kita tentang ungkapan chunwang chihan (kalau bibir hilang, gigi akan kedinginan), kehancuran bersama menghadapi kekuatan lebih besar.

Konflik, dominasi asing ekonomi negara, separatisme etnik, perlombaan senjata nuklir dan militer, termasuk ketegangan ekologi, akan terus menghantui negara kecil ataupun negara besar. Semua akan memberi makna dan warna tata dunia baru yang ingin dibentuk. Apakah dunia akan lebih stabil dan damai dengan China sebagai kekuatan hegemoni baru tanpa AS, tidak ada yang bisa meramalkan. Proses tata dunia baru sedang berjalan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar