Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 haruslah diberikan tepukan hangat. Putusan itu telah memberikan makna terhadap Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang menentukan syarat perseorangan bagi kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah bersedia untuk tidak berpraktik dalam posisi tertentu, termasuk dengan pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang, dan hak sebagai anggota DPD. MK memaknai "pekerjaan lain" termasuk di dalamnya adalah sebagai pengurus partai politik.

Dengan demikian, membaca Pasal 182 huruf l secara utuh menjadi tidak konstitusional jika tidak dimaknai pula mencakup pengurus (fungsionaris) parpol. Tepukan hangat pertama karena konsistensi MK dalam memperbaiki parlemen ataupun penguatan kamar kedua DPD sudah berlangsung cukup lama dan istikamah. Tepukan yang semakin membahana harus disampaikan karena dengan putusan MK ini, pengurus parpol haruslah hengkang dari DPD dan, karena itu, inilah momentum besar untuk mengembalikan marwah DPD yang belakangan ini telah terlalu dikooptasi kekuatan parpol.

Pesan konstitusional DPD

Mengapa DPD harus terbebas dari cengkeraman parpol? Sederhana saja. Pertama, pesan UUD 1945 telah menyatakan hal itu. Pasal 22E Ayat (3) dalam konstitusi Indonesia mengatur tentang peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah berasal dari parpol, sedangkan untuk DPD sengaja dibedakan menjadi Pasal 22E Ayat (4) yang menjelaskan tentang perseorangan sebagai peserta pemilu DPD. Kata perseorangan itu pun dipilih karena mengganti kata independen. Kata independen yang memang sedari awal dimaksudkan bebas dari parpol.

Langgam konstitusionalnya, DPD merupakan perwakilan ruang dalam bentuk perseorangan, sedangkan DPR merupakan perwakilan aspirasi rakyat melalui parpol. Keduanya adalah kerangka untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa tatkala perubahan UUD 1945 terjadi di kurun 1999-2002. DPR menjadi perwakilan dari kepentingan masyarakat yang disalurkan dalam parpol, sedangkan DPD mengakomodasi kepentingan daerah yang memang menggeliat di awal reformasi.

DPD menjadi semacam perpanjangan tangan kepentingan daerah di level bernegara. Oleh karena itu, diidealkan keduanya tidak saja melakukan checks and balances dengan cabang kekuasaan lain, tetapi juga untuk melakukan hal yang sama di dalam parlemen itu sendiri.

Bahasa dan pesan itulah yang tampak ketika UUD dibuat. Meskipun harus diakui, perannya menjadi tak seindah bayangan ketika dituangkan di dalam Pasal 22D UUD 1945. Pasal 22D UUD 1945 menjadikannya sedikit lebih tak berkuasa dibandingkan dengan bayangan sebuah kamar pengimbang di negara lain yang biasanya cukup kuat. Inilah yang aneh, yang dalam bahasa Stephen Sherlock (2005), tidak ia dapatkan di negara mana pun di dunia. Tugas dan basis legitimasinya cukup kuat, tetapi kewenangannya sangat sederhana.

Sherlock (2005) memberikan penilaian bahwa: "The DPD is thus a quite unusual example of a second chamber because it represents the odd combination of limited powers and high legitimacy. Its role in lawmaking is limited to certain areas of policy, its powers are only advisory and no Bill is actually required to pass through it in order to be passed, yet at the same time it has the strong legitimacy that comes from being a fully elected chamber. This combination does not seem to be replicated anywhere else in the world."

Akan tetapi, apa pun itu, DPD memiliki pesan kuat yang harus dibedakan dari keanggotaan DPR dan DPRD yang memang berasal dari parpol. Political representation dan territorial representation.

Kedua, pentingnya aspirasi yang lebih beragam untuk membuat kebijakan dalam bentuk perundang-undangan menjadi jauh lebih baik. DPR sudah mendapatkan sumber aspirasinya dari masyarakat yang dicampur dengan kepentingan parpol, sedangkan DPD seharusnya merupakan kepentingan daerah yang dibahasakan rakyat. Belakangan, peran ini jadi merepih dan kabur cenderung suram.

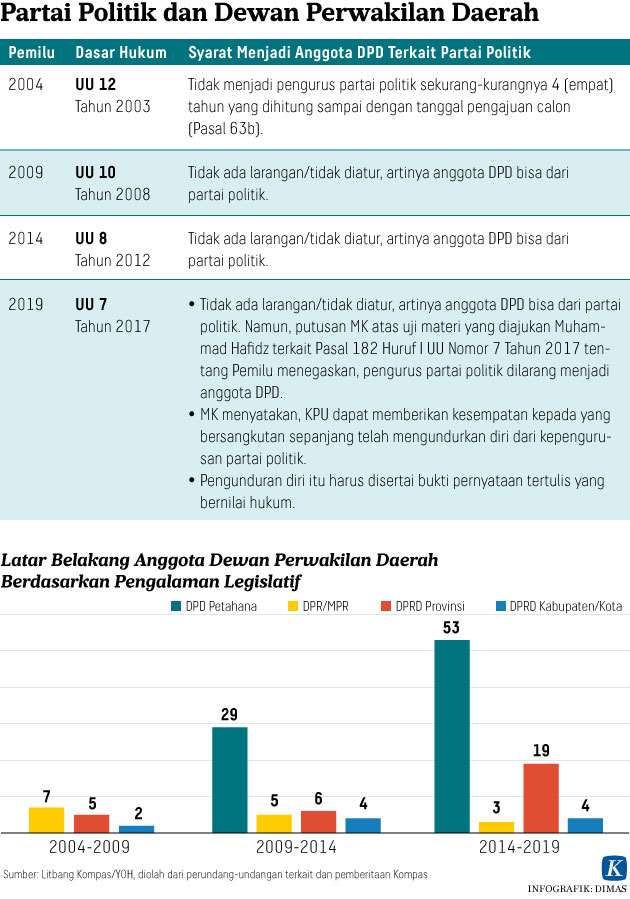

Data Indonesian Parliamentary Center menyebutkan, hingga akhir 2017, ada 78 dari 132 anggota DPD yang merupakan pengurus parpol. Berdasarkan data itu, yang terbanyak berasal dari Partai Hanura (28 orang), Partai Golkar (14 orang), Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (8 orang), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (6 orang), Partai Amanat Nasional (PAN) dan yang lainnya. Artinya, aspirasi yang bertendensi muatan kepentingan politik masuk lagi ke DPD. Karena itu, kuasa DPD dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, perekrutan jabatan publik, ataupun representasi publik menjadi tak jelas, bahkan cenderung terganggu dengan bahasa politik.

Apakah bahasa politik hal yang haram? Tentu tidak. Namun, bahasa itu telah menemukan jalur sejatinya, yakni melalui tangan DPR. Tentu menjadi suatu hal yang sia-sia tatkala kita mengharapkan perspektif yang lebih beragam, tetapi sumbernya tetap saja sama, yakni aspirasi dalam kepentingan politik.

Dalam kekuatan fungsi legislasi, misalnya, mengapa dua kamar yang berbeda menjadi penting oleh karena dibayangkan kamar pertama akan saling kontrol dengan kamar kedua. Hal yang diharapkan akan membuat kuasa parlemen di legislasi menjadi lebih kuat dan bermutu. Doktrin yang secara sederhana dibahasakan menjadi "dua mata lebih baik daripada satu mata".

Hal yang sama juga dalam prinsip pengawasan. Mutu pengawasan DPD terhadap pemerintah menurun drastis karena tereduksi menjadi pengawasan berdasarkan kepentingan dan bahasa parpol. Hal ini sebenarnya telah dikerjakan juga oleh DPR dan pekerjaan itu telah kita ketahui kualitasnya.

Ketiga, kamar kedua hadir untuk menjadi pengawas bagi kamar pertama dan begitu juga sebaliknya. Kita semua paham, gagalnya pengawasan akan sangat berimplikasi pada peluang koruptif. Salah satu esensi pengawasan tentu saja adalah menggerakkan transparansi dan akuntabilitas. Penyakit DPR sekian lama adalah persoalan koruptif oleh karena tingginya kewenangan yang tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas.

Kehadiran DPD diharapkan jadi pengimbang dan pengawas bagi pelaksanaan kewenangan DPR yang memang sangat besar. Masalahnya, jika kemudian DPD-nya sama saja dengan DPR-nya, maka akan sama sekali tidak efektif untuk melakukan pengawasan, oleh karena DPR menjadi sama dengan DPD. Pengawasan yang dimaksud tidak hanya pada bayangan pengawasan etik, tetapi juga menjadi saling mengawasi untuk mengutamakan kontrol kualitas kerja. Misalnya, di beberapa negara memilih bahkan menempatkan kamar kedua sebagai penjaga kualitas legislasi. Semacam kekuatan preview terhadap suatu produk legislasi.

Tindakan negara

Momentum perbaikan lembaga DPD tak boleh dilewatkan. Negara harus mengambil langkah lanjutan demi menyelamatkan DPD yang tanpa terasa belakangan ini melangkah berderap di arah yang keliru. Pertama dan yang terdekat tentu saja KPU harus segera mengadopsinya dalam verifikasi calon anggota DPD. Putusan MK secara jelas sudah menyatakan bahwa oleh karena berlaku prospektif, calon anggota DPD saat ini hanya dapat mendaftar jika menyertakan lembaran yang menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri tersebut. Hal yang berarti ke depan, tidak akan lagi ada pengurus partai politik yang berada di dalam kursi DPD.

Kedua, negara ini tentu harus berpikir ulang kembali dengan kondisi compang-camping DPD. Penguatan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, representasi, hingga perekrutan jabatan publik kembali harus dibicarakan dengan detail agar lembaga ini menjadi lembaga yang dapat bekerja sebagaimana diidealkan tatkala dibentuk sebagai kamar kedua dan menjalankan fungsi kamar kedua di dalam parlemen dua kamar. Selain mengakhiri cengkeraman parpol, penguatan sebagai pembebasan dari bayang-bayang DPR perlu dilakukan supaya DPD dapat bekerja efektif. Kembali lagi, salut buat MK yang kembali mengingatkan dengan monumen yang cukup kuat dalam bentuk putusan untuk momen purifikasi DPD. Selanjutnya, kitalah yang harus melangkah untuk menyehatkan parlemen kita yang memang cenderung berpenyakit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar