Kristi Poerwandari

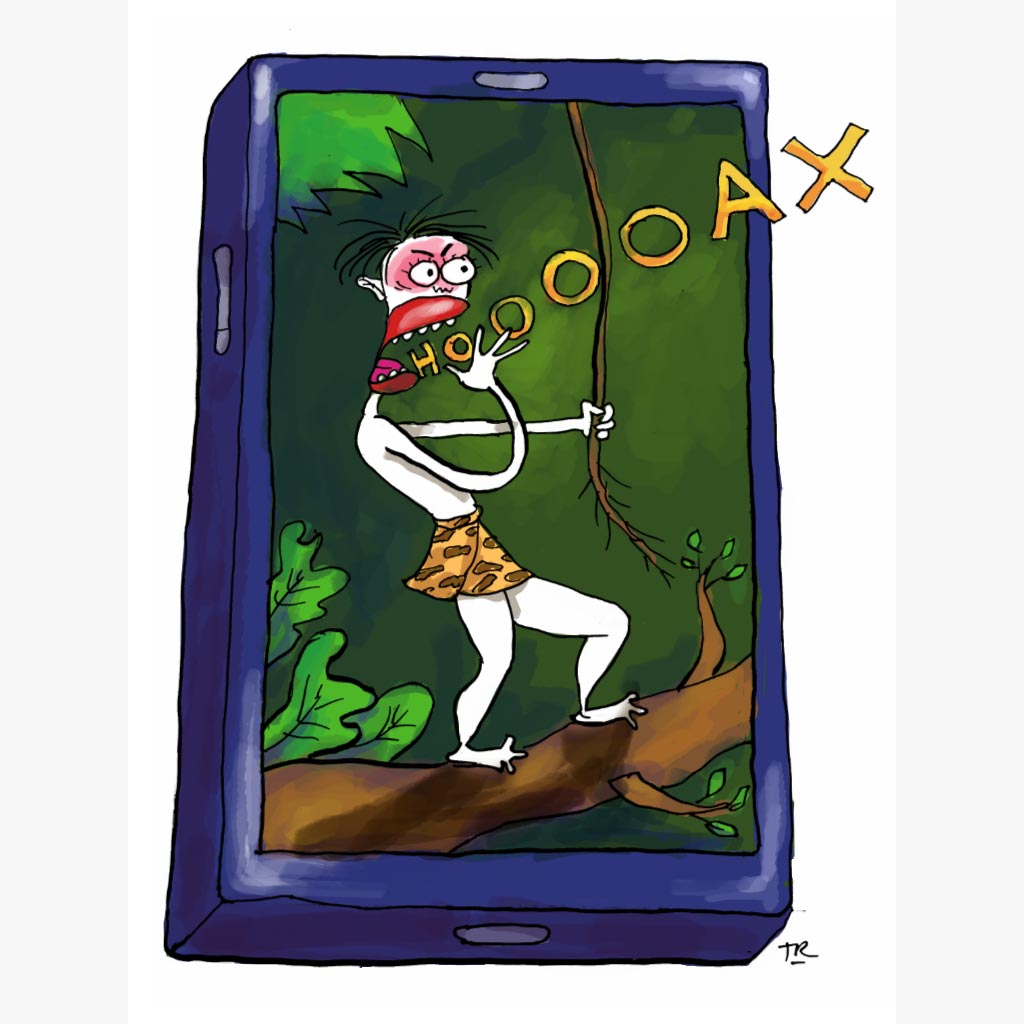

Ujaran kebencian di internet dan media sosial tidak hanya marak di Indonesia. Situs dan postingan ekstrem berwajah kebencian juga hadir di berbagai belahan dunia lain. Internet memang berperan penting dalam menyebarkan narasi kebencian, dalam radikalisasi, dan perekrutan orang muda untuk membenci kelompok ataupun pandangan yang berbeda.

Muncul pertanyaan: bagaimana menangani hal ini? Jawaban tercepat yang umumnya terpikirkan adalah kita perlu melawan dan memerangi dengan meluncurkan "narasi kontra". Menyiapkan dan menyebarluaskan materi media yang menghadang pesan-pesan ekstrem, yang bertujuan menderadikalisasi.

Pertanyaannya, yang selama ini dilakukan sudah efektifkah? Yang bagaimana yang efektif itu? Ada refleksi penting dari Harald Weilnböck (2012, 2013) yang mendokumentasi penanganan terhadap kejahatan kebencian (hate crime) dan radikalisasi di Jerman. Ia mengingatkan bahwa soalnya tidak semudah itu.

Menurut dia, ada cukup banyak program ataupun tindakan yang menyuarakan narasi kontra, yang disangka menarik dan efektif, yang dalam kenyataannya tidak efektif dan mungkin malah kontra-produktif.

Ada yang secara naif berasumsi bahwa narasi kontra itu simpel dan sudah jelas dengan sendirinya. Intinya, kita perlu menyebarluaskan narasi yang berlawanan dengan yang disampaikan oleh kelompok yang menyuarakan kebencian dan pandangan radikal.

Untuk membuka wawasan dan "meluruskan" perspektif, kita perlu "membalik" narasi radikal, sebanyak mungkin menghadang dan memerangi, dengan memaparkan argumen secara logis dibarengi data dan fakta.

"Do not"

Sayangnya, memaparkan narasi kontra tidak langsung men-de-radikalisasi. Sebaliknya, itu dapat memprovokasi dan membuat kelompok radikal menjadi makin keras. Yang telah mengalami proses radikalisasi sangat sulit berpikir dari perspektif berbeda.

Konstelasi psikologisnya membuatnya selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran posisinya dan menemukan lubang untuk menyerang narasi pihak lain. Jadi, mereka menunggu narasi kontra, mencari argumen untuk menyerang, dan menyebarkan kembali dengan lebih masif dan agresif narasi radikalnya.

Weilnböck mengingatkan, jangan terjebak pada hebat-hebatan perang narasi di media, dalam arti ramai berargumentasi dan berdebat. Itu hanya akan makin mengencangkan pengotakan (in-group out-group) dan kebencian antar-kelompok.

Untuk memahami yang disampaikan Weilnböck ini, mungkin baik jika kita berefleksi. Ketika membaca suatu berita hoaks yang kita nilai amat rendahan, jahat, dan berbahaya, kita umumnya merasa heran, marah, sangat kesal, dan ingin membalas.

Tak lama kemudian ada yang menyebarkan responsnya dalam narasi kontra, panjang lebar menjelaskan logika berpikirnya dengan fakta-fakta pendukung. Kita pun merasa terwakili, senang, puas, "menang". Mungkin kita membatin, "sukurin! malu-maluin diri sendiri, dasar goblok, ngomong tidak pakai otak!"

Tetapi, tak lama kemudian ternyata menyerbu kembali berbagai postingan baru, yang menyerang penjelasan yang kita anggap logis dan benar itu.

Demikian seterusnya orang ramai balas-membalas, berargumentasi, dan berdebat. Apabila menyampaikan fakta dan narasi yang dianggap logis dan obyektif pun, pemaparannya dibarengi dengan hati panas. Jadi, dalam banjir tulisan yang menyebar sangat cepat dan luas, bertebaran kata-kata tidak pantas dan merendahkan.

Kita sering tertawa terpingkal-pingkal dengan berbagai lelucon dan meme yang beredar di masyarakat. Memang orang Indonesia sangat kreatif dan senang berhumor. Dan, itu baik untuk menurunkan ketegangan, rasa tertekan, dan frustrasi. Tetapi, berhati-hatilah.

Saya sangat sepakat dengan Weilnböck yang juga mengingatkan, hati-hati berlelucon atau mengejek pihak lain. Yang kita anggap humor akan dipahami berbeda dari perspektif berbeda. Dapat dianggap sangat menghina, hingga menghadirkan gelombang kemarahan luar biasa. Apabila itu tak terkendali, akan berdampak sangat merugikan bagi kita semua.

Narasi positif

Hal di atas jadi lebih berbahaya karena kita sedang terkotak-kotak akibat pilihan politik. Daripada tergesa dan disetir nafsu ingin memenangi pertarungan di media sosial, lebih baik berhenti sejenak dan berpikir lebih jangka panjang.

Apakah mengungkapkan fakta (meski bukan hoaks) mengenai pihak lain secara menghina, melecehkan, atau dengan berolok-olok akan menghadirkan simpati? Apakah kita ingin menghadirkan perasaan positif, ataukah ingin menang, dan merasa superior, tetapi pesan kita ternyata kontra-produktif?

Narasi kontra baik dan dapat tetap disebarluaskan, tanpa bergaya superior dan merendahkan. Syukurlah, kita menemukan juga di internet narasi-narasi positif.

Daripada melawan ujaran kebencian dengan mengajak berdebat, membuktikan argumentasinya lebih logis dan obyektif, atau menyuarakan sikap menghina, narasi positif bicara mengenai pengalaman pribadi yang positif.

Yang menyampaikan narasi positif mengambil sikap tidak sedang bertarung ataupun berusaha keras untuk menang. Secara sederhana, ia hanya ingin berbagi. Akan tetapi, narasi positifnya itu dengan sendirinya telah menang karena menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan informasi positif mengenai sesuatu hal. Apabila pihak lain masih skeptis atau berpandangan berbeda pun, setidaknya narasi positif tidak mengentalkan pengotakan dan kebencian.

Narasi positif menghadirkan cerita personal yang bersifat relasional, lebih berbasis emosi, dalam arti menghadirkan kepandaian dan kebajikan emosi daripada sibuk menampilkan diri lebih hebat dalam kecanggihan berlogika

dan memaparkan fakta.

Narasi positif tidak berargumentasi, tetapi narasi itu sendiri telah menghadirkan argumentasi positif yang berpotensi mengundang ketertarikan lebih lanjut dari para pembaca.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar