Tanah secara tradisional bersifat formatif terhadap identitas sebuah masyarakat. Ia fondasi untuk membangun peradaban. Oleh karena itu, pembatasan, apalagi larangan kepemilikan atas tanah, merumitkan formasi identitasnya.

Beberapa gugatan warga dan kelompok warga terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam manajemen pertanahan mendorong diskusi tentang "politik benteng" sebagai warisan kolonial yang menstigmakan liyan dari etnis minoritas.

Beberapa waktu terakhir, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975.

Konten instruksi menyeragamkan kebijakan tentang pemberian hak atas tanah kepada warga negara Indonesia nonpribumi. Kebijakan itu telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, yaitu melindungi perekonomian warga pribumi dari kekuatan modal besar.

Cukong bermodal besar, bukan per sewarga keturunan Tionghoa, menjadi kelompok sasaran utama kebijakan pembatasan kepemilikan atas tanah. Menyadari keterbatasan wilayah, pengendalian atas kepemilikan tanah perlu untuk menjaga marwah DIY. Persoalannya, stigma terhadap warga keturunan Tionghoa sebagai cukong melekat sejak era kolonial. Kebijakan rezim-rezim pascakolonial atas kepemilikan tanah mengidap warisan kolonial ini.

Warisan kolonial

Rezim kolonial menciptakan stratifikasi sosial terhadap kelompok Eropa, Timur jauh, dan pribumi secara hierarkis. Menempatkan eksistensi kelompok- kelompok sosial di bawahnya sebagai ancaman, ia melemahkan formasi gerakan perlawanan bersama terhadapnya. Ia menyekat Timur jauh dan pribumi dari potensi menjalin hubungan satu sama lain. Ia menyulut konflik horizontal antar-mereka.

Rezim kolonial mereduksi etnis Tionghoa ke dalam identitas yang terstigmakan. Menyamarkan identitas diri sesungguhnya sebagai rezim penjajah, ia mendiskreditkan etnis Tionghoa dengan melekatkan libido ekonomis padanya. Identitas rakitan ini merenggangkan, lebih lanjut menyekat, hubungan terutama dengan warga pribumi. Hubungan bersekat ini terasa ketika keduanya beraktivitas dalam ruang bersama ekonomi.

Posisi warga Tionghoa terjepit dalam konstruksi masyarakat yang diskriminatif. Alih-alih mendapatkan privilese sebagai warga kelas dua, pemosisian itu merentankan kehidupannya.

Rezim kolonial mencitrakan diri sebagai pelindung warga pribumi dari ancaman warga Tionghoa. Padahal, rezim kolonial sesungguhnya justru menyeret warga Tionghoa ke dalam konflik horizontal dengan warga pribumi dengan cara mengambinghitamkannya.

Identitas terstigmakan

Rezim-rezim poskolonial mewarisi diskriminasi yang tertanam dalam arsitektur sosial bentukan rezim kolonial. Politik stratifikasi sosial pada era kolonial berganti rupa menjadi "politik benteng" pada era poskolonial. Pemerintah mengekalkan logika kolonial yang mereduksi konflik sosial sebagai dominasi, kemudian eksploitasi, minoritas Tionghoa sebagai cukong ekonomi terhadap mayoritas pribumi.

Pada 1950-an, Pemerintah Indonesia menerapkan "politik benteng". Pengusaha pribumi menghendaki pembatasan, bahkan penghilangan pengaruh Tionghoa dalam ekonomi.

Pemerintah menciptakan kebijakan ekonomi yang tujuannya melindungi golongan ekonomi lemah dengan memberikan lisensi perdagangan. Sebaliknya, ia melarang pemberian kredit dan izin perdagangan dalam bidang- bidang tertentu kepada pengusaha Tionghoa.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 melarang orang asing untuk bergerak dalam perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah. Mereka wajib mengalihkan perdagangan kepada warga negara Indonesia.

Larangan ini berdampak hingga 90 persen terhadap pengusaha kecil Tionghoa. Penerapan larangan berdagang dengan dukungan kekuatan militer ini membawa ekses terusan pengusiran pengusaha Tionghoa dari lokasi tinggal.

Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 mengidap ideologi "politik benteng." Provokator politik menyejajarkan Aseng, sebutan stigmatif terhadap warga Indonesia etnis Tionghoa, dan asing sebagai pelaku yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan warga pribumi. "Politik benteng" menstigmakan identitas sekaligus aktivitas warga Indonesia etnis Tionghoa.

Pemaknaan tunggal

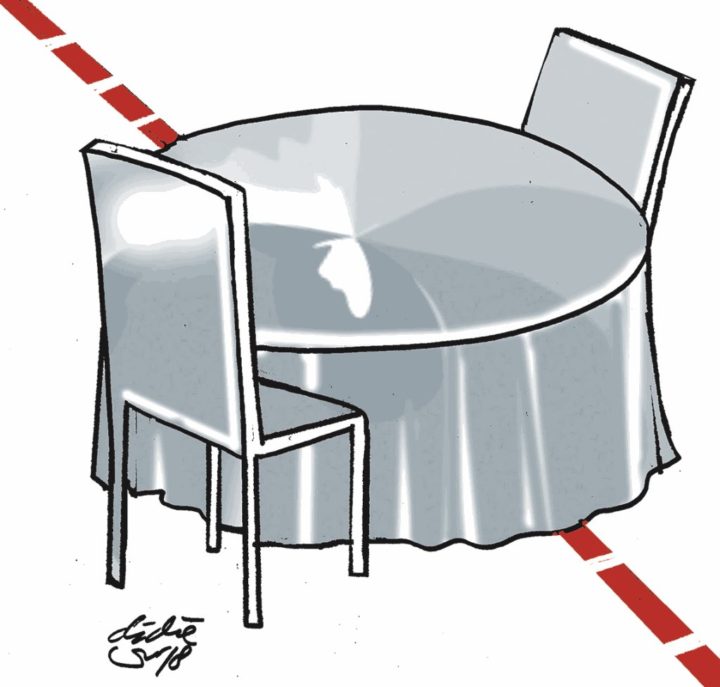

Pemerintah poskolonial memaksakan pemaknaan tunggal atas kepemilikan tanah sebagai jalan menguasai ekonomi. Kebijakan seragam atas kepemilikan tanah bagi warga asing yang ia pandang sebagai afirmatif terhadap wong pribumi diskriminatif terhadap liyan etnis Tionghoa. Pemerintah perlu melakukan dekonstruksi atas ideologi "politik benteng" dengan melucuti stigma sosial yang dilekatkan pada identitas dan aktivitas warga Tionghoa.

Erving Goffman dalam Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity(1963)mengkaji cara penstigma merakit ideologi untuk membenarkan pendiskreditan. Pembeberan kerusakan tubuh, cacat karakter, dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu termasuk pendiskreditan kategori berat. Penstigma menguatkan ideologi dengan norma yang secara efektif membatasi kehidupan penyandang stigma.

Penyandang stigma dapat menguatkan satu sama lain ketika membentuk lingkaran ratapan antarmereka (circle of lament). Selain perlawanan mandiri terhadap penstigma, penyandang stigma terbuka terhadap keterlibatan the sympathetic others yang peduli terhadap perjuangan mereka. Liyan peduli ini dapat membantu memberdayakan penyandang stigma dalam siasat berhadapan dengan penstigma.

Kawula alit

Pembatinan sebagian warga Tionghoa terhadap ketiadaan hak atas kepemilikan tanah sebagai takdir kehidupan lebih merupakan ratapan daripada kepasrahan. Ketika mereka belum bersuara, bahkan sebagian memilih nirkata tentangnya, jauh dari berarti mereka menerima diri sebagai obyek diskriminasi. Sebagian kawula alit memilih untuk tanpa lelah menyuarakan perlawanan meskipun aparat hukum kemungkinan menolak gugatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar