M Subhan SD, Wartawan Senior Kompas

Rakyat bermimpi tentang demokrasi: tentang kekuasaan yang sepenuh-penuhnya di tangan rakyat. Kisah tentang demokrasi adalah kisah partisipasi, peran, keterlibatan, dan kehendak rakyat yang mendominasi dalam keputusan-keputusan publik. Oleh karena itu, pasca-Reformasi 1998, demokrasi menjadi dambaan.

Suara begitu lantang terdengar. Tiada ketakutan seperti di zaman Orde Baru. Siapa saja boleh berpesta dalam demokrasi. Sampai-sampai demokrasi di Indonesia mendapat acungan jempol dari lingkungan global.

Namun, di akhir perjalanan 20 tahun ini, demokrasi berada di ujung tanduk. Kebebasan bersuara yang menjadi esensi paling mendasar dalam demokrasi kini dipertaruhkan.

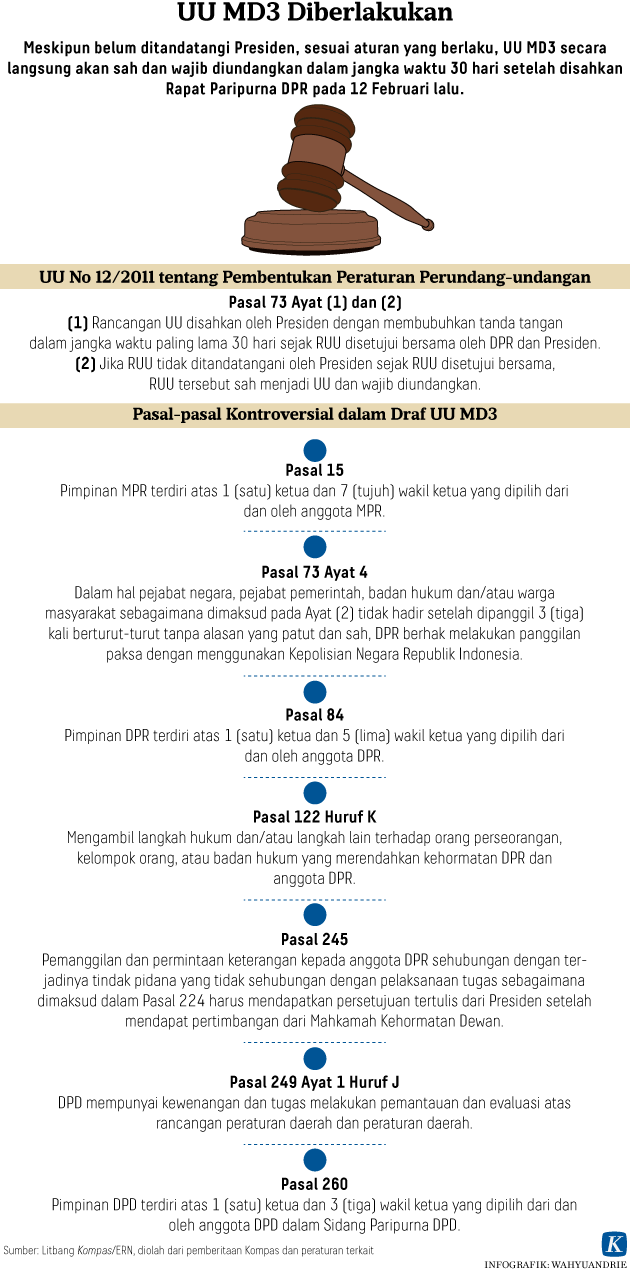

Empat hari lalu, pada 15 Februari 2018, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) secara resmi diberlakukan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018 tentang berlakunya UU Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

UU tersebut berlaku walaupun tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo. RUU yang disetujui DPR (kecuali Fraksi PPP dan Nasdem) dan pemerintah pada 12 Februari lalu tersebut berlaku dengan sendirinya setelah dalam 30 hari tidak diteken Presiden.

Sikap Presiden tersebut—menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung—karena mendengarkan keresahan publik yang mengkritik RUU tersebut. Sungguh sayang juga karena Presiden Jokowi tidak memilih menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk merevisi sejumlah pasal yang mengancam demokrasi.

Demokrasi ditikam bukan oleh ideologi-ideologi pesaingnya, melainkan oleh 'anak kandung' sendiri.

Langkah dengan perppu itu pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat keberatan dengan UU Pilkada yang mengubah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD seperti era Orde Baru.

UU MD3 terbaru tersebut seperti suntikan kekebalan (imunitas) bagi DPR. Misalnya, dalam Pasal 245 disebutkan bahwa pemanggilan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak ada kaitan dengan tugas harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebagai catatan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 76/PUU-XII/2014) tidak perlu izin dari MKD. Namun, jika menyangkut kasus-kasus korupsi, terorisme, dan narkoba, anggota DPR yang terlibat dapat langsung dipanggil atau dimintai keterangan.

Lebih memprihatinkan lagi soal hubungan DPR dan rakyat. Inilah ketika para "wakil rakyat" berwenang memanggil secara paksa rakyat. Ada sejumlah pasal yang dapat mengancam rakyat yang telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat. Pasal 73 Ayat (3) berbunyi, "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Kemudian, pada Ayat (4), masih dalam pasal yang sama, tercantum, "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa…". Lagi, Pasal 122 Huruf k berbunyi, "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

Tuntutan hak imunitas DPR ini dapat dibaca dengan suasana politik pada peristiwa sebelumnya. Selama ini paling mencolok adalah tidak harmonisnya hubungan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir adalah munculnya Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK pada Mei 2017.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Kalteng Peduli Demokrasi melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Jumat (8/3). Mereka menolak revisi UU MD3.

Meskipun dikritik habis-habisan oleh publik, Pansus Angket KPK tersebut terus berjalan. Banyak kalangan memandang, Pansus Angket KPK, seperti halnya upaya-upaya lain semisal wacana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), adalah bentuk pelemahan terhadap KPK yang sudah berlangsung lama. Ketika dipanggil Pansus Angket KPK, pimpinan (komisioner) KPK menolak untuk hadir.

Dalam hal ini, DPR boleh dikata tak berkutik karena tak bisa "memaksa" KPK memenuhi panggilan Pansus Angket KPK. Kasus pansus tersebut boleh jadi menjadi salah satu motif semakin menguatnya hak imunitas DPR dalam UU MD3 terbaru.

Citra DPR begitu terpuruk. Mulai dari kinerjanya yang selalu jeblok, tuntutannya yang aneh-aneh seperti permintaan gedung baru dengan fasilitas mewah, hingga banyaknya kasus korupsi yang menjerat para wakil rakyat.

Kalau mau diingat-ingat lagi, selama ini DPR kerap menjadi bulan-bulanan. Dikritik sampai dicaci dari berbagai penjuru.

Rakyat malu dan marah kepada "wakilnya". Orang memandang DPR adalah lembaga hasil proses demokrasi, cara kerjanya demokratis, dan tentu segala keputusannya amat demokratis. Pandangan publik begitu.

Namun, pandangan mata bisa tertipu. DPR menjadi institusi yang "makan tempat" dalam ruang demokrasi. Polah tingkah dan kinerjanya bikin sumpek.

Dari DPR justru terlalu banyak sumber suara yang membuat gaduh panggung politik. Citra DPR begitu terpuruk. Mulai dari kinerjanya yang selalu jeblok, tuntutannya yang aneh-aneh seperti permintaan gedung baru dengan fasilitas mewah, hingga banyaknya kasus korupsi yang menjerat para wakil rakyat.

Publik belum lupa, kok, skandal korupsi seperti kasus suap alih fungsi hutan lindung, cek perjalanan pemilihan Dewan Gubernur Senior BI, proyek Wisma Atlet SEA Games, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, proyek dermaga dan bandara di wilayah Indonesia timur, kasus proyek pusat olahraga Hambalang, kasus kuota impor daging, serta proyek KTP elektronik yang melibatkan pucuk pimpinan DPR.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto, hadir dan mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/2). Sidang menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum KPK, antara lain mantan sekretaris Setya Novanto, Kartika Wulan Sari, serta mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sudihardjo dan Johanes Richard Tan Jaya.

Masih kurang bukti lagi? Rakyat mana yang tidak akan marah melihat wakil yang diberi mandat setiap lima tahun itu telah mencoreng demokrasi dan mengkhianati amanah yang diberikan rakyat?

Citra DPR yang buruk bukanlah karena kritik atau cemoohan rakyat. Suara rakyat yang paling menyakitkan pun sebetulnya adalah ekspresi amarah karena DPR yang dinilai sudah keterlaluan.

Kalau mau menggunakan pikiran positif, kritik paling pedas pun adalah obat untuk memperbaiki DPR. Ingatlah bahwa citra DPR sangat bergantung pada peran dan perilaku para anggotanya.

Jika anggota DPR lebih banyak mempertontonkan peran protagonis dan kerja-kerja positif, rakyat mana yang tidak bangga. Sebaliknya, bila anggota DPR lebih banyak mempertontonkan kerja buruk, peran antagonis, dan perilaku tercela, tentu rakyat mana yang tidak akan marah.

Kehormatan DPR sangat bergantung pada peran dan tingkah polah anggotanya. Jadi, anggota DPR harusnya becermin bahwa sumber persoalan sesungguhnya ada pada diri mereka. Jangan mudah menyalahkan rakyat.

Poster yang membawa pesan sindiran bagi parlemen terpasang di kolong jalan layang Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (18/2). Dinamika revisi UU MD3 ditanggapi masyarakat sebagai bentuk sikap parlemen yang kian mempertegas pembatas dengan rakyat di tengah perkembangan zaman yang semakin transparan.

Apalagi sampai DPR harus mengambil langkah hukum pada pihak lain karena dianggap merendahkan kehormatan DPR. Tinggi-rendah kehormatan DPR bergantung pada kiprah yang dimainkan anggota DPR sendiri di panggung politik.

Rakyat adalah penonton yang berhak mengkritisi karena merekalah pemegang mandat yang kemudian diwakilkan pada setiap lima tahun. Kalau masih ngototjuga, jangan-jangan benar juga ucapan kolumnis Arthur Spander bahwa "hal yang hebat tentang demokrasi adalah memberi pemilih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bodoh".

Tahun 2018 ini, persis 20 tahun Reformasi, demokrasi berada di ujung tanduk. Demokrasi berada dalam bahaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar