Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama dengan berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang, penghinaan, penghasutan dan adu domba dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 pada Sabtu (21/4/2018) di Jakarta.

Demokrasi yang dihinggapi persoalan korupsi akhirnya menciptakan politik berbiaya tinggi (high cost), risiko yang tinggi (high risk), tetapi menggiurkan karena memberikan keuntungan besar bagi mereka yang berhasil mendapatkan kursi kekuasaan (high return). Itu sebabnya dunia politik tak pernah sepi sekalipun semakin banyak politisi yang diseret masuk bui.

Kejahatan kalkulatif

Kondisi pertama, politik biaya tinggi terjadi dalam dua rezim, yakni pendirian atau pengelolaan partai politik dan rezim pemilu. Permasalahan ini berpangkal pada syarat pendirian partai dan pemenuhan syarat formal dalam kepersertaan partai dalam pemilu yang maha berat. Akumulasi dua hal ini membuat biaya pengelolaan organisasi partai menjadi sangat mahal. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada partai-partai lama yang sudah mapan, akan tetapi juga terjadi pada partai baru.

Aktivis dari beberapa lembaga nirlaba yang menginginkan pemilu berintegritas menggelar kampanye "Gerakan Pemilu Bersih 2014" di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (23/2/2014).

Dengan biaya yang besar maka tidak aneh bila partai-partai pendatang baru yang belakangan hadir dalam gelanggang politik hampir dapat dipastikan terbentuk berkat adanya campur tangan konglomerat. Edward Aspinall (2015) mengategorikannya sebagai partai presindensialis, yakni partai yang didirikan oleh atau untuk para tokoh politik utama dengan latar belakang purnawirawan jenderal atau penguasa ekonomi yang punya ambisi untuk menjadi presiden.

Tidak hanya mengelola partai yang mahal, ongkos besar dalam politik turut menyandera kader partai dan non-kader yang ingin berkontestasi dalam pilkada. Acapkali kita mendengar praktik jual-beli pencalonan dalam kepala daerah (candidacy buying) menjelang pemilu. Paling anyar, misalnya, ungkapan La Nyala Mattalitti yang sempat menggegerkan karena menyebut ia diminta uang Rp 40 miliar oleh sebuah partai agar dapat menjadi calon gubernur Jawa Timur.

Penyidik KPK membawa empat pelaku yang terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT), Rabu (16/5/2018) termasuk Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmd. Dirwan diduga menerima suap dari oknum kontraktor J yang diterima oleh istrinya H.

Praktik lancung demikian tak hanya terjadi dalam satu partai. Diyakini hampir seluruh partai melakukan hal yang sama dengan nilai dan pola yang tidak jauh berbeda. Politik berbiaya tinggi lahir salah satunya terjadi di tengah arus pertemuan kepentingan kandidat dengan partai, serta adanya permintaan yang tinggi antara kedua belah pihak.

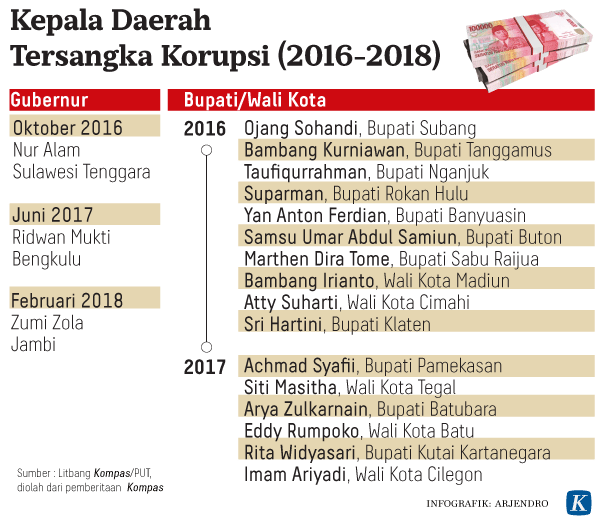

Kedua, politik dengan risiko tinggi. Tidak sulit menebaknya. Risiko yang dimaksud terjadi manakala seorang politisi berurusan dengan hukum, seperti ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara statistik, sejak awal berdiri, KPK sudah menjerat 264 politisi penyelenggara negara jadi tersangka kasus korupsi. Seluruhnya berakhir jadi penghuni penjara karena terbukti dalam vonis hakim melakukan tindak korupsi. Rinciannya sebanyak 100 kepala daerah dan 164 anggota DPR/DPD/DPRD.

Sekalipun politik kekinian menghadirkan dua masalah utama yang telah diuraikan sebelumnya, yakni high cost dan high risk, tetapi realitasnya kontestasi pemilu di Indonesia nyaris tidak pernah sepi. Perhelatan pemilu selalu diramaikan oleh para penantang dengan modal berlipat. Mereka seolah tak takut dan tak peduli dengan kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK sejauh ini. Mengapa hal itu terjadi?

Sebagian meyakini menjadi politisi menjanjikan high return. Modal balik dalam konteks ini tentu bukan dengan sumber dan cara yang benar, melainkan dengan cara yang melawan hukum seperti korupsi.

Sekalipun modal dan risikonya besar, sebagian mereka percaya bahwa probabilitas tertangkap oleh KPK masih jauh lebih kecil dibandingkan peluang keberhasilan. Terlebih lagi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan sangat jarang menjerat politisi yang sedang berkuasa dalam kasus korupsi. Pada titik ini, teori bahwa korupsi merupakan kejahatan kalkulatif menemukan pembenarannya.

Reformasi kepartaian

Sebagian politisi melihat gaya hidup berlimpah semisal Setya Novanto, Nazaruddin hingga bekas bupati Bangkalan, Fuad Amin. Benar bahwa mereka kemudian diproses hukum oleh KPK, tetapi ada sisi lain yang menggiurkan politisi. Lihat saja harta Fuad Amin yang disita mencapai Rp 414 miliar. Belum lagi harta politisi kakap dengan gaya hidup glamour seperti Setya Novanto dan Nazarudin yang sering diekspose. Ini yang dimaksud sejumlah politisi sebagai high return dan imajinasi melakukan yang sama melekat dalam pikiran sebagian besar para politisi.

Pertanyaan yang sering muncul setiap politisi terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah apa yang harus diperbaiki setelah silih berganti para politisi terjerat kasus korupsi? Jawabannya: reformasi kepartaian.

Sekalipun banyak wacana dari anggota DPR mengusulkan perbaikan sistem pemilu, seperti peralihan jadi proporsional tertutup atau gagasan kembali kepada pilkada melalui DPRD, sesungguhnya usulan ini tidak menyentuh akar masalah. Jika kondisi kepartaian masih seperti saat s ini, otak-atik sistem kepemiluan hanya menggeser masalah saja.

Tidak bisa dibantah, demokrasi Indonesia mengalami ketimpangan antara pembenahan sektor pemilu dan sektor kepartaian. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Berbagai produk regulasi yang berkaitan dengan pemilu dilakukan pembaruan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan masa lalu. Penerapan sistem teknologi informasi juga terus dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu agar menjadi lebih demokratis dan berkualitas.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2014).

Namun hal yang kontras terjadi pada aspek pengelolaan partai. Sejak reformasi, Indonesia sudah tiga kali melakukan revisi UU Partai Politik (2002,2008 dan 2011), akan tetapi revisi tersebut tidak pernah menyentuh hal utama seperti demokrasi internal, transparansi keuangan dan mekanisme partai untuk mencalonkan seseorang dalam jabatan politik seperti kepala daerah, calon presiden, anggota legislatif dan sejenisnya. Alhasil, partai mengelola diri dengan cara mereka masing-masing, bergantung pada kemauan elite partai.

Kekhawatiran Prof Syamsudin Haris (Kompas, 9 Mei 2018) ihwal potensi terjadinya praktik demokrasi elektoral yang sekadar prosedur belaka sudah samakin kuat terjadi. Bahkan, lebih jauh lagi, demokrasi kita tengah disetir oleh segelintir elite partai yang menyuburkan praktik korupsi politik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar