Hari-hari ini, di tahun yang ditandai sebagai tahun politik, kita akan "dipaksa" menerima bermacam retorika politik. Mungkin kita akan jengkel, tetapi mau tidak mau mesti membiasakan diri dengan ribuan retorika politik itu.

Retorika politik akan jauh lebih banyak daripada peristiwa politik itu sendiri. Saya jadi teringat esai Goenawan Mohamad, "Seribu Slogan dan Sebuah Puisi", yang menggambarkan sebuah masa ketika negeri ini penuh dengan bermacam slogan.

Dan, hari-hari ini, slogan itu menampakkan diri sebagai retorika politik, yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik, yang dimaksudkan untuk membangkitkan solidaritas antara massa rakyat dan pemimpin politik. Inilah tahun-tahun "seribu retorika", dan nyaris tanpa puisi, karena puisi pun sudah dijadikan komoditas isu politik.

Politik tanpa retorika ibarat "sayur tanpa garam", kurang sedap. Akan tetapi, retorika seperti apa yang direproduksi oleh aktor dan mesin politik, itulah persoalannya. Jika retorika politik yang direproduksi hanya dipenuhi retorika politik yang banal dan dangkal, hasutan dan kebencian, maka retorika tidak membuat politik menjadi sedap, tetapi "ngeri-ngeri sedap".

Retorika politik merefleksikan sekaligus mencerminkan kualitas dan realitas politik yang sedang berlangsung. Jika merujuk pada Aristoteles, kita bisa menimbang kualitas retorika politik itu dengan tiga hal, yakni "ethos, phatos, dan logos".

Dengan ethos, kita bisa mengetahui kualitas retorika. Retorika politik akan meyakinkan karena memperlihatkan kualitas kepribadian dan pengetahuan yang luas, membuka cara pandang dalam melihat persoalan.

Retorika membuat kita percaya karena di dalamnya ada ethos, ada kehormatan yang dipertaruhkan, dan tidak sekadar upaya pengaburan makna atau data untuk tujuan-tujuan politiknya. Sementara dengan pathos, retorika tidak semata-mata menjadi "seni bujuk rayu" yang penuh tipu daya, yang berusaha mempermainkan perasaan khalayak (rakyat).

Retorika yang baik memang mesti mampu menyentuh dan menggugah perasaan, dengan membangkitkan emosi atau memberi harapan, tetapi semua "permainan retoris" itu harus berdasarkan pada fakta-fakta atau kenyataan, yakni logos.

Retorika dan omong kosong

Retorika, dari bahasa Yunani, rhetoric, sebagai seni berbicara. Corax (465 sebelum Masehi) menulis Techne Lagon, untuk menjelaskan "seni membujuk dan merayu", yakni kemampuan melakukan persuasi, membela diri sekaligus memengaruhi orang lain, atau membentuk opini, tetapi ia juga tak boleh mengabaikan argumen dan wawasan pengetahuan. Itulah yang membedakan retorika dengan "omong kosong".

Di tahun politik ini, hampir setiap hari kita dibuat gelagapan oleh ribuan retorika politik, dengan berbagai bentuk dan mediumnya: dari retorika politik verbal, simbolik, sampai visual, yang datang melalui bermacam media. Begitu banyak retorika politik, tetapi kita merasakan adanya "standardisasi retorika" yang bersifat formal dan normatif. Retorika politik pada akhirnya membosankan karena menjadi repetitif, dan tak lagi menjadi retorika yang argumentatif.

Retorika-retorika seperti "kita percayakan pada proses hukum", "jabatan adalah amanah", "semua demi kesejahteraan rakyat", "kalau rakyat menghendaki saya siap", atau "demi bangsa dan negara", dan retorika-retorika semacam itu yang hampir kita dengar hari ini. Ia bukan lagi sudah teramat klise, melainkan juga sudah menjadi semacam "omong kosong" karena sudah sulit dirujuk kebenarannya pada kenyataan. Retorika politik hari ini tak lagi dipenuhi daya gugah pemikiran.

Jika retorika politik adalah wajah politik, tentu saja kita merindukan retorika politik yang mencerdaskan dan memberikan pencerahan.

Kita merindukan retorika politik Tan Malaka, yang agitatif, tetapi selalu punya kedalaman filosofis, retorika yang keluar dari dekadensi pemikiran. Atau retorika-retorika politik Sukarno yang mampu menggelorakan api revolusi, bukan hanya karena kecakapannya memilih diksi dan metafora, melainkan juga memperlihatkan keluasan bacaannya. Gaya retorika Mohammad Hatta yang analitis, jernih, dan santun serta penuh pesona humanisme. Atau Agus Salim, yang mampu memadukan dengan cerdas retorika-retorika kebangsaan dan keagamaan.

Retorik-retorika mereka tak hanya memperlihatkan kepintaran seni berbicara, tetapi juga membuktikan kemampuan mereka mengartikulasikan gagasan dan pemikiran mereka. Retorika-retorika yang memenuhi unsur ethos, pathos, dan logos. Retorika yang penuh keadaban dan mengandung gagasan peradaban.

Retorika dan silat lidah

Retorika-retorika politik macam Tan Malaka, Sukarno, Hatta, dan Agus Salim sungguh jauh dengan retorika-retorika politik hari ini, yang hanya memperlihatkan kepintaran "silat lidah". Retorika pada dasarnya juga sebuah peluang dan ruang untuk pertukaran pemikiran.

Harus kita sadari, retorika politik juga menandai "ruang publik politik", yang memperlihatkan bagaimana pertukaran pemikiran terjadi di ruang atau panggung politik. Dari retorika itu pula kita bisa melihat gambaran "alam pikiran" dunia politik.

Retorika politik yang baik, mengacu pada Roderick P Hart dalam Modern Rhetorical Criticism, pertama-tama harus berdasar pada pemikiran yang baik, yang mengelaborasi fakta atau kenyataan, dan karena itu bisa dirujuk dan dibuktikan kebenarannya (scientifically demonstrable). Retorika juga menampilkan kemampuan berbahasa yang baik. Inilah kemampuan mengartikulasikan pemikiran ke dalam gaya bahaya yang tak hanya menarik dan segar, tetapi juga bernas dan cerdas (artistically creative).

Etika dan moral juga tak boleh diabaikan dalam retorika, hingga argumen-argumen retorisnya memiliki landasan pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan secara nalar atau akal sehat (philosophically reasonable) dan punya manfaat secara sosial, sebagai bentuk komitmen sosial untuk mencari solusi (socially concerned). Tanpa itu, retorika hanya menjadi ruang "debat kusir", yang penuh pembenaran, bukan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran.

Retorika politik semestinya memang memberi ruang untuk pertukaran gagasan. Tidak mengherankan apabila retorika-retorika politik yang dihasilkan sebatas ungkapan-ungkapan dangkal seperti "plonga-plongo", atau retorika penuh kebencian semacam "koalisi setan dan koalisi Tuhan".

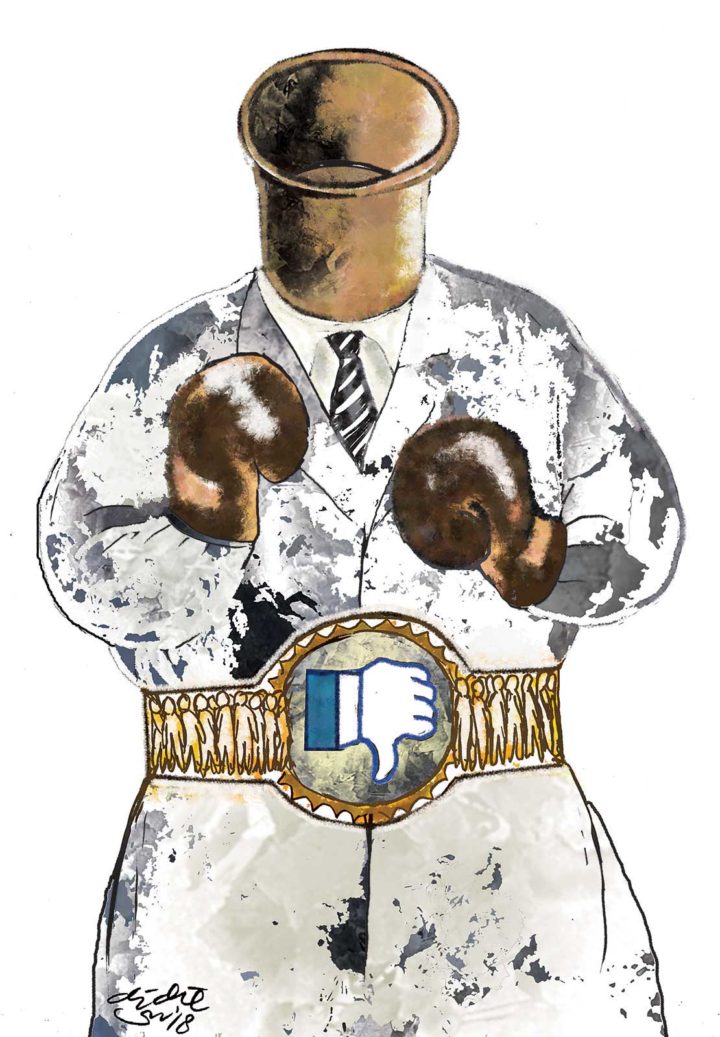

Retorika yang tak memberi ruang untuk pertukaran gagasan hanya menghasilkan retorika simbolis seperti "bertinju dan memanah", "mengendarai sepeda motor cooper", atau "bagi-bagi sepeda". Sementara retorika tanpa argumentasi akan lebih banyak mereproduksi pernyataan-pernyataan yang manipulatif, agresif tetapi kehilangan rasionalitas, tak membuka ruang perdebatan atau sekadar mendungu-dungukan yang tak sepaham. Dan, yang menggelisahkan, retorika seperti itulah yang kini banyak bertebaran di ruang politik kita hari ini.

Para makhluk politik di republik ini sudah semestinya kembali menyadari seni retorika sebagai cara untuk menumbuhkan alam pikiran dan gagasan yang kritis, dengan konstruksi argumentasi dan data yang tak manipulatif. Tanpa kesadaran itu, retorika politik tak akan pernah menjadi pendidikan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Seperti Aristoteles dalam Rethoric, pada dasarnya retorika sebagai political speaking adalah sebuah wacana kritis, bukan sekadar sinis. Sementara Plato menyebut retorika sebagai dialectical rhetorie, yang tujuan utamanya adalah mencapai kebenaran untuk "membebaskan jiwa" manusia. Tanpa kesadaran itu, seribu retorika akan menjadi seribu slogan yang kian mengasingkan kita dari kenyataan.

Di tengah hiruk-pikuk tahun politik ini, kita memang sangat merindukan retorika politik yang mencerahkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar