M Chatib Basri

Pengamat Ekonomi

Kompas/Riza Fathoni (RZF)

21-05-2008

Cartagena adalah kota tanpa ketergesaan. Hidup seperti bergerak tanpa tenggat. Tenang, tapi berwarna. Penulis Gabriel Garcia Marquez melukiskan kota pantai di Kolombia ini tempat dengan sore seperti batu ametis yang ungu dan malam dengan angin sepoi yang kuno ("a place of amethyst afternoons and nights of antic breezes").

Namun, di kota yang tak bergegas ini, beberapa ekonom bertemu minggu lalu. Kami membahas masalah yang memaksa kita bersegera: tantangan arsitektur keuangan internasional. Ekonom Jose Antonio Ocampo, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Kolombia, bicara mengenai pentingnya kerja sama dalam kebijakan ekonomi makro, terutama antarnegara besar. Ia juga membahas pentingnya upaya pencegahan krisis keuangan. Roberto Junguito, mantan Menkeu Kolombia, dan Jose Dario Uribe, mantan Gubernur Bank Sentral Kolombia, berbicara mengenai pengalaman Amerika Latin, khususnya Kolombia.

Saya diminta memberikan pandangan dari perspektif Asia. Pembahasan menjadi menarik karena mengarah ke pengalaman Amerika Latin dan Asia dalam menghadapi gejolak arus modal. Negara emerging markets (EM) punya pengalaman panjang soal ini: krisis keuangan di Amerika Latin 1980-an dan 1990-an, krisis finansial Asia 1998, taper tantrum (koreksi terhadap periode quantitative easing di AS) 2013 dan tentunya hari-hari ini.

Sumber kerentanan

Mengapa beberapa EM di Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia, rentan terhadap gejolak ini? Hampir semua studi yang dilakukan menunjukkan, gejolak ini terjadi di negara-negara yang memiliki persoalan dalam defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Krisis atau gejolak pasar keuangan umumnya dimulai dari masuknya arus modal portofolio secara drastis akibat dari penurunan tingkat bunga The Fed di Amerika Serikat (AS) yang mencari imbal lebih tinggi di EM.

Arus modal yang masuk dalam jangka pendek memang mendorong perekonomian EM, tetapi ia tak berkesinambungan. Ketika The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, maka terjadi arus modal keluar. Pasar keuangan terguncang, nilai tukar mata uang jatuh, terutama di negara-negara yang memiliki persoalan defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran.

Bagaimana kondisi saat ini? Di Cartagena, Masahiro Kawai dari Universitas Tokyo menunjukkan selain Argentina, Mesir, dan Turki, kondisi di negara EM masih relatif normal. Ketiga negara tersebut memang memiliki masalah defisit transaksi berjalan dan inflasi yang akut.

Bagaimana Indonesia? Depresiasi rupiah masih normal, dan bukan yang terburuk sebenarnya. Defisit transaksi berjalan juga berada pada kisaran 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), inflasi di bawah 4 persen. Karena itu, pasar tak perlu terlalu panik. Namun, kita memang harus sangat berhati-hati. Carmen Reinhart dari Universitas Harvard menunjukkan, utang luar negeri pemerintah negara EM memang relatif terkendali, tetapi utang luar negeri swasta terus meningkat dan berpotensi bermasalah. Jika utang swasta bermasalah, maka ada risiko pemerintah harus menanggungnya.

Pencari kerja berburu informasi lowongan pekerjaan dalam bursa kerja yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Bursa kerja menjadi penghubung para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia.

Kompas/Raditya Helabumi (RAD)

21-03-2018

Saya tak terlalu pandai untuk tahu seberapa benar Reinhart. Saya tak ingin semuram itu. Namun, peringatannya bijak diperhatikan. Di sisi lain, kita memang melihat bahwa imbal dari surat utang Pemerintah AS (US Treasury) bertenor 10 tahun terus meningkat, bahkan diprediksi menjadi 4 persen tahun 2019. Jika ini benar, imbal obligasi di Indonesia akan meningkat tinggi dan mungkin memaksa Bank Indonesia untuk menempatkan stabilisasi di atas pertumbuhan.

Stabilisasi atau pertumbuhan?

Di sini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Pertama, saya ingin lebih dalam membahas soal argumen defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Sebelum krisis 1998, Indonesia kerap kali mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup besar, tapi toh perekonomian stabil. Australia memiliki rata-rata defisit transaksi berjalan 3,2 persen sepanjang 1959-2017, toh tak terkena gejolak arus modal. Mengapa? Jawabannya karena defisit dalam transaksi berjalan dibiayai oleh investasi asing langsung (PMA), terutama di sektor ekspor dan bukan portofolio.

Apa bedanya? Modal langsung tak mudah berpindah tempat, sebaliknya investasi portofolio dengan cepat dapat berpindah sehingga menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Mengapa sektor ekspor? Karena ekspor menghasilkan devisa sehingga ketika repatriasi keuntungan dilakukan, tak menimbulkan tekanan dalam neraca pembayaran akibat ketidaksesuaian mata uang (currency mismatch). Itulah yang menjelaskan mengapa walau defisit transaksi berjalan relatif besar, perekonomian relatif stabil.

Saat ini, seperti saya katakan, defisit transaksi berjalan tak terlalu besar sebenarnya. Tapi, toh tekanan di pasar keuangan terjadi. Mengapa? Karena arus modal yang masuk tak mampu mengompensasi defisit di dalam transaksi berjalan. Akibatnya, neraca pembayaran mengalami defisit. Mengapa arus modal masuk bersih relatif kecil? Karena derasnya arus modal keluar asing sejak pertengahan tahun lalu, yang mengantisipasi kebijakan moneter di AS. Artinya, sumber utama rentannya ekonomi Indonesia terhadap gejolak arus modal adalah ketergantungan Indonesia terhadap arus modal portofolio untuk membiayai defisit transaksi berjalannya.

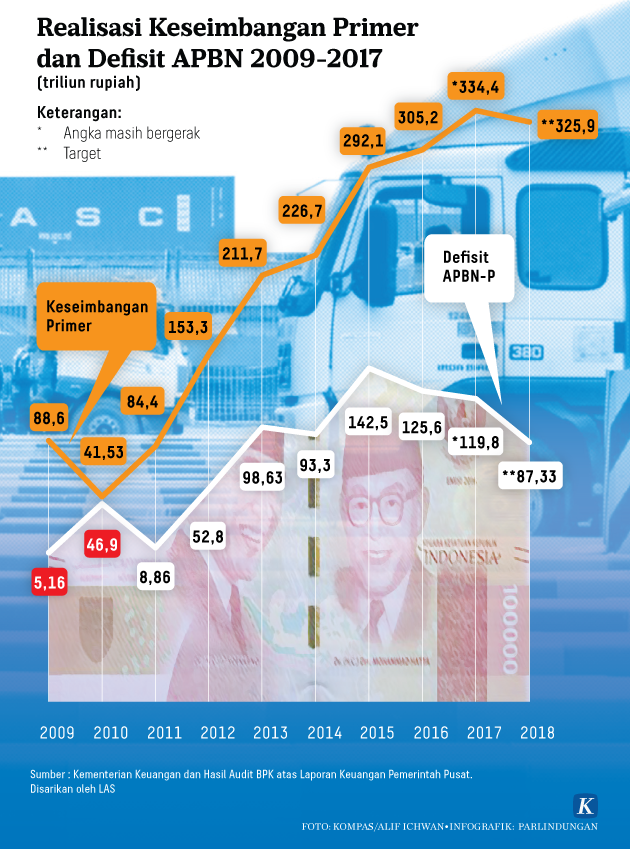

Dalam kasus Indonesia, kepanikan kerap dipicu di pasar obligasi karena besarnya peran investor asing dalam pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Setiap kali terjadi kejutan eksternal, investor asing di pasar obligasi melepas investasi portofolio mereka. Akibatnya, imbal hasil meningkat, rupiah melemah. Begitu juga di pasar modal.

Aktivitas karyawan yang memantau perdagangan obligasi atau surat utang di Dealing Room Bank BRI, Jakarta, Selasa (12/8/2014). Pemerintah saat itu kembali melelang tiga seri sukuk atau Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp 1,5 triliun.

Kedua, untuk mengatasi ini, bank sentral biasanya melakukan kebijakan stabilisasi. Pilihan kebijakan ini dikenal dengan istilah trinitas yang mustahil (the impossible trinity) atau trinitas yang tak suci (the unholy trinity). Intinya, sebuah negara mustahil menerapkan tiga kebijakan (nilai tukar yang stabil, keterbukaan arus modal, dan kebijakan moneter yang mandiri) sekaligus. Bank sentral harus memilih dua di antara tiga.

Dalam kasus Indonesia saat ini, di mana kita menganut rezim devisa bebas, maka pilihan yang tersedia bagi BI adalah memilih apakah membiarkan rupiah mengikuti pasar (depresiasi rupiah) atau menaikkan bunga. Tentu ada kombinasi di antara ketiganya, di mana tingkat bunga dinaikkan sedikit, nilai tukar melemah sedikit, dan kebijakan pengaturan arus modal dilakukan secara terbatas melalui kebijakan makroprudensial. Di Cartagena, saya menyampaikan bahwa efektivitas instrumen fiskal dan moneter kerap kali terbatas. Jika arus modal yang masuk atau keluar sangat besar, maka BI dan pemerintah terpaksa mengambil langkah kombinasi yang cukup drastis, seperti dalam situasi taper tantrum 2013. Dan itu memukul pertumbuhan.

Dialog Tax Amnesty – Moderator David Sumual, Direktur Surat Hutang Negara Kementerian Keuangan RI Loto Srianita, Staf Khusus Menteri BUMN Budi G Sadikin dan Ketua Komite Tetap Bidang Pasar Modal KADIN Avy Dwipayana hadir sebagai pembicara dalam acara Tax Amnesty Dialog di At Main Hall, Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (6/9). Dialog mengambil tema "Bawa Pulang, Bangun Negerimu", Peran Aktif Pelaku Pasar Modal Mensukseskan Tax Amnesty.

Kompas/Alif Ichwan (AIC)

06-09-2016

Lihat tahun 2013. Saat itu Indonesia bersama dengan India, Afrika Selatan, Turki, dan Brasil dikategorikan sebagai fragile five (lima negara yang rentan terhadap gejolak arus modal) karena memiliki defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi. Untuk menghindarkan Indonesia dari krisis finansial yang dipicu oleh besarnya defisit transaksi berjalan saat itu, pemerintah dan BI harus memotong subsidi BBM, dengan menaikkan harga BBM rata-rata 40 persen; menaikkan BI rate 200 basis poin, dan membiarkan rupiah bergerak mengikuti pasar. Kombinasi kebijakan ini dikenal dengan nama expenditure reducing dan expenditure switching policy. Memang dalam waktu tujuh bulan, Indonesia—bersama dengan India—berhasil menstabilkan perekonomiannya. Arus modal lalu kembali mengalir masuk, defisit transaksi berjalan menurun hingga hari ini, dan bersama dengan India, Indonesia keluar dari fragile five countries.

Saya ingat majalah The Economist pada bulan Februari 2014 menurunkan artikel berjudul "Indonesia: Fragile No More". Harian The New York Times, pertengahan tahun 2014, datang dengan artikel berjudul "Markets the Once 'Fragile Five' Countries are Now Soaring". Indonesia bersama India dipuji. Namun, gejolak tetap berulang. Tahun 2015, misalnya, rupiah melemah sampai Rp 14.700 per dollar AS dipicu kekhawatiran akan normalisasi kebijakan moneter di AS dan risiko fiskal akibat target pajak yang tak realistis. Hari-hari ini kita juga menyaksikan tekanan kepada rupiah.

Ketiga, tahun 2013 memang ada ruang bagi pemerintah dan BI untuk memilih stabilitas di atas pertumbuhan ekonomi. Alasannya, saat itu pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen sehingga ada ruang untuk "menerima" pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat (pertumbuhan turun dari 6 persen tahun 2012 menjadi 5,6 persen di tahun 2013). Sekarang berbeda: ekonomi hanya tumbuh 5 persen. Bisa dibayangkan, jika kita menerapkan kebijakan yang sama dosisnya seperti tahun 2013, pertumbuhan ekonomi akan turun di bawah 5 persen. Di sini persoalan menjadi lebih pelik.

Dampak terbatas stabilisasi

Keempat, kebijakan stabilisasi memiliki dampak terbatas. Ia bukan solusi jangka panjang. Jika kita tak menyelesaikan akar persoalan, maka gejolak arus modal berulang. Karena itu, reformasi ekonomi harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, melalui perbaikan dalam kualitas manusia, pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemerintah memang sudah mulai mengambil langkah ini, tetapi efeknya baru terasa dalam jangka menengah.

Selain itu, ekspor manufaktur harus kembali digenjot dengan mengundang PMA untuk masuk ke sektor yang berorientasi ekspor, terutama industri manufaktur. Ini hanya bisa dilakukan jika iklim investasi diperbaiki. Pemerintah juga bisa menerapkan reverse Tobin Tax. Jika dalam Tobin Tax, arus modal masuk jangka pendek dikenai pajak, maka dalam reverse Tobin Tax, pemerintah memberikan insentif pajak jika investor melakukan re-investasi keuntungannya lagi untuk jangka panjang. Yang tak kalah penting, meningkatkan pendalaman keuangan (financial deepening) di pasar obligasi dan pasar modal, dengan meningkatkan peran investor dan tabungan domestik.

Alternatif kebijakan lain adalah mengurangi utang luar negeri jangka pendek swasta. Caranya, minta swasta menempatkan persentase tertentu dari utang luar negerinya untuk ditahan di BI dalam jangka waktu tertentu (lock up period), satu tahun misalnya. Ini akan membuat biaya untuk utang jangka pendek menjadi mahal.

Kompas, 24 Mei 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar